Wanderreise Bretagne

Reisebericht: 23.08. – 02.09.2025

Licht, bizarre Küsten, maritime Golf-Vegetation, Steinreihen, Fachwerkstädte

Ein Reisebericht von

Lutz Finkler

23.8.2025 Von Dresden nach Troyes

Über 1500 Kilometer muss man von Dresden fahren, bis man mit dem Bus in der Bretagne angekommen ist - das ist weiter als bis nach Rom und immer mit einer mühevollen An- und Abreise verbunden. Wenn man dann aber vor Ort ist, wird man belohnt: mit einem intensiven Licht, mit maritimer, vom Golfstrom beeinflusster Vegetation, bizarren Küsten und Fjorden, rätselhaften Steinformationen und schönen alten Städten. Ideale Voraussetzungen gibt es auch für das Wandern. Wenn dann noch das Wetter mitspielt - und das tut es erstaunlich oft! - ist die Vorstellung einer idealen Reise nicht mehr fern.

Schon vor 6 Uhr morgens stand der Bus, den das Paar Ilona und Frank abwechselnd lenkten, am Flughafen Dresden. Noch in Saarbrücken am Nachmittag stieg der letzte Gast zu, dann waren wir komplett. 950 Kilometer hatte der Bus schon hinter sich, als wir abends in Troyes ankamen.

24.8.2025 Von Troyes nach Vannes

Troyes am Oberlauf der Seine, mit ca. 60.000 Einwohnern, mit seinen Kirchen, dem Stadtbild und der großen Zahl von Fachwerkhäusern ist vielleicht die schönste Stadt der Champagne. Vom einstigen Reichtum zeugen zahlreiche Stadtpaläste („Hotels“), die in ihrer Mehrzahl nach dem Stadtbrand von 1524 entstanden. Wir gingen von der Kirche Ste. Madeleine mit ihrem Flamboyantmaßwerk (spätgotischer „Flammen“-Stil) und ihrem hübschen kleinen Gärtchen ("des innocents") zum Hotel Juvenal des Ursins mit seinem interessanten Innenhof, schon mitten in den von Fachwerk geprägten Straßen der Innenstadt. Am Platz des barocken Rathauses vorbei ging es östlich zur Basilika St.Urbain (1262 begonnen, vollendet erst im 20.Jh.). Mit dem Hotel Dieu-le-Conte und dem Anwesen Petit Louvre, mit mittelalterlichen Turm, haben wir die von Seine und Kanal begrenzte Dominsel im Osten der Altstadt betreten. Zentrales Gebäude hier ist die berühmte Kathedrale St.Pierre et Paul, die zu den herausragenden Kathedralen Frankreichs gehört.

Noch einmal 600 Kilometer waren zu fahren, ehe wir Vannes am Golf von Morbihan erreichten, nun aber mitten in der Bretagne und am Ausgangspunkt für Erkundungen magischer Wälder und rätselhafter monumentaler Steinanhäufungen.

25.8.2025 In Vannes und im Wald von Brocéliande

Die Bretagne, südwestlich an die Normandie anschließend und wie ein Horn aus dem französischen Geografiekörper hervorstehend, ist mit 27.000 qkm etwa 1 ½ Mal so groß wie Sachsen. Es gibt 4 Departments: die Cote d’Armor mit St.Brieuc (22), Finisterre (Brest, 29), Morbihan (Vannes, 56) und Ille-et-Villaine (Rennes, 35). Das historisch zur Bretagne gehörende Departement Loire-Atlantique (44) mit der Hauptstadt Nantes wurde 1960 politisch abgespalten. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 104/qkm. Die Bretagne ist die ertragreichste Region für Gemüse (z.B. kommen 87 Prozent der frz. Artischocken von hier), Geflügel und Meeresfrüchte. Wirtschaftlich spielt der Tourismus eine große Rolle- die Region ist die am zweithäufigsten besuchte.

150 x 250 km Fläche werden von 1200 km Küste umrandet, deren Schärfe von der Eiszeit geformt wurde. Je nach Messung kommt man auch auf 2.500 km. Im Ärmelkanal im Norden und dem Atlantik im Süden gibt es 800 Inseln, von denen die meisten unbewohnt sind. Nirgends außer in Japan finden sich solche Tide-Rekorde wie hier, der Unterschied kann bis zu 14 m betragen. Gneis, Sandstein und Schiefer finden sich auch in den Bauwerken wieder. Die höchste Erhebung beträgt lediglich 384 m. Das war vor 300 Mio. Jahren anders, da gab es Gipfel bis zu 4000m Höhe, das Armorikanische Gebirge. Das Klima ist mild im Winter (6-8- Grad), die Durchschnittstemperatur im Sommer liegt zwischen 16 und 18 Grad, und es gibt viel Sonne (2200 Stunden/Jahr).

In geschichtlicher Frühzeit war die Bretagne von Wald bedeckt. Heute findet er sich nur noch auf 5 Prozent der Fläche – ein Tiefstand im französischen Vergleich-, was u.a. an Abholzungen für den Schiffbau liegt. Die Landschaft nennt man Bocage: grün, viele bewachsene Steinwälle, reich an Einzelbäumen.

Die Bretonen sind Nachfahren von keltischen Einwanderern von den britischen Inseln und Irland. Sie brachten die keltische Sprache mit, auf der das Bretonische basiert und das man heute wieder studieren kann. ¼ der ländlichen Bevölkerung sprach vor 25 Jahren noch Bretonisch. Irish Pubs gibt es überall. Heute sind die Bretonen streng katholisch. Es gibt eine rekordverdächtige Anzahl bretonischer Heiliger. Die Vorurteile der Pariser über die Bretonen: sie sind Raufbolde wie Asterix und Obelix, haben das Herz auf dem rechten Fleck – die Deutschen kennen so etwas von den Ostfriesen oder Bayern. Die Bretonen gelten als gastfreundlich. Viele Fremde renovieren die Häuser derer, die Teil der Landflucht wurden.

Wie man Klischees über Bevölkerungen beurteilen sollte, sei jedem selbst überlassen. Auch im Falle des Satzes: „Bretonen trinken so viel, wie es regnet“. Es besteht die Vermutung, dass viele von ihnen so leben wie Europäer anderswo auch und auch die gleichen Ziele und Alltage haben.

Niemand stellt sich die Bretagne ohne ihre Megalithkultur vor. Ihre imposanten Steinreihen und-anhäufungen (Menhire und Dolmen) lernen wir natürlich an ausgewählten Beispielen kennen. Sie entstanden 4000 – 2000 vor unserer Zeitrechnung und gehören somit der Jungsteinzeit an. Damals sollen hier 100.000 Menschen gelebt haben. Von denen weiß man aber trotz ihrer vielen steinernen Zeugnisse wenig. Es ist zu vermuten, dass diese mit Astrologie, Sonnenkult, Begräbnis- und Fruchtbarkeitsriten zu tun haben. Die Intensität, die sie ausstrahlen, ist nicht zu verkennen und lässt einiges an gestalterischer Kraft vermuten.

Die Kelten kamen aus dem Norden, etwa 600 v.Chr. Sie nannten die Halbinsel Amorika (das Land am Meer; der Name ist ja auch der eines Departements). Vorherrschend waren jetzt Naturreligionen. Quellen und Wälder waren Heiligtümer, gehütet von Priestern, die Druiden genannt wurden. Dieses keltische Erbe zieht auf beiden Seiten des Ärmelkanals auch heute zahlreiche Esoteriker an.

56 v.Chr. schlug Caesar die einheimischen Veneter am Golf von Morbihan, womit eine 500jährige Zeit römischer Kontrolle begann. An den Schnittstellen von Überlandstraßen entstanden Städte. Um 480 verdrängten angelsächsische Stämme die noch ansässigen Kelten von der Insel, diese wichen in die Bretagne aus. Da sie bereits Anhänger des christlichen Glaubens waren, beeinflussten sie die seit 1000 Jahren in der Bretagne lebenden Kelten in diesem Sinne. Nach keltischen Missionaren benannt sind St. Malo, St.Pol, St. Brieuc.

Keltischen Ursprungs ist die Artussage, auch Tristan und Isolde.

Die Geschichte der Bretagne im Hochmittelalter ähnelt der normannischen. 939 übernahmen die Normannen die Herrschaft, im 12. Jh. die englischen Plantagenets. Das Herzogtum Bretagne erlebte im 14. und 15.Jh. ein goldenes Zeitalter. Residenz war die Burg von Nantes, Krönungsort Rennes. Mit einer Niederlage gegen den französischen König endete die bretonische Souveränität. Herzogin Anna, „la petite brette“, musste 1491 den französischen König ehelichen und nach dessen Tod seinen Nachfolger Ludwig XII. Die Tochter Claude musste Franz I heiraten. So wurde durch Zwang die Bretagne französisch, blieb aber als Herzogtum privilegiert.

Auch in den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder Revolten gegen die französische Krone. Die 1598 proklamierte Glaubensfreiheit für Hugenotten und deren Widerruf 1685 durch Ludwig XIV hinterließ auch in der Bretagne wirtschaftlichen Schaden.

Die Eröffnung des Kanals von Nantes nach Brest, geografisch wie ein Rückgrat durch das Land verlaufend, brachte im 19.Jh. wirtschaftlichen Schub und auch der Tourismus begann in jener Zeit.

Nach den Zerstörungen des 2.Weltkrieges (St.Malo, Brest, Lorient, St.Nazaire) gab es ab den 1960er Jahren einen wirtschaftlichen Neubeginn (Citroen in Rennes, Gezeitenkraftwerk Rance). 1965 wurde Bretonisch zur Abiturprüfung zugelassen, trotzdem gab es schon nach dem 1.Weltkrieg und dann besonders in den 1970er Jahren starke separatistische Bewegungen, außerdem immer wieder Proteste der Fischer, denen z.B. 1994 das Parlament in Rennes zum Opfer fiel.

In neuerer Zeit gab es zwei verheerende Ölpeste, 1978 durch die Amoco Cadiz und 1999 durch die Erika. Die Exzesse des Atomzeitalters aber milderten sich: an der Pointe du Raz war ein Atomkraftwerk geplant!

Wir begannen den Tag mit einer Führung durch die Stadt Vannes, geleitet in gewohnter Qualität von Kristin.

Die Altstadt mit schönen Ecken beginnt man im Süden an der Place Gambetta, im Rücken hat man dann den kleinen Hafen. Man geht durch die Porte St.Vincent bis zum Altstadtplatz des Lices. Vincent Ferrer war ein spanischer Kleriker, der im frühen 15.Jahrhundert die Bürger von Vannes wieder zum rechten Glauben führen sollte. Im Osten der Altstadt findet sich die ortsbildprägende Stadtmauer mit der Tour du Connétable, weiter nördlich mit der Porte Prison aus dem 13.Jh. und den nahen Waschhäusern. Das Chateau-Gaillard wird archälologisches Museum. Der Park im französischen Stil, mit dem die Stadtmauer inszeniert wird, wurde in seiner heutigen Form erst in jüngerer Zeit angelegt. In der Rue des Halles befindet sich das Maison de Vannes mit dem viel fotografierten Holzfiguren "Vannes et sa femme". Fachwerk gibt es auch an der Place Henri IV und St. Pierre. Schließlich steht da die Kathedrale, die alles vom 12. bis 19. Jh. vereint, und gegenüber die Markthalle La Cohne, heute als Kunstmuseum genutzt.

Der weitere Tag bestand aus zwei Gängen durch den 50 Kilometer von Vannes entfernten Wald von Brocéliande. Der Foret de Brocéliande ist heute noch 12000 ha groß – ein kläglicher Überrest dessen, was Lancelot und Merlin, sollte es sie denn gegeben haben, gesehen haben könnten. Magische Quellen und grüne Tümpel ziehen viele Menschen, auch Gralssucher, an. Die Artussage, wohl zu keltischer Zeit über den Ärmelkanal getragen, wird literarisch behandelt im 12. Jh. von Geoffrey of Monmouth und 1803, mitten in der Zeit der Romantik, von Dorothea Schlegel ins Deutsche übertragen.

Der englische König Artus verschafft sich mit Hilfe seines Ziehvaters, des Zauberers Merlin, das Schwert Excalibur. Dieses macht so mächtig, dass Feinde damit geschlagen werden können, z.B. die Sachsen. 12 Jahre geht das gut. Die Ritter der Tafelrunde, 40 an der Zahl, u.a. Iwein und Lancelot, sorgen für Ordnung im Lande. Artus Frau Guinevra hütet den Sitz Camelot. Fehlt zum Glück noch der Gral, das Gefäß, in dem Joseph von Arimathia Christi Blut auffing. Dem forscht Parzival nach.

Liebschaften und Untreue bereiten der Idylle ein Ende. Nach einer Liebelei mit Artus Frau muss Lancelot fliehen. Dazu kommt ein Umsturzversuch von Artus Neffe Mordred, bei dem Mordred getötet wird. Artus aber verliert die letzte Schlacht und begibt sich schwer verwundet nach Avalon, einer Insel im Atlantik, genannt die „Todesinsel“. Die Sage aber behauptet: eines Tages wird er von dort zurückkehren.

Lancelot wird übrigens im See von Comper in einem Kristallschloss aufgezogen, und zwar von der Fee Viviane, mit der wiederum Merlin ein romantisches Verhältnis hatte. Hier im Wald liegt auch Merlins letzte Ruhestätte (ausgeschildert), ferner die Heilige Quelle von Barenton und der „Feenspiegel“-Teich im Val sans Retour.

Eine kurze Wanderung durch den Wald führte uns zu der Quelle von Barenton. Ausgangspunkt ist eine kleine Häuseransammlung mit dem Namen „Folle Pensée“ (Verrückter Gedanke). Den Blasen im Wasser der Quelle, die bereits im 12.Jh. erwähnt wird, wird heilende Wirkung zugeschrieben, unter anderem bei Wahnsinn. Feen erscheinen denen, die Prophezeihungen suchen.

Später starteten wir von Tréhorenteuc eine Wanderung von 7,5 km, die uns zunächst an einem Bächlein entlang führte, das das Val sans Retour (Tal ohne Wiederkehr) formt. Hier befindet sich der „Arbre d’Or“ (der goldene Baum), der uns tatsächlich mit Goldfarbe angestrichen entgegen leuchtete, und der See „Feenspiegel“, in dem Morgane, eine aus Cornwall stammende Prinzessin, Halbschwester von Artus und Schülerin Merlins, ihr Unwesen trieb (treibt?). Die von ihr gefangen gehaltenen untreuen Ritter wurden von Lancelot befreit, der dazu ein ganzes Arsenal an Sinnestäuschungen überwinden musste. Später ging es aus dem romantischen Tal heraus und man musste die Zeugnisse großer Waldbrände zur Kenntnis nehmen. Überraschend tauchte das imposante Wasserschloss Trécesson auf.

26.8.2025 Carnac, Locmariaquer, Kerzerho

In Carnac ist alles auf die Eigenschaft als „Hauptstadt der Megalithkultur“ ausgerichtet. 7000 Jahre alte Dolmen und Menhire gaben der ganzen Küste Cote des Megalithes den Namen.

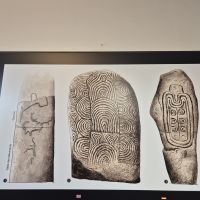

Menhire nennt man die hoch aufragenden Einzelstücke (es gibt in der Bretagne insgesamt 5000), Dolmen sind Ganggräber aus geschichteten Steinen (etwa 1000). Wer sie errichtet hat und was ihre Bedeutung ist, bleibt bis heute rätselhaft. Reliefs von Schlangen, konzentrischen Kreisen, Krummstäben, Dolchen und Beilen sind an einigen festzustellen. Kaum jemanden lassen diese Monumente unbeeindruckt, gerade auch, weil sie zumeist, besonders in Carnac, durch ihre ungeheure Anzahl wirken.

An den Alignements (Steinreihen) de Ménec, am Infozentrum, begann unser Rundgang. 1050 Menhire in 11 Reihen mit O-W-Ausrichtung gibt es hier. Es schließen sich die Steinfelder Kermario (1029 Steine in 10 Reihen) und Kerleskan (555 Steine in 13 Reihen) an, insgesamt auf einer Länge von 4 Kilometern und einer Fläche von 40 Hektar. Wir gingen nicht den ganzen Weg, sondern bogen ab zum Tumulus St. Michel, einer jungsteinzeitlichen Grabstätte von der Höhe eines kleinen Berges, von dem man eine hervorragende Aussicht hat. Es handelt sich hier um den wahrscheinlich größten Grabhügel Kontinentaleuropas.

Hinter dem kleinen Ort Crocuno stiegen wir später nochmals aus für eine kleine Wanderung entlang gleich mehrerer Dolmen, bis zu den Alignements de Kerzerho, weiteren Steinreihen. Die größten Menhire ragen 6 m auf.

Dazwischen besuchten wir Locmariaquer, wo man in einem Museumskontext drei der imposantesten Steinsetzungen finden kann: den Dolmen Table des Marchands (Tisch der Kaufleute), den Grand Menhir Brisé, einen in vier Teile zerbrochenen Monolith von 20 m Länge und 300 Tonnen Gewicht, sowie den Grabhügel Tumulus Er Grah. Nirgends kann man besser nachvollziehen, wie steinzeitliche Grabstätten hier aussahen.

Gegen Abend erreichten wir Quimper, unseren Stützpunkt für Unternehmungen der nächsten drei Tage.

27.8.2025 Wanderung zum Leuchtturm Eckmühl und Fahrt nach Concarneau

Der Name der 60.000 Einwohner zählenden Stadt Quimper leitet sich vom bretonischen „kemper“ ab, was „Zusammenfluss“ bedeutet. Es fließen hier die Steir und der Odet zusammen. Die Cornouaille, grünster Landstrich der Bretagne mit Blumen und Palmen, heißt auf Englisch „Cornwall“ und verdeutlicht auch sprachlich die Übereinstimmungen mit SW-England.

Am sicheren breiten Odet entstand die Stadt an einem Ort unter dem Hausberg Mt. Frugy, der schon römisches Militärlager war. Quimper ist eine Bischofs- und Fachwerkstadt, die durch die bleigraue Kathedrale St. Corentin geprägt wird, deren schöne Turmspitzen aus dem 19.Jh. stammen. Der Chor driftet leicht links ab, aus Rücksicht auf eine ältere Kapelle oder aber aus Wasserschutzgründen. Zum Odet gibt es Reste der Stadtmauern. Geprägt wird hier das Bild auch von einem Dutzend Brücken über den Fluss, die reich mit Blumen geschmückt werden. Der Bischofspalast ist seit 1911 Museum. An der Nordseite der Kathedrale gibt es das Musée des Beaux Arts von 1872. Interessant sind die Viertel um die Hauptstraße Rue Kéréon (Fachwerk) und der Place Terre au Duc; die Rue du Sallé, die Rue des Boucheries mit der Maison des Cariatides; der Place au Beurre. Auf dem Boulevard Amiral de Kerguelen schließlich finden sich einige bemerkenswerte Gebäude der Klassischen Moderne: Kodak 1933, Citroengarage 1934, Restaurant Felle Blanche 1932.

An der Kapelle Notre Dame de Tronoen, die mit ihrem spitzen Turm noch weithin zu sehen blieb, begann unsere Wanderung in den Dünen am Strand von Penmarc’h bis zum Leuchtturm von Eckmühl. Spektakulär ist der Calvaire neben der Kirche, ein Sockel mit Szenen der Passion Christi, wahrscheinlich schon aus dem 15.Jh. und damit der älteste der Gegend. Teils von der Seeluft schwer zerfressen, zeigen die zahlreichen Figuren u.a. eine gar nicht schamhafte Maria mit entblößter Brust. Die Pointe de la Torche („Fackelspitze“) ragt ins Meer hinein und beherbergt sowohl eine keltische Grablege wie einen deutschen Bunker. Schließlich weichen die Dünen einer Felsenküste, immer weiter kommt man an die Bauten der Zivilisation heran, an weiße Häuser, die mit der rauhen Küste wie zusammengewachsen erscheinen, an den Hafen von Guénolé mit seinen Sardinenfabriken, an die Kirche Notre-Dame-de-la-Joie, schließlich an den Phare d’Eckmühl, den 65 m hohen Leuchtturm von 1897, den die Marquise von Bloqueville zum Gedenken an den Fürst von Eckmühl finanziert hat.

Concarneau

Man muss auf den Stadtmauern gehen. Die Ville Close mit Ursprung im 15.Jh. ist die beeindruckende kleine Festungsstadt, die Vauban, der Festungsbaumeister Ludwigs XIV, mit einer gigantischen barocken Verteidigungsanlage erweitert hat. Am Belfried am Eingang zur Ville Close befindet sich eine sehenswerte Sonnenuhr ("die Zeit schreitet fort wie der Schatten"). Man hat auch einen guten Blick auf die Hafenpromenade, wo sich das L’Amiral, das Lieblingslokal des Fernsehkommissars Dupin befindet.

Das Abendessen fand in einer kleinen Creperie statt, wo es auch Buchweizenfladen und Cidre gab.

28.8.2025 An der Pointe du Raz

Von dem Kirchlein Notre Dame du Bon Voyage nahe Plogoff startete eine der bemerkenswertesten Wanderungen auf dieser Reise. Rund 10 Kilometer sind es auf einem Weg entlang der Steilküste bis zur Pointe du Raz (raz ist bretonisch und bedeutet „rasen“, Bezug ist die schnelle Meeresströmung). Das französische „land’s end“ ist ein wildes Kap von 72 m Höhe über dem Meer. Hier führen über schroffe Klippen in einem leichten Auf und Ab die Fernwanderwege E5 und GR 34 herum. Durch Heide und Strandnelken kommt man zunächst zum winzigen Port de Fonteun, der sich für eine Rast anbietet. Hier machten wir Picknick mit dem berühmten "Triumvirat" der normannischen Käsesorten Camembert, Pont l''''''''''''''''Evèque und Livarot. Am Kap selbst wimmelt es dann wieder von Kurzzeitbesuchern, die vom Besucherzentrum kurz zum Kap gelangen können. Seit einiger Zeit ist hier eine „Grand Site National“ mit besonderem Schutz. Dem musste ein Brei von etlichen Boutiquen und Hotels weichen, leider 1996 auch das kleine Hotel d’Iroise der Mme Le Coz von 1950, was einigen Wirbel in der Presse verursachte. Man bedenke, dass in der Nähe einmal ein Atomkraftwerk entstehen sollte!

Locronan ist ein überaus malerischer kleiner Ort aus grauen Granitbauten. Hier drehte Polanski seinen Film „Tess“ mit Nastassja Kinski in der Hauptrolle.

29.8.2025 Ile Grande und Whisky in Lannion

Nach einer Führung durch Quimper brachen wir zum zweiten Teil unserer Wanderungen an die Nordküste der Bretagne auf. Dazu mussten wir das hügelige Inland durchqueren. Wir erreichten die Grande Ile, die eigentlich kleine Insel, die sich von uns in anderthalb Stunden umrunden ließ. Der Regen hatte pünktlich zu Beginn unserer kleinen Wanderung aufgehört. Wieder hatten wir Dünen und Meer, aber auch hier tauchte eine „Allée Couverte“auf, ein bedecktes Langgrab aus der Jungsteinzeit. Auf der Insel verbrachte Joseph Conrad seine Flitterwochen.

Später gibt es eine Verkostung bretonischen Whiskys bei Warenghem in Lannion.

30.8.2025 Die Rosa Granitküste und der Zöllnerpfad

Ein weiterer Höhepunkt dieser Reise war die 14 km lange Wanderung von Trégastel entlang der verschlungenen Küstenlinie nach Trestraou. Wir befanden uns an der Cote du Granit Rosé, der rosa Granitküste. Unzählige rosa Felsen, die wie zufällig ins Wasser geworfen erscheinen, säumen den Weg, ebenso wie teils kitschige Märchenschlösser. Eindrucksvoll ergänzen die wilden Bäume, u.a. Monterrey-Zypressen, die manchmal an japanische Tuschebilder erinnernde Szenerie. In Trégastel hat man Strandbauten und Meerwasserschwimmbad geschickt in die Felsformationen eingepasst. Der kleine Strand von St. Guirec bezieht seinen Namen von einem Heiligen, der hier mit einem Schiff anlandete. Am Strand gibt es einen mittelalterlichen Bildstock zu Ehren des Heiligen. Hier beginnt auch der Zöllnerpfad, der uns kurzweilig zum Strand von Trestraou führte.

Schließlich waren noch einmal 160 km bis nach St. Malo zu absolvieren, wo wir in einem Hotel direkt an der Stadtmauer unterkamen.

Die graubraune Stadt wirkt wie eine Festung in imposanter Lage und ist von drei Seiten vom Meer umgeben. Die Altstadt intra muros, innerhalb der dicken Mauern (auf denen man gehen sollte), wurde zu 80 Prozent im alliierten Bombenhagel zerstört. Wie Le Havre und Brest ist St. Malo ein wichtiges Zeugnis des Wiederaufbaus. 33 verlorene Gebäude wurden kopiert. Neubauten wurden im selben Material wie die Altbauten errichtet, aber die Enge der mittelalterlichen Stadt wurde vermieden. Letztere ist nur noch auf der Höhe der Burg wahrzunehmen. Insgesamt wirkt die Stadt kühl, aber sehr beeindruckend.

Die Burg am Stadteingang, die Herzogin Anne, die „Kleine Bretonin“, bauen ließ (und zwar nicht für, sondern gegen die Stadt) ist heute Rathaus. Oben weht die bretonische Flagge mit dem Hermelin (Hermeline sollen laut Legende lieber sterben, als sich zu beschmutzen), unten die französische.

31.8.2025 Mont St. Michel, Cancale und die Pointe de Grouin

Der 50 km östlich von St. Malo gelegene, weithin sichtbare Berg des Heiligen Michael mit seiner Silhouette und seinen Bauten wurde schon „Wunder des Abendlandes“ und „Leuchtturm der Christenheit“ genannt. Er ist nach dem Eiffelturm Frankreichs meistbesuchtes Denkmal und ein Höhepunkt jeder Reise in den Westen Frankreichs. Vom Andrang sollte man sich nicht schrecken lassen, sondern sich diesen in dem Ausmaß bereits im Mittelalter vorstellen, als der Mont St.Michel bereits Pilgerort war. Der Deich von 1877, der den Zugang für alle ermöglichte, wurde inzwischen aus Renaturierungsgründen weitgehend durch eine Stelzenbrücke ersetzt.

97 ha misst die Inselanlage, ab 80 m Höhe hat man den Level der Abteikirche erreicht, 157 m über dem Meer erreicht der markante Vierungsturm, der übrigens, wie auch die Michaelsskulptur darauf, aus dem 19.Jahrhundert stammt.

Für so eine imposante Anlage gibt es natürlich einen Gründungsmythos. 708 wurde Bischof Aubert von Avranches vom Erzengel Michael in einem Traum aufgefordert, auf dem Berg eine Kirche für ihn zu gründen. Der Bischof war seinen Träumen gegenüber aber skeptisch, so dass der Erzengel handgreiflich werden musste und das Haupt Auberts „berührte“. Dieses Haupt, das sich, einst zusammen mit anderen Reliquien importiert vom Monte Gargano im Süden Italiens, in Avranches befindet, zeigt eine runde Öffnung in der Schädeldecke. Diese Heiligengeschichte kann man übrigens auch als Relief beim Rundgang durch die Anlage erleben.

Der Bau der Abtei ging sehr langsam voran wegen technischer und statischer Schwierigkeiten. Immer wieder gab es Einstürze und obendrein Brände. Erst um 1150 konnte die heutige Kirche mit ihren normannisch-romanischen „fetten“ Wänden vollendet werden. Der elegante Chor, Ersatzbau für den eingestürzten Vorgänger, entstand von 1448 bis 1513, wirkt aber hoch- und nicht spätgotisch.

Steigt man auf dem Rundgang in die Räume unterhalb des Kirchenbodens ab, gelangt man in ein schwer zu fassendes Labyrinth von Räumen und Gängen. Einer dieser Räume, nicht öffentlich zugänglich, ist Notre-Dame-sous-Terre aus dem 10.Jh. und damit wohl der älteste erhaltene Teil der Anlage. Das karolingische Kirchlein ist noch im Schutz vorhandener Felsen errichtet worden, diente dann aber als Basis für die neue Kirche auf der Höhe des Granitfelsens und verschwand „sous terre“. Auch die schwer zu durchschauenden weiteren Konstrukte „unter der Erde“ dienten zur Auffüllung von Zwischenräumen. Außerdem sind sie Bestandteil der komplizierten benediktinischen Liturgie, die eine Trennung von Mönchen und Pilgern vorsah, was hier eine Verlagerung der Wege von der Horizontale in die Vertikale bedeuten musste. Längst nicht alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, sind geklärt. Einiges wurde zusätzlich durch Restaurierungsmaßnahmen vor 120 Jahren verklärt.

Nach zahlreichen Zerstörungen kamen im 13.Jh. durch Anstrengungen des französischen Königs Philippe Auguste, der den Gedanken unterstützte, aus dem Mont St.Michel eine französische Bastion zu machen, weitere Klosterbauten hinzu, zusammengefasst in dem Wunderwerk La Merveille: der riesige mehrgeschossige Bau im Norden der Anlage beherbergt mehrere gotische Säle, das Refektorium von 1220, und oben, als hängenden Garten, den Kreuzgang.

Im 14.Jh. und vor allem in der ersten Hälfte des 15.Jh. musste die Abtei im 100jährigen Krieg viele Angriffe der Engländer über sich ergehen lassen. Es ist die Zeit, in der die Anlage zur Festung ausgebaut wird. Mont St.Michel wird zum Symbol des Widerstandes. Die Lage im Meer und der gewaltige Tidenhub machten weder eine Belagerung zu Lande noch eine zu Wasser möglich.

Drei weitere Joche des romanischen Schiffs fielen 1776 einem Brand zum Opfer. Die heutige Plattform draußen entstand, wie auch die klassizistische Fassade, 1780. Seit der Revolution ab 1789 wurden nicht nur die Mönche vertrieben, sondern der Mont St. Michel wurde für Jahrzehnte, bis 1863, ein Gefängnis. In die Sakralbauten wurden Zwischengeschosse für die Gefangenen eingezogen. Die Anlage wurde zwar extrem heruntergewirtschaftet, durch die Nutzung aber vor einem Dasein als Steinbruch bewahrt. 1872, im Zuge des aufkommenden Denkmalgedankens, begannen erste Restaurierungsarbeiten.

Der Mont St. Michel ist also nicht nur eine außergewöhnliche Landmarke, sondern zeigt auch, das Zeugnisse des Mittelalters durch Kriege, Brände und Einstürze verändert wurden, niemals homogen sind, sondern ihre Veränderungsgeschichten selbst typisch. Vor allem das spätere 19.Jh. hat nicht nur viele mittelalterliche Zeugnisse gerettet, sondern auch idealtypisch umgestaltet, und das nicht nur in Frankreich.

Das kleine Städtchen Cancale, das sich malerisch den Berg hinaufzieht, ist das Austernzentrum Nordfrankreichs, 6000 t werden jährlich geerntet. Am Austernmarkt direkt am Hafen kann man sich auf den Treppenstufen zur Verzehrprobe niederlassen.

Die nahe Pointe du Grouin war dann Ort der letzten Umwanderung eines Kaps auf dieser Reise.

1.9.2025

Nun begann die lange Rückreise in den Osten, die auch wieder zwei Tage dauern sollte. Durch eine durch die Umstände verspätete Abreise fiel die Führung durch Rouen, die Hauptstadt der Normandie, weitgehend aus. Nicht nur das Feuerwerk der Flamboyant-Gotik, die Kirche St.Maclou, sondern auch deren "Sozialstation", ein ehemaliges Fachwerk-Krankenhaus, blieben unentdeckt, sondern auch die Kathedrale mit ihrer wie aus Spitze gefertigten Fassade, die dem Maler Monet als "Gegenstand" über dreißig Mal diente. Lediglich der Alte Markt, angeblich Ort der Hinrichtung von Jeanne d''''''''Arc, dieser rätselhaften 19 Jährigen aus dem frühen 15.Jahrhundert, konnte kurz aufgesucht werden.

Der Abend sah uns dann in Reims, wo einige noch bei Dunkelheit die Fassaden der berühmten Königskathedrale in Augenschein nehmen konnten. Unvergesslich ist der Lachende Engel des linken Portals. Die Figuren, kurz nach 1200 entstanden, sind Vorbild für eine ganze Reihe von Skulpturen, in Straßburg, Naumburg und Meißen.

Europa

Europa

Asien

Asien

Orient

Orient

Nordamerika

Nordamerika

Südamerika

Südamerika

Afrika

Afrika

Ozeanien

Ozeanien