Singlerundreise durch Südperu

Reisebericht: 14.10. – 27.10.2018

Durch Wüsten und Wälder, über Seen und auf Inseln, über Gebirgspässe, Schmugglerpfade und Geoglyphen.

Ein Reisebericht von

Andreas Böcker

Sonntag, 14.10.2018 Über den Wolken

Zwischen 6:45 und 7:45 fand sich unsere kleine Reisegruppe in Berlin-Tegel ein. Sodann ging es los, erste Kontakte waren bald geknüpft, und wir flogen zunächst nach Amsterdam, wo wir den Flieger wechselten. Lima hieß das Ziel von etwa 500 weiteren Passagieren und uns, die wir aus ganz Europa eingetroffen waren. Sachsen, Italiener, Bayern, Tschechen, Ungarn und sogar ein paar Niederländer. Und natürlich jede Menge Peruaner gingen an Bord. Nach der Landung wurden wir von Karina, die uns die nächsten Tage begleiten würde, in Empfang genommen. Mit ihr fuhren wir in unser Hotel Girasoles („Hotel Sonnenblume"), wo wir unsere müden Häupter betteten.

Montag, 15.10.2018 Lima

Nach dem Frühstück wurden wir von Karina abgeholt und sie zeigte uns die Stadtteile Miraflores, wo unser Hotel lag und San Isidro, wo die Reichen und Schönen Limas wohnen. Bevor wir weiter bis in Limas Altstadt fuhren, besuchten wir noch die Huaca Pucllana, die peruanische Variante der Stufenpyramide, die sich allerdings ganz erheblich von den mesoamerikanischen Pyramiden unterscheidet, vor allem darin, dass ihr die pyramidale Form fehlt. Stufen, ja, das hat sie. Die Huacas sind insofern baulich ganz interessant, dass man eine Plattform errichtete, opferte und im nächsten Jahr eine neue Plattform auf der nächstälteren, die wiederum als Opferplatz verwendet wurde usw.usf. Dabei wurden die Plattformen mit Ziegeln in „Buchregaltechnik" errichtet, d. h., die Ziegel wurden hochkant aufgestellt, wobei man kleine Zwischenräume ließ. So konnte bei einem Erdbeben die ganze Anlage zwar wackeln, aber stürzte nicht ein. Zusätzlich wurde der ganze Bau noch verputzt.

Nach einem Besuch der Plaza San Martín, so benannt nach dem Befreier Argentiniens, Chiles und auch Perus von der spanischen Kolonialherrschaft, wo wir auch Geld tauschten, kamen wir zur Plaza Mayor, wo sich Limas Kathedrale, der Erzbischofspalast, das Rathaus und der peruanische Regierungspalast befinden. Besonders interessant ist hier der „maurische" Einfluss am Erzbischofspalast. Die Fensterbalkone (Mašrabiyya) welche den Blick von innen nach außen, aber nicht umgekehrt erlauben, wurden allerdings erst in den 1920ern angebracht.

Vorbei am Desamparados-Bahnhof, der heute als literarisches Zentrum fungiert, liefen wir zum Franziskanerkloster, welches wir aber nicht besuchten. Mehr Zeit nahmen wir uns für das Dominikanerkloster. Hier wurde 1551 die erste Universität Lateinamerikas gegründet. Man muss sich dabei vor Augen führen, dass Francisco Pizarro gerade einmal zwanzig Jahre zuvor, 1531, Peru erreicht hatte und Lima selbst erst seit 16 Jahren als spanische Stadt existierte. Wir besuchten auch die Bibliothek des Klosters und lernten danach die Tapada limeña kennen. 16. - Mitte des 19. Jhdt. verschleierte sich die Frau aus Lima, nicht etwa aus religiösen sondern aus Gründen der Koketterie.

Auf dem Weg nach Paracas bekamen wir erste Eindrücke von den pueblos jovenes. Das sind nicht etwa Jugenddörfer, wie der Name suggeriert, sondern Siedlungen, die begonnen werden. Me explico: Leute besetzen Land, ziehen einen Zaun oder pflanzen viereinhalb Bäume mit geringer Überlebenschance und setzen eine Struktur zwischen Bambushütte und gemauertem Geviert mit Wellblechdach darauf, in der Hoffnung, das Grundstück entweder mal verkaufen oder selbst besiedeln zu können. Im Prinzip, so konnten wir beobachten, fädeln sich diese pueblos jovenes zwischen Lima und Nazca entlang der Panamericana auf, wie auf einer Perlenkette.

Dienstag, 16.10.2018 Pinguine, Piqueros, Pelikane – Ballestas, Armleuchter und Paracas

Gestern waren wir gegen Nachmittag in Paracas angekommen. Ein einzelner Herr aus unserer Gruppe hatte sich sogar tatsächlich noch für den Außenpool erWÄRMen können. Für 19:00 Uhr hatten wir uns zum Abendessen verabredet, ein einzelner Reisebegleiter, der den Jetlag unterschätzt hatte, musste dann um 19:25 aus dem Bett geklingelt werden.

Jetzt aber, am nächsten Morgen nach dem Frühstück, fuhren wir zu einem benachbarten Hotel, eine Strecke, die man leicht hätte laufen können, um dort das Boot zu den Ballestas-Inseln zu nehmen. Das spanische Wort ballesta bedeutet 'Armbrust' und die Ballestas haben ihren Namen daher, weil das Meer Bögen und Höhlen in den Fels geschlagen hat.

Bereits am Morgen hatten wir erste Sichtungen von Pelikanen und Truthahngeiern gemacht, jetzt am Meer konnten wir die Jagdtechniken der Piqueros beobachten. Piqueros sind Vögel, die wir als Alke kennen. Kopfüber stürzen sie sich ins Wasser, wie Speere und daher haben sie auch ihren Namen.

Endlich ging es los in Richtung der Ballestas. Noch bevor wir am Candelabro, am 'Armleuchter' ankamen, begegneten uns ein paar Bootlenose-Delfine (Flaschennasen), die aber weniger Aufhebens um uns als wir um sie machten. Nach Aussage unserer örtlichen Reiseleiterin Karina war es dennoch ein Glücksfall, denn sie hatte erst einmal zuvor das Glück gehabt, hier Delfinen zu begegnen.

Dies geschah in etwa in Höhe des Hafens des Generals San Martín, in dem heute das Salz der Otumba-Salinen umgeschlagen wird, das im Nationalpark abgebaut wird. Es handelt sich dabei um Halit (NaCl), das in die USA und nach Kanada exportiert wird, um dort im Winter als Streusalz zu dienen. Unser Boot war das einzigste, welches wegen der Delfine eine kleine Extrarunde drehte, die übrigen Boote hielten auf ihre Ziele Candelabro und Ballestas zu. Aber auch für uns wurde es Zeit, unseren Weg weiter zu verfolgen und schnell fuhren wir zum Candelabro, dessen Alter umstritten ist. Er gilt aber als Zeugnis der präkolumbischen Paracas-Kultur.

Das Gebilde, welches als Armleuchter/Kerzenständer bezeichnet wird, sollte wohl einen San Pedro-Kaktus darstellen, aus dem man die Naturdroge Meskalin gewinnen kann, die auch über die Conquista hinaus in schamanistischen Ritualen genutzt wurde und wird. Die in den sandig-lehmigen Boden eingebrachte Geoglyphe profitiert von der Bodenbeschaffenheit, davon, dass es hier eigentlich nie regnet, höchstens mal nieselt und dass der hohe Salzgehalt der pazifischen Luft im Boden kristallisiert. So konnte sie auf der Windschattenseite die Jahrhunderte überdauern.

Drama mit Seebulle

Weiter ging es in Richtung der Inseln. Vereinzelt sahen wir hier Humboldtpinguine, die trotz ihres für das „Landleben" ungeeigneten Körpers die Klippen der Insel mutig hinaufstiegen. Ganz erstaunlich war es auch, in welche Höhen die doch eher fettleibigen Seebären (im Spanischen lobos, 'Wölfe') ihre schweren Körper wuchteten. Und natürlich die Guanotölpel, abertausende Guanotölpel und Komorane, die wichtigsten Guanoproduzenten, jenes Rohstoffs, den schon die präkolumbischen Indianer von der Küste in die Anden brachten, um ihre Terrassen zu düngen und der von Chile so begehrt wurde, dass es den Pazifischen Krieg, wie er in Lateinamerika heißt bzw. Salpeterkrieg, wie wir ihn kennen, vom Zaun brach. Salpeter ist ein wichtiger Bestandteil des Guanos.

Aber wir wurden auch Zeugen eines der vielen Dramen, welche die Natur zu bieten hat: Ein Seebärenbulle - deutlich abgehoben durch Gestalt und Gewicht - lag auf einem der Felsen und Diego, der 'Park Ranger' erklärte uns gerade, dass das nebenan mit seiner Mutter liegende Jungtier wohl ein Weibchen sei, da der Bulle männliche Jungtiere als mögliche Konkurrenten töten würde. Kaum hatte er ausgesprochen, als hätte der Bulle nur auf dieses Kommando des Meeresbiologen gewartet, begann sich ein Kampf zwischen den drei Tieren zu entspinnen, bei der Bulle versuchte, das Kalb zu erdrücken, wogegen es von der Mutter mit Bissen verteidigt wurde. Dem Bullen gelang es, die Mutter vom Felsen zu drängen, das Kalb lag nun alleine und ungeschützt auf dem Felsen, wohingegen die Kuh nur noch aus dem Wasser zuschauen könnte.Nun drängte der Bulle das wehrlose Jungtier vom Felsen und stürzte sich, als es ins Wasser gefallen war, gleich hinterher. Das Drama zwischen den drei Tieren setzte sich nun im Wasser rund um den Felsen fort, doch wir könnten den Ausgang nicht weiter verfolgen, denn das Boot dreht ab und hielt auf den nächsten Felsen zu. Etwa zeitgleich mit uns kamen hier zwei Seebären an, die von einigen als die Mutter und ihr Kalb identifiziert wurden und Kuh voran, Jungtier quäkend hinterher, auf den Felsen strebten.

Im Anschluss an die Bootstur boten uns Karina und unser Busfahrer Timo an, die Zeit bis zum Mittagessen mit einer Fahrt über die Paracas-Halbinsel zu überbrücken, wo wir die Felsformation La Catedral und den roten Strand (La Playa Roja) sowie das Julio Tello-Museum besuchten, welches den Mumien- und Textilienfunden der Paracas-Kultur (900 - 200) gewidmet ist. Wer keine Lust auf den Museumsbesuch hatte, versuchte sich an die Flamingos heranzupirschen, die unten am Strand das Stehen auf einem Bein übten.

Jetzt war es Zeit zurückzukehren. Schließlich durften wir uns auf ein Mittagessen bei El Blanco y La Negra, einem von einem deutsch-peruanischen Paar (er Deutscher, sie Peruanerin) geführten Restaurant freuen, wo wir unsere erste Chicha Morada (der noch viele Chichas folgen sollten) tranken. Chicha Morada ist ein Getränk aus lila Mais, abgeschmeckt mit Limone, Zimt und seeeehr viel Zucker. Die meisten von uns aßen dazu Ceviche (marinierter roher Fisch mit Mais) als Vorspeise und Lomo Saltado (Rind mit Zwiebel, Tomaten und Sojasauce, begleitet von Reis und Pommes Frites) als Hauptgericht. Damit hätten wir schon zwei der wichtigsten Gerichte der peruanischen Fusionsküche kennengelernt: Die Ceviche mit ihrem andin-japanischen Anteil und Lomo saltado mit seinem chinesischen Anteil an der peruanischen Fusionsküche.

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung, doch ein gemeinsamer Spaziergang durchs Dorf erleichterte uns die Entscheidung für die abendliche Restaurantauswahl.

Mittwoch, 17.10.2018 – Mumien und Scharrbilder

Zunächst fuhren wir ein Stück weit ins Landesinnere, denn in Ica hatten wir eine Verbredung im Archäologischen Museum. Hier begegneten wir erneut der Paracas- und der ihr nachfolgenden Nazcakultur (200 v. - 600 n. Chr.). Beide Kulturen haben interessante Keramiken und Textilien hinterlassen. Auch die Chincha-Kultur (900 - 1450) und schließlich als krönender Abschluss die der Inka sind hier ausgestellt. Ähnlich wie in Ägypten hat auch hier im Süden Perus das trockene Wüstenklima zu ganz besonderen Erhaltungsbedingungen geführt, die anderswo auf der Welt nicht zu beobachten sind: Textilien, normalerweise in archäologischen Funden nicht besonders gut überliefert, sind hier in Zuständen zu finden, als seien sie erst kürzlich gewebt worden und auch organische Materialien wie Federn, die zu Mänteln verarbeitet wurden, sind in ihrer Farbenpracht erhalten. Sie belegen, dass bereits lange vor dem Inka-Reich Beziehungen zwischen dem Amazonasgebiet und den Wüstenregionen der Pazifikküste bestanden. Ein besonders interessanter Grabfund aus der Chincha-Kultur zeigte die Mumie eines Mannes, der zusammen mit seinem Papagei bestattet wurde. Aber nicht nur das: Ein zum Grabinventar gehörenden Trinkgefäß mit einem überdimensionierten Henkel bildete genau das ab: Der Griff, der die Größe des Bechers selbst hatte, stellte eine Person mit einem Papagei auf der Schulter dar, was zu dem naheliegenden Schluss führte, dass hier die bestattete Person selbst mit ihrem Papagei dargestellt sein sollte.

Bereits aus Ica heraus hatten wir die Dünen außerhalb der Stadt bemerkt, jetzt nach dem Museumsbesuch fuhren wir mitten hinein und besuchten die Oase Huancaína. Während einige von uns in der Oase selbst blieben, stiegen andere in die Dünen hoch, um die Oase von oben zu fotografieren. Wer Sandalen anhatte, dem brannte der heiße Sand an den Füßen.

Weiter ging es in Richtung Nazca. Obwohl bald und wiederholt Schilder am Straßenrand standen, welche auf das archäologische Fundgebiet Palpa und Nazca mit den jeweiligen Geoglyphen hinwiesen, waar von diesen nichts zu sehen.

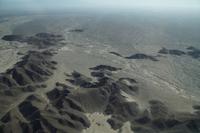

Später, aus dem Flugzeug heraus, konnte man erkennen, dass die Fahrt mitten durch gegangen war, im Fall der Echse sogar wortwörtlich, da diese Geoglyphe von der Panamericana geschnitten wird. Die weltbekannten Linien von Nazca liegen auf einem von Erosionsrinnen durchzogenen Hochplateau und man sieht, dass die Erosion über die Jahrhunderte die Geoglyphen in beträchtlichem Maße zerstört haben. Aber der moderne Mensch ist nicht minder schlimm, hat doch erst in diesem Jahr ein LKW-Fahrer Nazcalinien mit seinem Fahrzeug zerstört.

Unterhalb des Hochplateaus, welches nur von wenigen Hügeln überragt wird, die kaum als Aussichtspunkte für die Linien hätten dienen können, liegt das besiedelte Flußtal und die Stadt Nazca, wo sich auch der Flughafen befindet, von dem aus wir unseren Rundflug über die Geoglyphen starteten. Die Nazca-Linien sind in mehrere Phasen einzuteilen und man sieht häufig, dass die jüngeren Linien, die größer sind als die älteren und breiter - man kann sich vorstellen, warum manch einer glaubt, es handele sich um Flughäfen für Außerirdische -, die älteren, gegenständlichen (und deshalb für die meisten interessanteren) Geoglyphen stören. Diese sind vereinzelt nicht mehr zu identifizieren. Andere dagegen sind klar erkennbar. Wir flogen über den Astronauten, den Kolibri, die Spinne, den Affen und den Hund, über den Kondor, die Echse, den Baum und die Hände. Dabei legte sich das Flugzeug mal links, mal rechts in die Seitenlage, damit wir die Geoglyphen auch gut würden sehen können. Ich glaube, jedem von uns ist mindestens einmal der Magen gehüpft. Im Anschluss an den Flug bezogen wir unser Hotel in Nazca.

Donnerstag, 18.10.2018 – Nazca bis Arequipa

Da unser Hotel in Nazca von Kaktusplantagen umgeben war, nutzte Karina diesen Umstand am folgenden Morgen bei der Abfahrt, um uns eines der wichtigsten Färbemittel zu präsentieren. Ja eigentlich waren wir erst gerade aus unserem Hotel heraus, da ging der Befehl an unsere mittlerweile auf zwei addierten Busfahrer, doch einmal kurz zu halten. Karina stieg aus und lief ins Kaktusfeld, nicht aber etwa, um uns für die lange Fahrt heute mit Kaktusfeigen als Proviant zu versorgen, nein, sie brachte uns Läuse mit: Cochinilla oder Kochinille. Wenn man diese unförmig flauschig weißen Wesen zerdrückte, lief ein lila-roter Saft aus, der nicht nur ein wichtiges Färbemittel für andine Wollprodukte ist, sondern auch von vielen Frauen mittels Lippenstift aufgetragen wird.

Jetzt ging es die Panamericana weiter in Richtung Süden. Mal fuhren wir direkt an der Küste entlang, mal weiter etwas von ihr entfernt. Nicht immer erweckten die Straßen dabei das vollste Vertrauen des Fahrgastes mit offenen Augen. An der ein oder anderen Stelle, wo die sandige Wüstenei nach rechts hin etliche Meter steil ins Meer abfiel, nagte der errodierende Zahn der Zeit an der Straße. Der geneigte Reiseautor würde jetzt Worte finden, welche die pittoreske Beschaffenheit dieser Route als abenteuerlich bezeichnen würde.

Die Wüste selbst änderte hin und wieder ihre Beschaffenheit, blieb aber zunächst Wüste: Mal war es Sand, mal vulkanischer Schluff, dann wieder Lava und schließlich Gneiss oder undefinierbares Geröll, bis schließlich Gruppen von San Pedro-Kakteen auftauchten. Hin und wieder wurde sie von wasserführenden Flusstälern unterbrochen, wo es dann sofort Zeichen landwirtschaftlicher Aktivität gab. So etwa in Yauca, wo junge Damen mit Küchendurchschlägen winkend die Reisenden zum Halten aufforderten. Die Siebe stellten sich dann als das Mittel der Wahl heraus, um Oliven aus den Fässern, in denen sie eingelegt waren, zu fischen. Yauca ist das Zentrum des Olivenanbaus in Südperu. In Ocaña und Canamá, wo wir unser Mittagsmahl einnahmen, erlebten wir hingegen Reis- und Zwiebelanbau. Von Canamá aus verließen wir nun die Küste und folgten der Panamericana wieder ins Landesinnere. Unser Ziel war die weiße Stadt, die wir nach Einbruch der Dunkelheit erreichten: Arequipa auf 2.300 m Höhe. Hier feierten wir noch einen Geburtstag und verabschiedeten uns von Karina, die uns seit unserer Landung in Lima begleitet hatte.

Freitag, 19.10.2018 – Die weiße Stadt

Zur Begründung warum Arequipa „die weiße Stadt“ genannt wird, gibt es zwei Erläuterungen. Die erste Erläuterung bezieht sich auf die Gebäude, ihren Baustoff und ihre Farbe. Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige von Arequipa, das hatten wir am Vorabend bei der Fahrt durch Arequipas Gewerbegebiete bemerkt, ist der aus vulkanischer Asche hergestellte Zement. Und viele Gebäude Arequipas, vor allem ihre Kirchen, sind aus hellem Vulkanstein (Sillar) gebaut. Jedoch, so wenden die Befürworter der anderen Erläuterung ein, war Arequipa nie gänzlich weiß, andere Baumaterialien und bunt gestrichene Fassaden widersprächen der Theorie von der weiß gebauten Stadt. Nein, Arequipa sei die „weiße“ Stadt, weil die Stadt lange Europäern vorbehalten gewesen sei.

Unser erster Halt mit Paola, die uns heute begleitete, war der Mirador de Carmen Alto. Von hier aus, den Terrassen über dem Río Chili, hatten wir einen exzellenten Blick auf das vulkanische Panorama der Stadt, mit dem kegelförmigen Misti (5822 m), den zwar höheren aber weniger emblematischen Chachani (6075 m) und den Picchu Picchu (5665 m). Aber nicht nur in die Ferne ging der Blick, Paola zeigte uns auch die Papaya arequipeña als typisches Produkt der Region.

Unser nächster Halt war dann auch der nächste Mirador (Yanahuara). Hier erklärte uns Paola die Fassade der Kirche Johannes des Täufers, ein interessantes Zusammenspiel von christlichen und indigenen Elementen, vor allem Blumen und den drei heiligen Tieren der andinen Religionen, die weit über die Inka-Zeit (1200 - 1535) hinaus, bis zurück in die Paracas-Kultur (900 - 200 v. Chr.) zurückverfolgbar sind: Kondor, Puma und Schlange. Anschließend ging es in Richtung der Plaza de Armas, wo wir die Jesuitenkirche, die ehemalige Klosterschule, die nach der Enteignung der Jesuiten durch die spanische Krone von der Kirche abgetrennt wurde, das Rathaus und zumindest von außen die Kathedrale besichtigten. Paola zeigte uns anhand von Bildern die baulichen Veränderungen, welche die erdbebengebeutelte Kathedrale seit Erfindung der Fotographie durchgemacht hatte.

Schließlich besuchten wir das Dominikanerinnen-Kloster von Santa Catalina. Dessen Blütephase war beendet, als im 19. Jhdt. Papst Pius IX. dem Ordensleben die Observanz des Lebens in der Gemeinschaft verordnete. Schlagartig verlor das Kloster seine Attraktivität für seine bisherigen Bewohnerinnen. Auch wenn diese formal Schwestern des Dominikanerinnen-Ordens waren, so hatten doch seit dem 16. Jhdt. viele der Schwestern hier nur "auf Durchreise" gelebt. Es war ein adeligen und gutbürgerlichen Damen vorbehaltenes Kloster, welches vor allem als luxuriöse Erziehungsanstalt genutzt wurde. Erst, wenn eine Schwester nach der Ausbildung keinen Ehemann fand, nahm sie vollends den Habit. Das eigentliche aber war, dass die Nonnen nicht etwa in einem gemeinsamen Konvent mit lebten und sich zum essen in einem gemeinsamen Refektorium trafen, sondern dass es sich um ein Luxuskloster handelte: Die Nonnen lebten in Gemeinschaften von zwei oder drei hochgestellten Damen in Privathäusern - meist handelte es sich um Schwestern oder Cousinen - und hielten sich sogar noch nichtkongregierte Dienerinnen. Insofern entspricht das Kloster trotz seiner Kreuzgänge auch nicht dem Bild, was man sonst von einem Kloster hat, sondern bildete eher ein Art verbotener Stadt in der Stadt, mit Straßen und Häusern, privaten Innenhöfen und Gärten.

Im Anschluss an die Klosterbesichtigung hatten wir Freizeit. Einige nutzten diese für den Einkauf von Pisco und einen Besuch des Marktes, der Reiseleiter besuchte die ca. fünfzehnjährige Juanita.

Bei Juanita handelt es sich um eine Eismumie, die den Göttern geopfert worden war, nachdem man sie mit Meskalin und Chicha (Maisbier) betäubt hatte. Sie stammte wohl aus einer hochgestellten Familie, die im heutigen Bolivien lebte und gehörte wohl zum Adel des Inka-Reiches. Ihr Opfer wird im Zusammenhang mit einer Naturkatastrophe gesehen.

Da die Kathedrale gegen 17:00 öffnete, trafen hier mehrere Leute der Gruppe, teils verabredet, teils zufällig wieder aufeinander.

Samstag, 20.10.2018 – Coole Stätte

Heute, nach zwei Nächten in Arequipa ging unsere "zoologisch-archäologische Studienfahrt" weiter. Hatten wir uns bisher zoologisch eher mit der maritimen (Avi)Fauna beschäftigt, hatte unser kleines "Seminar" heute die Avifauna der Anden - vertreten durch Gänse, Flamingos und Blesshühner - sowie die Kameliden im Blick.

Die ersten Kameliden, die uns begegneten, waren die kleinen Vicuñas. Dies sind wildlebende Kleinkamele (hin und wieder sieht man auch mal eines in Gefangenschaft), deren Fell ganz besonders weich ist. Die Schur der wildlebenden Vicuñas ist daher auch monopolisiert und kann nicht von jedem vorgenommen werden. Wir sahen sie in Herden, die jeweils von einem Hengst angeführt wurden und Kleingruppen von Junghengsten ohne Herde. Wie uns Mileny, die unsere Gruppe für die nächsten Tage übernommen hatte, verriet, sieht man an der Stelle an der wir waren, besonders gut Vicuñas, weil hier Straße und eine wichtige Wasserstelle nahe beieinander liegen, weshalb die Zone von den Tieren viel frequetiert wird. Später sahen wir auch viele Alpacas und Lamas, die andinen Zuchtkamele.

Nun... wie unterscheiden sich Lamas und Alpacas voneinander?

Beide stammen vom Guanaco, dem anderen Wildkamel Südamerikas ab. [Korrektur 10.04.2024: Alpacas stammen von Vicuñas ab, aber es war lange die gängige Lehrmeinung, dass Lamas und Alpacas vom Guanaco abstammten, diese ist mittlerweile genetisch widerlegt.] Lamas sind ein wenig größer als Alpacas. Aber ihr Hauptunterscheidungsmerkmal ist der beim Laufen aufgestelle Schwanz und der - ähnlich Altweltkamelen - gleichzeitig dämlich und hochnäsig wirkende Blick.

Das Alpaca dagegen lässt seinen Schwanz hängen und trägt eine modisch fragwürdige Ponyfrisur. Während die Lamas eher als Tragtiere verwendet wurden - leider sind in den letzten zwei Jahrzehnten die Lama-Karawanen außer Mode gekommen - dienen die Alpacas als Woll- und Fleischlieferanten. Letzteres - hier darf ich vorgreifen - sollte ein Großteil der Gruppe am Abend in Puno genussvoll erfahren.

Zwischen den Vicuñas und unseren ersten Alpacas machten wir aber erst einmal bei Patahuasi unter einer phanatastisch erodierten Wand aus Tuffgestein eine Teepause und tranken den würzigen "Inka-Tee", der neben Kokablättern auch Muña und ein weiteres Kraut enthielt. Den Kokatee trinkt man, um mit der Höhe besser klarzukommen, Muña und das andere Kraut dienten vor allem der Verbesserung des Geschmacks, Muña ist etwas holzig, schmeckt aber nach Minze. Oberhalb des Lagunillas-Sees erreichten wir einen Pass auf 4.444 m Höhe, wo wir kurz stoppten. Bevor wir aber weiterfahren konnten, musste erst ein junger, kaum dem Welpenalter entwachsener Hund dazu bewegt werden, seinen Liegeplatz unter unserem Bus zu verlassen. Das war nicht so schwer und so konnten wir unserem nächsten Ziel entgegen fahren, der "coolen Stätte" von Sillustaní.

Sillustaní ist eine von mehreren Begräbnisstätten der Colla-Kultur am Umaya-See. Die Collas errichteten sich von oben nach unten verjüngende Grabtürme (Chullpas, sprich: "tschuy'pa"), die i.d.R. nur einmal verwendet wurde - andere Kulturen der Region nutzten ein einmal etabliertes Grab immer wieder, deshalb ist das bemerkenswert - wobei meist außer dem adeligen Verstorbenen auch einer oder mehrere seiner Diener den Weg in die Grabtürme antreten mussten. Eine besonders große Chullpa, deren Außenmauern besonders fein gearbeitet waren, wurde lange Zeit als inkaisch angesprochen. Diese chullpa sei nach der Eroberung Sillustanís durch die Inka errichtet worden. Mittlerweile musste man die Datierung anhand der Grabbeigaben aber korrigieren, denn die Keramikdatierung weist auf die Zeit vor der Eroberung durch die Inka. Und inzwischen weiß man auch, dass die Inka Bauhandwerker aus dem Bereich um den Titicaca-See, in dessen Nähe der Umaya-See liegt, nach Cuzco deportierten. Die berühmten Inkamauern gehen also technisch offenbar auf die unterworfene Colla-Kultur zurück. Wieso nun "coole Stätte"? Zunächst einmal ist Sillustani tatsächlich ziemlich cool! Aber der Begriff der "coolen Stätte" geht auf einen Aussprachefehler Milenys zurück, die natürlich "Kultstätte" hatte sagen wollen. Eigentlich macht man sich ja nicht über die Aussprachefehler von Fremdmuttersprachlern lustig, aber in diesem speziellen Falle war das ganz apart und deshalb sei mir diese Ausnahme erlaubt.

Nach Sillustaní hielten wir noch an einem Bauernhof kurz vor Atuncalla. Hier lebten Menschen - man muss sagen _wieder_ - wie ihre Altvorderen. Eine Bauernfamilie hatte damit begonnen und anderen Bauernfamilien, die beobachteten, dass diese spezielle Familie ein Touristenmagnet war, zogen nach. Der Hof, an dem wir hielten, hatte ein paar Tiere im Angebot, neben normalen Lamas und Alpacas auch eine Kreuzung von Lama und Guanaco sowie ein Suri. Suris sind eine spezielle Alpaca-Art mit Dreadlocks. Ihre Wolle soll ganz besonders weich sein. Auf dem Hof besichtigten wir die Freiluftküche und aßen einige Kartoffeln mit Käse. Von dem Magenmedikament aus zerriebenen Stein riet Mileny uns dringend ab.

Puno am Titicacasee erreichten wir erst nach Einbruch der Dunkelheit und bekamen daher nicht viel von der Umgebung unseres Hotels mit, das genau am Rand der Totora-Schilf-Wiesen des Titicaca-Sees lag. Wir fuhren noch ins Restaurant, wo wir (die meisten) eine Quinoa-Suppe mit Koriander als Vorspeise serviert bekamen und ein Großteil der Gruppe - ich hatte dies im Vorgriff bereits erwähnt - Alpaca Saltado aßen. Beides sehr lecker.

Sonntag, 21.10.2018 – Auf den schwimmenden Inseln der Uros und ohne Tequila auf Taquile

Am folgenden Morgen mussten wir früh raus - aber was heißt das schon bei sieben Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland? Wegen möglichen Seegangs kann die Hafenbehörde von Puno das Auslaufen von Touristenbooten untersagen. Da an den Morgenden das Wasser ruhiger ist, bemühen sich die Dienstleister, alle möglichst früh loszufahren, um einem Auslaufverbot der Hafenbehörde zu entgehen. Gemeinsam mit vielen anderen Booten legten wir also ab, um als erstes die schwimmenden Inseln der Uros zu besuchen. Als wir das Uro-Dorf erreichten, wurde jede der Inseln von ein bis drei Booten angesteuert und dort von den Uro-Frauen in Empfang genommen. Männer sieht man nur wenige, weil diese meist entweder beim Schilfschneiden (Totora-Schilf), Fischen oder der Arbeit in der Stadt sind. Die Legende besagt, dass die Uros zunächst einmal Fischer waren, die am Ufer des Titicaca-Sees lebten. Als die Inka die Colla-Kultur besiegten und die Aymará sprechenden Colla zwangen, Quechua zu sprechen - die Inka verfolgten zwei Wege der Inkorporation fremder Völker in ihr Reich: Den der Diplomatie, der mit dem Erhalt der Sprache und Kultur der jeweiligen Ethnie verbunden war und den des Krieges. Wenn ein Volk sich den Inka nicht anschließen wollte und es militärisch besiegt wurde, wurden die Mumien der Herrscher des Volkes nach Cuzco gebracht, Geiseln genommen und viele Menschen deportiert und alle mussten Quechua sprechen - also, um den Faden von oben wieder aufzunehmen, als die Inka die Colla-Kultur besiegten, zogen sich die Uros als Fischer auf den See zurück und lebten zunächst auf ihren Booten. Bald aber entdeckten sie, dass losgerissene Wurzeln des Totora-Schilfs, aus dem sie ja auch ihre Boote bauten, schwammen und der Gedanke, gezielt Totora-wurzeln zu stechen, zu verschnüren und auf den schwimmenden Inseln zu leben kam auf. Ob die Legende nun so stimmt oder nicht, die Uros sprechen jedenfalls bis heute Aymará und sind somit eine aymarásprechende Enklave in quechuasprachigem Gebiet, wobei hier eingeschränkt werden muss, dass Puno selbst eine - das Spanische mal außenvor gelassen - zweispachige Stadt ist: Der Nordteil spricht Quechua, der Südteil Aymará, das auch in Bolivien, dessen Grenze nahe ist, die vorherrschende Indianersprache ist. Wir bekamen also erklärt, wie die Schilfwurzeln geschnitten und zu schwimmenden Inseln miteinander vertäut werden. Dazu muss man sie noch im Seeboden verankern, denn da das Schilf gewissermaßen in der Mündung von in den Titicaca-See entwässernden Flüssen wächst, würden die Inseln sonst unkontrollierbar wegtreiben. Und einen Reisepass besäßen sie nicht, lachte die Uro-Oma (nicht zu verwechseln mit Uroma), sie könnten es sich also nicht leisten, eines Morgens in Bolivien aufzuwachen. Bei den Inseln selbst handelt es sich um lebende Organismen, denn nur lebende Wurzeln schwimmen auf der Oberfläche. Sterben sie, sinken sie allmählich ab. Aber das ist kein großes Problem, denn die Schilfpflanzen werden gut 35 - 40 Jahre alt und wenn ein Teil der Insel abstirbt, so ist das ein Prozess, der den Bewohnern Zeit gibt, frische Wurzeln zu stechen und den absterbenden Teil der Insel zu ersetzen. Man kann die Inseln auch teilen, mehrere verbinden oder anbauen, je nachdem, wie gerade der Bedarf ist. Die Inseln selbst sind so etwas wie Ein- oder Mehrfamilienhäuser, die einzelnen, einräumigen und meist fensterlosen Hütten die "Zimmer". Selbst Hortikultur wird auf den Inseln betrieben: da der Boden aus Schilfwurzel besteht, an der fruchtbarer Seegrund anhaftet, können hier z.B. Kartoffeln, Kräuter, Blumen und Gemüse wachsen. Und wo es nicht geschnitten wird, wächst das Schilf selbst aus der Insel heraus. Aus dem Schilf bestehen die Boote und die Hütten, geschnittenes Schilf wird in dicken Lagen auf die Laufflächen gelegt und dient somit als Unterlage, getrocknetes Schilf (meist ehemaliges Schilf von der Lauffläche) wird als Brennmaterial für die Küche verwendet, die wiederum, um der Feuergefahr zu begegnen, auf einem Klumpen toter Schilfwurzel steht. Mileny verhinderte aus hygienischen Gründen, dass wir dem Angebot folgten, etwas Schilf zu probieren, aber ganz grundsätzlich kann man das weiße "Fleisch" (man denke an eine Frühlingszwiebel, die ja unten im Bereich der Wurzel auch weiß ist und erst einige Zentimeter darüber grün), wenn man den Schilfstengel schält, essen. Es ist bei den Uro-Kindern als Süßigkeit wohl ganz beliebt und soll geschmacklich der Banane ähneln. Weiter ging die Fahrt mit unserem jungen Bootsführer, Marco-Antonio von der Insel Taquile - TAquilE, nicht TEquilA! - zu seiner Insel: Taquile. Hier stellten wir fest, dass ein Spaziergang auf 3.830 m NN in etwa so anstrengend ist, wie ein Halbmarathon. Die Luft hier oben ist einfach dünner. Wir lernten ein wenig über die Tracht, sahen webende Frauen und strickende Männer - wer auf Taquile als Mann leben will, muss stricken können - lernten, wie man verheiratete von unverheirateten Männern differenziert und bekamen erklärt, wie man Naturshampoo herstellt und dessen Wirkung gleich an Schafswolle vorgeführt. Hier, auf Taquile, wurde für das Naturshampoo ein Kraut zermörsert und mit Wasser vermengt. Einige Tage später, oberhalb des Heiligen Tals in Chinchero, sollten wir ein ähnliches Shampoo aus geraspelter Wurzel kennenlernen. Zu Mittag gab es eine gehaltvolle Quinoa-Suppe und Forelle oder Omelette. Leider machte einigen die Gesundheit - war es der Soroche, die Höhenkrankheit? - so zu schaffen, dass sie das Mittagesse nicht genießen konnten. Zurück in Puno flog plötzlich ein Raubvogel durch die Menschenmenge am Hafen und berührte sogar einen Reisenden einer anderen Gruppe mit dem Flügel. Das Erstaunen legte sich, als rufend der Mann mit dem Falknerhandschuh angelaufen kam. Vor der Rückfahrt ins Hotel verabschiedeten wir uns von Mileny.

Montag, 22.10.2018 – Auf Schmugglerpfaden nach "Rom" (Cuzco)

Manuel holte uns am folgenden Morgen in Puno ab. Mit ihm begaben wir uns auf Schmugglerpfade. Denn ein bisschen Schmuggel, so hatte Ex-Präsident Pedro Pablo Kuczynski gesagt (07.2016 - 03.2018), würde ihn nicht weiter besorgen ("No me preocupa que haya un poquito de contrabando"). Und so fuhren wir durch Juliaca, dem Verkehrsknotenpunkt in der Provinz Puno, welcher die namesgebende Hauptstadt an Größe überflügelt. Juliaca ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in Südperu und gilt als die Hauptstadt des Schmuggels, vor allem aus Bolivien. Wir erlebten die Stadt vor allem als chaotisch. An einer Kreuzung, an der erst jetzt wieder ein altes Bauprojekt wiederbelebt wurde, zwischen Markt und Fußgängern erlebten wir egoistisches Verkehrschaos, welches letztlich dazu führte, dass alle möglichen Fahrzeug ganz unmöglich ineinander "verkeilt" waren. Dabei wollten alle kreuz und quer in die verschiedenen Richtungen der Kreuzung fahren und einige mussten auch - so wie wir - in eine Straße fahren, die so ca. anderthalbspurig war (der Rest war durch die wiederaufgenommene Baustelle blockiert) wobei neben dem Verkehr in beide Richtungen auch noch Parker den Verkehrsfluss auf ihre Weise beeinflussten. Wir hatten Juliaca endlich hinter uns gelassen und gelangten nach Pucará. Pucará - das Wort aus dem Quechua heißt 'Festung' - war Zentrum der Pucará-Kultur. Heute kennt man vor allem die Toritos de Pucará. Bei den Toritos (Stierchen) handelt es sich um jeweils zwei Keramikstiere, die paarweise meist auf Hausdächern stehen. Sie sollen Glück bringen und sind häufig mit dem Leidenskreuz Christi gepaart, also dem Kreuz, an dem die Marterwerkzeuge Christi angebracht sind. Der höchste Punkt, den wir heute erreichten, war der Raya-Pass auf 4.313 m NN. Von dort ging es hauptsächlich talabwärts, was auch daran deutlich zu erkennen war, dass das Land immer ertragreicher wurde.

Nach dem Mittagessen hielten wir in Raqchi. Raqchi heißt soviel wie "Vorratskrug". Und in der Tat findet man in Raqchi etliche runde Lagerhäuser, in denen die Inka-Zivilisation Lebensmittel hortete. Auf einem Podest, unter dem Luft zirkulierte lagerten Getreide und Gemüse, damit dieses nicht schimmelte, von der Decke hing Fleisch. In Raqchi wurden die Lagerhäuser wohl von den Inka selbst noch zerstört, um sie nicht in die Hände der Spanier fallen zu lassen, denn die Inka hatten beobachten müssen, dass ihre gut ausgebaute Infrastruktur mit Straßen und Lebensmittellagern zu ihrem eigenen Verhängnis wurde, da sie ihre Feinde versorgten. So wollten sie also lieber verbrannte Erde hinterlassen. In Raqchi findet man aber auch eine auf den Sonnenaufgang ausgerichtete Straße, die durch einen streng geordneten Adels- bzw. Verwaltungskomplex geht. Da Wichtigste und Auffälligste in Raqchi ist aber der Wiraqocha-Tempel. Wiraqocha ist in der Vorstellung der Andenvölker der Schöpfergott gewesen. Also gewissermaßen der Anfang alles Seins. Von dem zweischiffigen Tempel sind heute noch die Grundmauern , auch der Säulen erhalten sowie die mehrfach mit Türen und Fenstern durchbrochene Trennwand, welche die beiden Schiffe des Tempels separierte. Der untere Teil, bis in etwa auf Kopfhöhe, ist aus poliertem, ineinandergefügten Vulkangestein errichtet, der obere Teil aus Lehm, wobei dieser seit etwa zwanzig Jahren durch Dachkonstruktionen zumindest vor senkrechtem Regen geschützt wird. Ähnliches findet sich auch bei einigen der Adels- und Verwaltungsgebäude, auch hier sind die oberen Gebäudeteile aus Lehm. Der Lehm wurde gemischt mit Tier- und Menschenhaaren, Ichu-Gras und teilweise auch Knochen aus dem Küchenabfall. Warum der Lehm nun gut 600 Jahre hält, ist nicht abschließend geklärt, aber experimentalarchäologische Versuche haben ergeben, dass bestimmte Pflanzensäfte den Lehm offensichtlich "wasserfest" machen. Zudem verfügte die ganze, von einer Art Stadtmauer umgebene Anlage, noch über einen künstlichen See für die Sicherheit der Wasserversorgung und ein kleines, bis heute aktives Kanalnetz. Das moderne Raqchi befindet sich außerhalb der Inkasiedlung, selbst die Kirche ist nicht in oder auf den Wiraqochatempel gesetzt worden, wie man das sonst in Lateinamerika häufig sieht.

Unser nächster Stopp war Andahuaylillas. Die barocke Kirche dort gilt als "Sixtinische Kapelle der Anden". Wer aufmerksamen Blickes - und Manuel wusste unsere Blicke zu lenken - die Stufen zur Kirche von Andahuaylillas hinaufsteigt, wird erkennen, dass die Kirche auf einer Art Sockel mit trapezförmigen Nischen steht, Nischen, wie man sie überall bei Inkabauwerken, insbesondere aber bei Tempeln findet. Wir konnten also unter Manuels Anleitung erkennen, dass die Kirche von Andahuaylillas auf den Resten eines früheren Tempels errichtet war. Aber deswegen besichtigt man das heute von Jesuiten unterhaltene Gebäude nicht. Man besichtigt es wegen seiner Fresken. Die Gestaltung der Kirche war im 17. Jhdt. unter der Leitung des Franziskanerpaters Juan Pérez Bocanegra entstanden, der den Künstler Luis de Riaño dafür nach Andahuaylillas holte. Pérez Bocanegra selbst ist außerdem wichtig, weil er, der Franziskaner, sich mit den Jesuiten um den Weg der richtigen Evangelisierung der indigenen Bevölkerung stritt. Während die Jesuiten über lateinische bzw. spanische Worte christliches Vokabular in die indigenen Sprachen einbringen wollten, wollte Bocanegra Worte aus den indigenen Sprachen christlich umdeuten. Seine Schriften sind heute für die Historiker eine der wichtigsten Quellen über die regionale Geschichte des Raums Cuzco im 17. Jhdt.

Die Kirche selbst verfügt an ihrer Außenfassade über einen Balkon, der dazu gedient haben soll, dass die Bevölkerung, welche die Kirche nicht betreten durfte, an der Messe teilhaben konnte. Ein großes Fresko an der Rückwand der Kirche zeigte den dornigen Weg in den Himmel und den leichten Weg in die Hölle, eine Mahnung für die Menschen des 17. Jhdts.

Auch in dieser Kirche fanden wir wieder, wie wir das bereits aus Arequipa kannten, die Mischung andiner Kunstelemente mit christlicher Motivik vor.

Nun ging es weiter nach Cuzco, wo wir im Künstlerviertel San Blas unseren Schlapflatz fanden. Nur wenige von uns konnten sich noch dazu aufraffen, ins Pachapapa zu gehen, einem Restaurant in der Nähe unseres Hotels, welches Manuel uns empfohlen hatte.

Dienstag, 23.10.2018 – Der Nabel der Welt, das Rom der Anden

Cuzco, auch Cusco geschrieben, letzteres entspricht dem lateinamerikanischen Seseo, welcher Z (oder C vor E und I) als scharfes S ausspricht, entgegen der spanischen Norm Z und C vor E und I als Zwischenzahnlaut (englisches TH) auszusprechen, also Cuzco, bzw. im Quechua Qosqo heißt soviel wie Nabel. Und die Stadt war ja auch das Zentrum des Inkareiches, welches in so vielen Belangen dem antiken Rom ähnelt.

Manuels Aufgabe war heute, uns seine Geburts- und Heimatstadt zu zeigen. Zunächst gingen wird durch das Künstlerviertel San Blas und passierten den ehemaligen Bischofspalast, heute ein Kunstmuseum, der wiederum auf dem Herrscherpalast aufgesetzt war. Man kann bis heute gut erkennen, welche Mauern von den Inka errichtet wurden, denn die Inkamauern haben immer eine leichte Neigung von 3 bis 7°, die spanischen Mauern sind senkrecht errichtet. Zudem sind die spanischen Mauern gefugt, wohingegen die Inka die Steine so lange polierten - da sie kein Eisen hatten, arbeiteten sie mit härterem Stein, Wasser und Sand - bis sie sich perfekt ineinanderfügten. Ein besonderer Stein des Bischofs- bzw. Inkapalastes ist der Zwölfkantenstein.

Weiter ging es zur Plaza de Armas zum "Waffenplatz", an dem sich Jesuitenkirche und Kathedrale befinden, die Kathedrale besteht im Prinzip aus drei Kirchen, die wir aber jetzt nicht besuchen konnte. Manuel ging mit uns stattdessen in den Qoricancha-Tempel. Der Qoricancha-Tempel ('Goldhof') hieß in der Inka-Zeit Inticancha ('Sonnenhof'). Kurz nach der Conquista wurde das Gelände von den Dominikanern übernommen, die den Qoricancha-Tempel mit einem Renaissancekloster überbauten. Als 1950 ein Erdbeben Teile des Klosters zerstörte, wurde deutlich, dass von dem ursprünglichen Inka-Tempel mehr Bausubstanz erhalten war, als geglaubt, weshalb das Kloster heute ein Museum ist. In der Inkazeit soll der Garten des Tempels mit Pflanzen und Tieren aus Gold verziert gewesen sein, die Kronen seiner Umfassungsmauer mit Gold abgeschlossen und die Wände golden verziert gewesen sein. All dieses Gold wurde zur Auslösung des (vor)letzten Inkas (Inka ist eigentlich der Herrschertitel, nicht etwa ein ethnischer Name, auch wenn wir den Begriff heute so gebrauchen) aus spanischer Geiselhaft nach Cajamarca gebracht und dort eingeschmolzen. Manuel zeigte uns auch einen Stein, der zu vier Mauern und einem Türrahmen auf einmal gehörte. Dass das keine Begeisterungsstürme auslöste, enttäuschte ihn ein wenig, dabei war der Stein tatsächlich sehr fein gearbeitet.

Wir liefen nun erneut die Plaza de Armas an und jetzt konnten wir auch die Kathedrale betreten. Hier sahen wir u.a. Bilder vom Erdbeben von Cuzco von 1650 als auch von der Schutzpatronin der Kathedrale, der Almudaina-Jungfrau, der Schutzheiligen Madrids (al-Mudaina = Zitadelle, gemeint ist die Burg, die heute unter der Kathedrale von Madrid liegt). Manuel zeigte uns, wie peruanische Künstler die Araber gemalt hatten, mit Lamas anstatt mit Kamelen, die Madrid belagerten.

Am Bild vom Erdbeben zeigte er uns das unterschiedliche Verhalten der weißen und der indianischen Bevölkerung Cuzcos, die einen scharten sich um das Kreuz - ein Kreuz dessen echtes Pendent heute auf dem Hauptaltar steht und von cuzqueñer Familien monatlich neu bekleidet wird -, die anderen warfen sich auf den Boden, um Pachamama, die Erde, zu küssen.

Wie wir auch schon in Arequipa gesehen hatten, gab es auch hier in der Kathedrale ein Bild vom letzten Abendmahl mit andinen Zutaten, Kartoffeln, Mais und Meerschweinchen. Im Anschluss an den Kathedralbesuch hatten wir Freizeit, die einige mit dem Genuss von Tamales begannen. Tamales sind in Mais- oder Bananenblättern gegarter Maisbrei, wovon es eine süßliche und eine herzhafte Variante gibt. Hier im Hochland werden natürlich Maisblätter verwendet.Viele nutzten die Freizeit, um den Markt von Cuzco zu besuchen oder das Inkamuseum. Ich selbst stieg den Berg zum Sacsayhuamán hoch und besuchte weitere inkaische Anlagen oberhalb der Stadt.

Mittwoch, 24.10.2018 – Ins Heilige Tal

Manuel holte uns ab, um mit uns ins Heilige Tal zu fahren. Zunächst hielten wir aber bei der großen Christus-Figur, die über der Stadt steht. Von hier konnte man auf Cuzco herunterschauen und herüber zum Sacsayhuamán-Tempel, der durch ein Bachtal von der Christusfigur getrennt liegt. Die Christusfigur wurde 1944 von der arabisch-palästinensischen Gemeinde Cuzcos gestiftet, laut Manuel, weil die Muslime so in der katholischen Stadt ihre Akzeptanz stärken wollten. Da aber viele Araber und besonders Palästinenser Christen sind, kann ich mir vorstellen, dass hier eigentlich arabisch-palästinensische Christen federführend waren.

Weiter ging die Fahrt an Tempelanlagen und Festungen rund um Cuzco vorbei. Dann öffnete sich spektakulär hinter einigen steilen Felsklippen das fruchtbare Valle Sagrado, das Heilige Tal. Und hier begegneten wir auch dem Urubamba bzw. Vilcanota, den wir als Rinnsal am La Raya-Pass kennengelernt hatten.

Zunächst besuchten wir den Markt in Písaq. Der Markt von Písaq (oder auch Písac) ist berühmt als Bauernmarkt mit einer Tradition, die bis in die Inkazeit zurückreicht. Die Leute aus den Anden trafen hier aus Leute aus dem Regenwald und hin und wieder kamen auch Leute von der Küste hierher. Nun, dieser traditionelle Bauernmarkt findet Sonntags statt, in der Woche zehrt Písaq touristisch von seiner so alten Marktradition. Manuel zeigte uns eine Empanadabäckerei mit einem mehr als hundertjährigem Ofen und in einer Silberschmiede erklärte man uns die Bedeutung der verschiedenen Steine - wobei ich mir nicht immer ganz sicher war, ob hier nicht z.T. symbolische Bedeutung und esoterische Nutzversprechen durcheinandergingen - und wie man Silber von Imitat unterscheidet. Einer Händlerin auf dem Markt, die Naturfarben anbot, gelang es, ein Set von Farben an die Chemikerin der Gruppe zu veräußern.

In einem der Dörfer des Valle Sagrado aßen wir - bzw. ein Teil der Gruppe - Cuy. Ich denke, dass so ca. acht von dreizehn von dem Meerschweinchen probierten. Dazu gab es Kartoffel und Rocoto. Rocoto ist eine pikante Paprikasorte, die in Perú gefüllt gereicht wird. Die Meerschweinchen, die man in Perú serviert bekommt, sind größer als die, welche wir in Mitteleuropa als Haustiere halten. Ihnen wir der Bauch aufgeschnitten und sie so ausgenommen, dann wird der Bauch mit frischen Kräuter gefüllt und das Cuy am offenen Feuer gegrillt.

Anschließend fuhren wir in den Ort Urubamba, wo wir bei einer Familie ein leckeres Mittagessen bekamen. Salat, eine Quinoa-Suppe, diverse Hauptgänge und Nachtisch aus Baumtomate. Im Anschluss an das Essen durften wir uns ein wenig im Hof und Garten der Familie umtun, bevor wir nach Chinchero hochfuhren, das auf einer Hochebene über dem Valle Sagrado liegt. Hier besuchten wir zunächst eine Weberei, in der wir gezeigt bekamen, wie aus einer Wurzel eine Seife hergestellt wurde und Stoff gewebt, dann den Palast von Túpac Yupanqui, über dem sich eine Kolonialkirche erhebt, die der von Andahuaylillas, die wir zwei Tage zuvor besucht hatten, nicht unähnlich war. Mit dem Unterschied, dass die Kirche von Andahuaylillas frisch restauriert ist, die von Chinchero allerdings nicht. Von hier aus sahen wir dann auch noch einige verschneite Gipfel, die man unten aus dem Heiligen Tal nicht sehen kann. Die Schneegrenze liegt hier etwa bei 5000 m. Unten in Urubamba bezogen wir dann unser Hacienda-Hotel, wo manch einer auf seinem Zimmer einen Whirlpool vorfand. Andere beobachteten im Garten die Colibris.

Donnerstag, 25.10.2018 – Machu Picchu

Heute sollte - nach dem Überflug der Geoglyphen von Nazca und dem Besuch bei den Uros auf dem Titicaca-See ein weiterer der Höhepunkte der Reise folgen: Der Besuch von Perús wohl berühmtester Inka-Anlage, Machu Picchu. Wir wurden vom Hotel zum Bahnhof transferiert, denn nach Aguas Calientes kommt man nur mit dem Zug. Von Ollantaytambo aus startete der Zug, aus dem wir auch die Inka-Ruinen von Ollantaytambo sehen konnten. Immer entlang des Urubamba-Flusses wurde die Vegetation merklich dschungelhafter. In Aguas Calientes bestiegen wir dann den Bus hoch nach Machu Picchu, der uns die sich in engen Serpentinen hochwindende Straße hinaufbrachte. Zunächst mussten wir warten - was nicht schlecht war, da es regnete und dichte Regenwolken über Machu Picchu zogen. Wir zogen uns zurück in ein Café, unterhielten uns und beobachteten zum Teil auch die Leute, die aus der Ruinenstadt herauskamen. Endlich entschieden wir uns, die Ruinenstadt zu besuchen. Die ganze Gruppe war durch die Kontrollen, als der letzten Person aufging, dass ihre Eintrittskarte nicht mehr auffindbar war. Zum Glück stellte sich heraus, dass die Eintrittskarte im Regencape hängen geblieben war.

Nun liefen wir also auf die ersten Hütten zu und blickten hinunter auf einige Terrassen. Das berühmte Panorama von Machu Picchu musste woanders liegen. Wir wollten schon weiter gehen, da tauchte in etwa 150 m Entfernung ganz langsam ein Baum aus dem Nebel auf. Plötzlich rissen die Wolken auf und wir sahen, dass wir eigentlich längst vor dem Panorama der erst 1911 entdeckten Stadt standen. Naja, was heißt schon erst 1911 entdeckt? Als Hiram Bingham als erster fremder Besucher Machu Picchu erblickte, da hatten örtliche Bauern längst einige Orte in der Inka-Stadt für ihre Kartoffelfelder reaktiviert. Manuel erklärte uns auch den Aufbau der Terrassen. Die Inka hatten hier eine Umfassungsmauer errichtet, dann den ummauerte Bereich zunächst mit grobem Fels, dann mit kleineren Fels und schließlich mit Erde aufgefüllt, die sie regelmäßig mit Guano, welches sie von der Küste bekamen, düngten. Auf diese Weise hatten sie gleich auch eine Drainage und die Wurzeln ihrer Pflanzen faulten nicht. Weiter ging es einige Terrassen bergauf, bis zur Casa del Guardián. Von dort aus ging es wieder, an mit Begonia veitchii-bewachsenen Terrassenmauern vorbei zum "Toblerone-Blick", durch das Adels- und Verwaltungsviertel von Machu Picchu bis zum "Caos granítico", dem Granitchaos. In einem kleinen Garten wurden einige der Pflanzen kultiviert, die in Inkazeiten auf den Terassen unterhalb von Machu Picchu angebaut wurden. Wie Manuel uns erzählte, hatten bereits die Inka mit mal mehr, mal weniger Erfolg versucht, Pflanzen des Tieflandes an den Anbau in der Höhe zu gewöhnen. So wuchs in Machu Picchu z.B. ein Kokastrauch, wobei Koka eine Pflanze des Tieflandes ist, die aber im Ruf steht, die Höhenkrankheit zu mildern, also eigentlich im Hochland von Nöten ist. Vorbei am Tempel der drei Fenster und am Haupttempel, die beide wohl nie fertiggestellt wurden, stiegen wir hoch zur häufig fälschlich als "Sonnenuhr" bezeichneten Intihuatana. Das ist der Ort (huatana) an dem man die Sonne (inti) anbindet. Vorbei am Hauptplatz ging es bis zum Heiligen Fels, der angeblich die Form eines Meerschweinchens aufweisen soll. Es fiel uns schwer, das Cuy wiederzuerkennen. Durch das Handwerkerviertel kehrte wir zurück, vorbei am Tempel für Pachamama und dem Kondor.

Den Bus bei der Abfahrt nach Aguas Calientes teilten wir uns mit einem blinden Passagier aus der Familie der Wolfsartigen und einer Gruppe Jugendlicher, welche sehr interessiert an uns waren. In Aguas Calientes erfreuten wir uns an einem späten Mittagessen, danach hatten wir Freizeit und fuhren schließlich mit dem Zug nach Ollantaytambo zurück, wo uns ein Bus abholte, der uns in unser Hotel nach Cuzco, welches wir vorgestern verlassen hatte, brachte. Der Busfahrer hatte bereits unser Gepäck aus dem Hotel abgeholt und ersparte uns so den Umweg.

Freitag, 26.10.2018/Samstag, 27.10.2018 – Abschied von Perú

Am Morgen war noch Zeit für individuelle Spaziergänge in Cuzco, dann holte uns Manuel ab und brachte uns zum Flughafen von Cuzco. Dort verabschiedete er uns nach Lima. In Lima mussten wir aus dem nationalen Bereich des Flughafens in den internationalen Bereich wechseln. Dann ging es auch schon weiter nach Amsterdam und schließlich nach Berlin, wo wir uns voneinander verabschiedeten.

Europa

Europa

Asien

Asien

Orient

Orient

Nordamerika

Nordamerika

Südamerika

Südamerika

Afrika

Afrika

Ozeanien

Ozeanien