Quer durch die keltischen Länder

Reisebericht: 29.06. – 09.07.2025

Bericht von unserer Reise quer durch die "keltischen" Länder Schottland, Nordirland und Irland.

Ein Reisebericht von

Andreas Böcker

Sonntag, 29. Juni 2025: Von Dresden nach IJmuiden

Mit nur 14 - überpünktlichen - Gästen an Bord kamen wir von Busfahrer André ruhig gefahren gut voran und waren vor der Zeit in IJmuiden, wo wir unsere Übernachtungsfähre bestiegen. Nach einem reichhaltigen Abendessen verschwanden wir peu a peu in unseren Kabinen - der ein oder andere besuchte vielleicht noch die Bordbar, aber wir hatten alle eine kurze Nacht gehabt und suchten daher frühzeitig die Kabinen auf.

Die vier Flieger hatten einen entspannteren Start und waren bereits nachmittags in Edinburgh.

Ca. 820 km

Montag, 30. Juni 2025: Ankunft in England und Fahrt nach Edinburgh

Am Morgen war die englische Küste zunächst noch nicht in Sicht, als wir zum Frühstück kamen, aber nach dem Frühstück näherte sie sich zusehends. An der Backbordseite der Fähre tauchte kurz ein Seehund auf, schaute interessiert das Schiff an und taucht rücklings wieder ab.

Schließlich erreichten wir die Mündung des Tyne, konnten die Tynemouth Abbey und das Tynemouth Castle an der Nord-, das Römerlager Arbeia Romen Fort an der Südseite und eine Reihe alter Schoffdocks sehen, bis wir den Anleger in Newcastle erreichten.

Unser Bus war schnell runter von der Fähre, so dass wir keine langen Wartezeiten hatten und es ging in Richtung der blutgetränkten Borders, der jahrhundertelang umkämpften englisch-schottischen Grenze.

An Carter Bar machten wir einen ersten Stopp und hier gab es einen ersten Whisky (Laphroig, 10 Jahre, etwas torfig aber dank der langen Reifungszeit im Fass bereits mit einer gewissen Milde). Unser zweiter Stopp erfolgte in Jedburgh, nahe der Jedburgh Abbey. Dann mussten wir aber auch weiter nach Edinburgh, wo wir fast pünktlich zur Stadtführung mit Uschi starten konnten. Diese brachte gleich die vier Fluggäste mit. Uschi führte unseren Bus durch New Town und die Altstadt, zeigte uns Schottland teuerste Privatschule, Fette''s College.

Am Fuß der Burg entließ Uschi uns, damit wir die über der Stadt auf einem in der letzten Eisezeit freigelegten Basaltfelsen thronende Burg Edinburgh Castle besuchen konnten. Wir stiegen also zur Burg hoch, gingen über die Esplanade, wo schon die Tribünen für das Royal Military Tattoo im August fast fertig aufgebaut waren und betraten die Burganlage. Hier verteilten wir uns, einige schauten sich die Kronjuwelen an, andere die St. Margaret''s Chapel oder die alten Kerker für die Kriegsgefangenen z.B. aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

André hatte derweil mit dem Bus auf uns gewartet und fuhr uns nun ins Hotel, wo wir keine langen Formalitäten mehr zu erledigen hatten, da wir die Schlüssel praktischerweise schon vor der Stadtführung erhalten hatten.

Nach einer kurzen Erfrischungspause gingen wir gemeinsam zum Ghillie Dhu, einem Pub. Bis auf den Umstand, das zunächst zwei Tische etwas beengt saßen (hinterher war es "nur" noch einer), war es dort ganz nett.

Als wir mit dem Abendessen fertig waren, stellte sich die Frage, ob wir noch zum Calton Hill laufen und die Aussicht genießen wollten oder lieber zurück ins Hotel, aber die meisten waren noch müde von der Anreise, so, dass nur Antje und Ursula dorthin liefen und sich dann durch die Altstadt zurück zum Hotel schlugen. Die beiden erschienen mir am nächsten Morgen sehr zufrieden, das so gemacht zu haben.

180 km + Stadtrundfahrt

Dienstag, 1. Juli 2025: Schleusung in Falkirk, Stirling Castle und Inverness

Unser erster Programmpunkt für den heutigen Tag war das Falkirk Wheel, eine moderne Schleusenanlage, die in drei Minuten Narrow Boats (Schmalboote) um 28 Meter heben kann, wofür im 19. Jahrhundert fast ein ganzer Tag benötigt wurde. Die Schleusenanlage besitzt zwei Boote, die Antonine, benannt nach dem unmittelbar benachbarten Antoninuswall, der 140 unter Antoninus Pius errichtet wurde und bis 182 besetzt blieb, bis die Römer sich wieder hinter den Hadrianswall, den sie bereits um 120 gebaut hatten, zurückzogen, und die Archimede, benannt nach dem griechischen Mathematiker und Physiker Archimedes, der in Syrakus (Sizilien) die Römer ganz schön beschäfgtigt hielt und dann der Überlieferung zufolge von einem Legionär erschlagen wurde, der ihm durch seine mathematischen Zeichungen im Sand seines Hauses lief. Archimedes hatte nämlich das sogenannte archimedische Prinzip entdeckt, dass immer genauso viel Wasser von einem Körper verdrängt wird, wie dieser ins Wasser eindringt.

Wir setzten uns also in die Antonine und wurden geschleust, drehten eine Runde durch den Clyde and Firth Canal (naja, nicht ganz, wir hätten noch eine kleine Schleusentreppe von zwei Stufen überwinden müssen, durch die aber nur echte Narrow Boats passen und die Antonine und die Archimede sind etwa doppelt so breit, wie ein Narrow Boat), dabei erfuhren wir, wie viel Wasser jeweils in den beiden Tanks war und dass diese immer gleich schwer sein müssten (und wären), wodurch das Verfahren nicht nur schnell, sondern auch energiesparend sei.

Anschließend begaben wir uns am Schlachtfeld von Bannockburn (1314) - wir sahen von der Autobahn die dort wehende Flagge - vorbei nach Stirling, wo wir Stirling Castle besichtigten, eine Burg, die mindestens 14 Mal zwischen Engländern und Schotten die Besitzer wechselte, die berühmtesten Male nach der Schlacht von Stirling Bridge 1297 und der von Bannockburn 1314. Stirling Castle hat gewisse Ähnlichkeiten mit Edinburgh Castle, da beide Burgen auf Basaltfelsen liegen, an denen während der letzten ein Gletscher vorbeigeflossen ist, der alles wenger harte Material mit sich gerissen hat und den nackten Basalt (eigentlich die erstarrte Magma, die nicht mehr zum Ausbruch gekommen ist) zurückgelassen hat. Im "Windschatten" des Gletschers hat sich jeweils eine Art Rampe erhalten. Das heutige Bild von Stirling Castle wird vor allem durch Bauten aus dem 15./16. und 18. Jhdt, geprägt.

Wir setzten die Fahrt weiter gen Inverness fort, vorbei durch die Cairngorm Mountains, kamen an Dalwhinnie, der höchstgelegenen schottischen Distillery vorbei, kurze Zeit später an Tomatin, einer der ältesten Destillerien, die seit dem 16. Jhdt. (unlizensiert natürlich) in Betrieb sein soll und erreichten schließlich Inverness (Inbhir Ness ''Mündung des Ness''). Nach dem Bezug unseres Hotels mit einer eigenen Bierbrauerei und Distillery konnte sich ein Großteil der Gruppe für einen Spaziergang entlang des Ness, der direkt an unserem Hotel vorbeiführte, erwärmen. Wir besichtigtigten (von außen) die St. Andrews Cathedral aus dem 19. Jhdt. und sahen das aus rotem Sandstein errichtete Inverness Castle, das im 19. Jhdt. an der Stelle früherer Befestigungen errichtet wurde. Anschließend gab es Abendessen.

298 km

Mittwoch, 2. Juli 2025: Schottland in Schottland

Was stellt man sich unter Schottland vor? Die meisten wohl die Highlands und ihre männlichen Bewohner mit strammen Beinen, die unter einem Schottenro... äh... Kilt hervorluken. Die Highlands mit ihren durch Gletscher geformten U-förmigen Tälern, in denen oft Seen das letzte Relikt der Gletscher bilden. Und natürlich der berühmteste (und vom Volumen her größte) der schottischen Seen: Loch Ness, mit seinem berühmten Ungeheuer Nessie (wissenschaftlicher Name: Nessiteras Rhombopteryx).

Nun, wir waren ja schon an der Mündung des Ness (Inbhir Ness > Inverness), da konnte es doch zu Loch Ness nicht mehr so weit sein, oder? Richtig! Und so fuhren wir in Richtung des Loch Ness, wo wir am Urquhart Castle (Sprich: Örkat Kasl) einen Besuch eingeplant hatten. Wir waren früh da, so dass wir die Anlage anfänglich noch mit wenigen Besuchern erleben konnten. Und ich bin mir sicher, dass einge Nessie oder doch zimindest Nessies Kielwelle auch gesehen haben.

Zwar ist Loch Ness weder der See mit der größten Wasseroberfläche auf der britsichen Halbinsel (das ist Loch Lomond), sondern nur der zweitgrößte. Es ist auch nicht der tiefste (Loch Morar), sondern nur der zweittiefste (absolute Tiefe). Loch Ness ist auch nicht der längste See auf der britischen Hauptinsel (Loch Awe), sondern nur der - drei Mal dürft ihr raten - der zweitlängste. Aber, weil Loch Ness der See mit der zweitgrößten Wasseroberfläche und der zweittiefste See (absolut) ist, durch seinen Badewannenform aber der durchschnittlich tiefste See ist, ist Loch Ness der größte Wasserkörper auf der britischen Hauptinsel. Und somit ist Loch Ness auch der perfekte Lebensraum für das Urzeitmonster, das erstmals historisch dokumetiert ist, als der Heilige Columban ins Piktenland zog, um die Pikten zu christianisieren. Columban war nicht unbeteiligt an einem Kriegsausbruch in Irland gewesen, bei dem viele Iren ums Leben kamen und er fühlte sich verpflichtet, so viele Menschen zum christlichen Glauben zu bekehren, wie durch seine jugendliche Unvorsicht ums Leben gekommen waren. Coulmban verbannte das Monster dann in die Tiefen des Flusses und es tauchte bis 1934 nicht wieder auf.

Auf dem weiteren Weg durch das Great Glen hielten wir noch an der Invermoriston Bridge, die sich romantisch über den Moriston spannt, kurz bevor dieser in den Loch Ness fließt.

Wir beendeten unseren Besuch des Great Glen, des großen Tals an den Banavie Locks, der größten Schleusentreppe, die man auch Neptun''s Staircase (Neptuns Treppenhaus) nennt, folgten dann Loch Linnhe bis ins Glencoe, des schönsten Tals der Highlands mit seiner traurigen Geschichte vom Massaker an den jakobitisch gesinnten McDonalds of Glencoe. Bis heute darf man im Tal angeblich nicht zugeben, dass man vom Clan Campbell of Glenlyon ist. Das Massaker, das an und für sich nicht besonders herausragend in der an Massakern reichen schottischen Geschichte ist, war schon damals, 1692 ein politischer Skandal, da hier ein königlicher Befehl ein Exempel zu statutieren, entsprechend offen formuliert war, dass er auch die Möglichkeit des Mordes nicht ausschloss und zudem waren die Campbells zwei Wochen bei den MacDonalds einquartiert gewesen, bevor sie zuschlugen, was einen eklatanten Bruch des Gastrechts darstellte. und so reden wir auch noch über 300 Jahre später von diesem Massaker, bei dem ca. 30 MacDonalds direkt ermordet wurden und weitere bei der überhasteteten Flucht in das verschneite Gebirge (teilweise im Nachthemd) ums Leben kamen. Heute könnte das Tal ein friedlicher Ort sein, wäre es nicht aufgrund dieses historischen Eriegnisses so berühmt und würde nicht einer der wichtigsten Verkehrswege der Highlands hier hindurch führen. Gleichwohl die Touristen sich friedlich verhalten, sind sie - sind wir - natürlich viele.

Unser Weg führte uns weiter durch Rannoch Moor, eine Hochmoorlandschaft, die direkt südlich an Glencoe anschließt, bis nach Tyndrum, dem Paarhundertseelen-Dorf mit zwei Bahnhöfen. Läuft man von dem einem zu dem anderen Bahnhof, benötigt man etwa zehn Minuten, mit dem Zug wenigstens anderthalb Stunden (mit Wartezeit). Das liegt daran, dass es sich um zwei verschiedene Trassen handelt, die jeweils an der anderen Seite des Tals entlang führen.

Von Tyndrum war es nicht mehr weit bis zum Kilchurn Castle, einem frühneuzeitlichen Towerhouse, das in demselben Sturm beschädigt wurde, der die von Fontane beklagte Brücke über den Firth of Tay zusammenstürzen ließ und das schottische Eisenbahnprojekt auf Jahre aussetzte. Hier stiegen wir aus, liefen aber nur ein Stück, bis die Burg in Sichtweite kam.

In Oban war unser Hotel direkt am Wasser gelegen und lud zu Spaziergängen ein, die einige auch vor und nach dem Abendessen machten. So erlebten einige in der "Innenstadt" ein Konzert von einer Highland-Schülerband, alle im Tartan ihrer Region oder Schule gekleidet, mit Dudelsack und Trommeln, Tschingarassa Bumm. Wer es hoch bis zu McCaig''s Tower, einem gotisch angehauchten, an Kollosseums in Rom erinnernden Bau schaffte, hatte von dort bei gutem Wetter einen Blick über den Hafen und die druch eine Insel angeschirmte Bucht von Oban.

312 km

Donnerstag, 3. Juli 2025: Durch das Königreich Dalriata/Dalriada nach Inveraray und Glasgow

Geplant war ein Spaziergang durch Oban.... Aber es regnete. Sagen wir es nieselte. Und auch nur kurz. Aber das konnte man ja nicht wissen. Also entschieden sich nur sechs Gäste und ein Reiseleiter zum Dunollie Castle zu laufen, der Rest wollte lieber in der Stadt bleiben (aber nicht hoch zu McCaig''s Tower hoch). So liefen sieben Gestalten zunächst durch den Regen in Richtung Dunollie Castle, und zwölf Gestalten liefen in die entgegengesetzte Richtung. Zum verabredeten Zeitpunkt ware alle am Bus und wir fuhren in Richtung des Glen Kilmartin. Im Glen Kilmartin kommen in dichter Folge eine Bischofsburg aus der Renaissance (Carnassierie Castle) und bronzezeitliche Ganggräber zwischen Kalendersetzungen, die wohl Mondkalender darstellen sollen. An einer solchen stiegen wir wieder aus - wieder mal im Nieselregen.

Als wir unsere Reise fortsetzen fuhren wir auch bald Am Dunadd Fort vorbei, einer frühmittelalterlichen Hügelburg, die zwar unscheinbar wirkt, aber wichtig für die Geschichte Schottlands, denn sie war das Zentrum des Königreichs Dalriada oder Dalriata, das sich über beide Seiten der irischen See erstreckte. Irische Skoten hatten das westliche Kaledonien erobert. Hier, in Dunadd gibt es das archäologische Zeugnis dafür, was wir über die Könige von Tara in Irland aus frühmittelalterlichen Quellen wissen: eine Fußspur von der Größe 42. Während seiner Krönung musste der König nach altem irischen Zeremoniell seinen Fuß in diese Spur setzen, um damit seinen Anspruch auf das Land symbolisch zu unterstreichen. Später, als die ursprünglich irischen Skoten dann weiter nach Osten vorstießen und schließlich auch das Land der Pikten eroberten, wurden Kennth MacAlpin König der Skoten und Pikten. Angeblich seit ihm wurde das Körnungszeremoniell dann auf dem Moot Hill bei Scone vollzogen mit dem sogenannten Scone of Scone, der Jahrhunderte später, 1296 von Edward I., dem Schottenhammer (Hammer of The Scots) nach London verbracht wurde und mit einer kurzen Unterbrechung 1952 von 1296 bis 1996 in Westminster Abbey in London war. Nach 1996 war er in Edinburgh Castle mit den schottischen Kronjuwelen, mittlerweile hat er sein eigenes Museum in Perth.

Unser nächster Stopp war aber in Inveraray. Inveraray ist eine Planstadt aus dem 18. Jhdt. Der Laird wollte seine Pächter nicht mehr rund um seine Burg sehen und ließ kurzerhand Burg und Dorf abreißen. Anstelle der Burg setzte er das heute so bekannte von Gärten umgebene Schloss, das Dorf auußer Sichtweite, die Kirche mit zwei Räumen, einen für die englischsprachigen Bewohner von Inveraray, die anderen für die damals gälischsprachigen Bewohner von Glenaray. (Inveraray - Mündung des Aray, Glenaray - Tal des Aray). Wir hatten hier Zeit für ein wenig Muße und für eine rein äußerliche Schlossbesichtigung. Zwei schafften es sogar bis ins Gefängnis. Natürlich ins historische.

Nun ging es weiter in Richtung Glasgow, vorbei an "Rest and be thankful - raste und sei dankbar", wo wir nicht ausstiegen, weil es regnete und auch vorbei am Loch Lomond, dem größten der schottischen Seen - wenn man die reine Wasseroberfläche nimmt - nach Glasgow, wo unser Hotel direkt am Kelvingrove Park lag, in Sichtweite der alten Universität. Direkt um die Ecke fanden wir den Islay Inn ("Eila Inn"), wo unser Abendessen für uns bereitet wurde.

199 km

Freitag, 4. Juli 2025: Was hat der Highlander unterm Rock? Abschied von Schottland, hallo grüne Insel

Am Morgen setzte uns André am Busbahnhof von Glasgow ab, von hier wollten wir durch die Innenstadt zur Kathedrale laufen. Dabei kamen wir auch am Wellington vorbei, der wieder eine seiner Pilonen auf dem Kopf trug. Diesmal war es eine ganz normale weiß-orange gestreifte Pilone. Oft aber haben diese politische Botschaften aufgemalt, wie etwa zur Zeit des Brexit die europäische Fahne (bei ihrem Referendum 2014 hatten die Schotten vorwiegend deswegen gegen die Löslösung vom Königreich gestimmt, weil sie damit aus der EU geflogen wären, 2016 beim Brexit-Referendum stimmten die Schotten mehrheitlich gegen den Brexit. Aber wie das so ist: die etwa 6 Millionen Schotten stellen bei knapp 70 Millionen Einwohnern des Königreichs zwar ein Drittel der Fläche zur Verfügung, aber nicht einmal ein Elftel der Gesambevölkerung.

Unter Wellington sind verschiedene Bronzeplatten mit Szenen aus den napoleonischen Kriegen angebracht, auf einer sieht man, wie ein Highlander offensichtlich nach dem Kriegsdienst endlich nach Hause kommt: Was hat er unter seinem Rock? Das Denkmal wurde umschwärmt und insbesondere die Damen taten sich dabei hervor zu schauen, was der Highlander denn unter dem Rock hätte. Es war ... T-r-o-m-m-e-l-w-i-r-b-e-l .... Tusch! - ein Hund.

Wir liefen weiter zum St. Georges Square, dem Zentrum der Stadt Glasgow - der aber war gerade umzäunt und die Statuen waren abgebaut - ihre Sockel waren noch da. Der Platz soll an den Klimawandel angepasst und stärker begrünt werden. Passt zum Namen der Stadt Glasgow: Geliebter grüner Ort.

Sanft stieg der Weg zur Kathedrale nun an. John Knox schaut von Säule auf dem Friedhof streng herüber. Hier war Gelegenheit das Stadtwappen von Glasgow kurz zu erklären, das in Bezug zum Stadtpatron von Glasgow steht, St. Kentigern oder auch Mungo, wie er liebevoll genannt wird.

Als Novize soll Kentigern ein von einem anderen Novizen getötetes Rotkehlchen wieder zum Leben erweckt haben. Ein anderes Mal sollte Kentigern Nachtwache halten, und dafür sorgen, dass das Feuer nicht ausginge. Natürlich schlief er ein und das Feuer erlosch, aber ihm gelang es mit frischen Haseltrieben das Feuer wieder zu entfachen. Sein zweites Wunder. Kentigerns drittes Wunder, das im Stadtwappen von Glasgwo verewigt ist, hängt mit einem König und seiner Königin zusammen. Der König wollte seine Frau loswerden und bezichtigte sie des Ehebruchs. Einen Ring von ihr hatte er gestohlen und in den Clyde geworfen. Nun wollte er den Ring von seiner Frau sehen und bezichtigte sie, den Ring ihrem Liebhaber gegeben zu haben. Die Königin, die um ihr Leben fürchtete, ging zu Kentigern, der mittlerweile Bischof von Glasgow war. Der schickte einen seiner Mönche an den Clyde, er solle einen Fisch fangen und ihm bringen. So geschah es und Kentigern begann den Fisch auszunehmen, in dessen Magen sich der Ring der Königin fand, die diesen nun dem König präsentieren konnte. Und so besteht das Wappen von Glasgow aus einen Bischofsstab, einem Rotkehlchen, den Haselzweigen und dem Fisch mit dem Ring - nicht im Magen, da sieht man ihn so schlecht - im Maul.

Gegenüber der Kathedrale stand schon André mit seinem Bus - "ein Wunder" witzelte jemand, nachdem ich eben von den Wundern des Kentigern erzählt hatte - und so ging es weiter Richtung Süden nach Cairnryan, wo uns die Fähre nach Belfast abholen sollte. Aber als wir ankamen, wurde uns schon angekündigt, dass die Fähre eine Stunde Verspätung haben würde. Und genau so war es auch: Mit ziemlich genau einer Stunde Verspätung ging die Fähre nach Belfast ab. Faszinierend, wie die dortigen Einweiser die verschiedenen Fahrzeugschlangen über die verschiedenen Zugänge auf die Fähre dirgierten.

In Belfast drehten wir dann dank der Einbahnstraßen eine kleine Ehrenrunde und bewunderten den turmartigen Scheiterhaufen für das Bonfire, der neben unserem Hotel aus Europaletten und anderem (u.a. Autoreifen!) errichtet wurde. Die Protestanten feiern am 12. Juli den Oraniertag, in Nordirland ein gesetzlicher Feiertag, der den Sieg der Protestanten unter Wilhelm von Oranien gegen seinen Schwiegervater, den katholischen James II. feiert. Früher kam es hierbei regelmäßig zu Zusammenstößen zwischen Katholiken und Protestanten, vor allem dort wo die Oraniermärsche durch katholische Viertel gingen. Den Grund für die Errichtung des Paletten-Turms erfuhren wir aber erst am nächsten Tag durch Petra.

128 km in Schottland + ca. 10 km in Belfast

Samstag, 5. Juli 2025: Belfast – Stadt der Werften

1913 sank die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt, das schlimmste Unglück der zivilen Schiffahrt, durch regelmäßige Verfilmungen auch über hundert Jahre später noch unvergessen. Das Schiff startete zwar in Southhampton zu seiner Unglückfahrt, war aber zunächst hier, in Belfast in der Werft Harland & Wolff gebaut worden. Hier auf den Gelände der Werft steht das Museum zur Titanic, in dem Belfast zur Zeit um 1900 vorgestellt wird, dann der Bau der Schiffe der Olympic-Klasse und schließlich die Fahrt der Titanic und eine Auswahl von Passagieren. Dabei geht das Museum durchaus kritisch damit um, dass es mehr über die Passagiere der ersten Klasse sagen kann, als über die der zweiten und dritten Klasse: Aber so war es 1913 auch schon...

Ach ja.... André hatte schon eingeparkt auf dem Parkplatz für Coaches (Reisebusse) und wir waren alle ausgestiegen, da kam der Parkplatzwächter, befahl uns alle zurück in den Bus, André musste uns 20 Meter nach vorne fahren, dort durften wir dann aussteigen.

Nächste Station war dann die Titanic Distillery. Diese befindet sich auch auf dem ehemaligen Gelände von Harland & Wolff, im ehemaligen Pumpenhaus, und Johnny wies uns darauf hin, dass die Pumpen immer noch im Haus sind und theoretisch sofort angeworfen werden könnten, um das benachbarte Dock zu be- oder entwässern. Nur das Dach sei neu und natürlich die drei Brennkolben. Selbst der auf Schienen geführte Kran über unseren Köpfen war derselbe, wie der, der 1911 die Pumpen an ihre Positionen bugsierte und während der Umbauten der Distillery 2021 bis 2023 dabei half, die Pot Stills, die Wash Still und die beiden - für irische Distilleries üblich - Spirit Stills zu installieren.

An der Wand steht in Abwandlung von Churchills "Blood, Schweat and Tears - Blut, Schweiß und Tränen", "Blood, Sweat and Years - Blut, Schweiß und Jahre":

Die Schotten lästern über die Iren, diese wüssten nicht zu destillieren, und deshalb müssten sie drei anstatt nur zwei Mal destillieren, aber der irische Whisky ist durch diese dreifache Destillation milder.

Zunächst wird im Maischbottich aus gedarrter gekeimter Gerste (engl. Barley) und heißem Wasser eine zuckerhaltige Flüssigkeit hergestellt, die Wort (engl. für Würze). Dieser wird Hefe (Yeast) hinzugesetzt, welche den Zucker in Alkohol umwandeln, das Produkt daraus ist eine Art Starkbier (Wash). Dieses kommt in die Wash Still genannte Brennblase und wird erhitzt. Da Alkohol einen niedrigen Siedepunkt als Wasser hat, wird hier schon der Alkohol vom Wasser getrennt. Der Alkoholdampf steigt auf und wird in einem Kupferrohr (alles besteht aus Kupfer, da Kupfer gut Wärme leitet UND Kupfer mit Schwefelverbindungen reagiert, so dem Brand üble Gerüche entzieht) kondensiert (hier wird auch mit kaltem Wasser in Rohren gearbeitet, das das Rohr und die Dämpfe runtergekühlt). Das Kondensat kommt von hier aus in die erste Spirit Still, ein Brennkolben, der kleiner ist, als die Wash Still, da hier natürlich viel weniger Flüssigkeit hineinkommt. Beim Brennvorgang werden Head (Kopf), Heart (Herz) und Tail (Schweif) getrennt; das Heart ist der Teil des Brandes, den der Destillateur haben will, Head und Tail ist nicht verwendbar (und macht im Zweifel blind) und wird erneut in den Destillationsprozess gegeben.

Damit ein Whisky sich nennen darf, muss er allerdings noch drei Jahre und einen Tag in einem Eichenholzfaß gelagert haben. Das sind traditionell Fäßer von Port oder Sherry, aber es gehen auch Fässer von anderen Weinen, Rum, oder Bourbon. Da es immer schwieriger wird, an Holzfässer zu kommen, wird immer stärker auf Bourbon gesetzt. Bourbon ist ein amerikanischer Whisky, der anders als Scotch oder Irish Whisky auf Maisbasis hergestellt wird. Aufgrund der amerikanischen Gesetzgebung muss Bourbon in neuen Fässern lagern und die Fässer dürfen nicht wiederverwendet werden. Also müssen Bourbonhersteller ihre Fässer nach jedem Entleeren loswerden, wohingegen die schottischen und irischen Produzenten kaum noch Weinfässer bekommen. Logische Folge: Es werden immer mehr Bourbonfässer und immer weniger Weinfässer.

Für den Geschmack und die Farbe spielt das natürlich eine Rolle, ob das Fass aus amerikanischer Eiche oder europäischer Eiche hergestellt ist und ob vorher Bourbon, Wein oder Rum darin gelagert war.

Aber warum überhaupt eine neue Distillery in Belfast? In Belfast gab es vor 100 Jahren noch über 30 Destillerien. Diese waren auf den Export von Whisky spezialisiert und der wichtigste Abnehmer waren die USA. Dann kam die Prohibition und Alkohol durfte nicht mehr importiert werden. Klar wurde Alkohol geschmuggelt, die Prohibition machte die Mafia reich, aber für irischen Whisky war es tatsächlich schwierig geworden. Und bis die Prohibition wieder aufgehoben wurde, waren in Belfast fast alle Distiller pleite gegangen. Der letzte machte in den 1940ern die Tore zu, als die Prohibition eigentlich schon wieder aufgehoben war.

Ende der 1990er hatte ein Belfaster Linienbusfahrer Peter Lavery 10,2 Millionen Pfund in der Lotterie gewonnen, er legte sein Geld clever an, wurde Geschäftsmann und Förderer der Stadt Belfast, engagierte sich für arme Kinder, finanzierte eine Organisation, die sich um Herzinfarktpatienten kümmert (Laverys Vater war infolge eine Infarkts verstorben) und engagiert sich in Kultur und Tourismus, immer mit dem Ziel, nachhaltig Arbeitsplätze in Belfast zu schaffen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Titanic Distillery gegründet, die 40 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen sollte, das unter Denkmalschutz stehende Pumpenhaus erhalten sollte und die verloren gegangene Belfaster Whisky-Tradition wiederbeleben sollte.

Wir waren - nach den Fässern - schon am Ende unserer Tour angelangt und sollten nun einen Titanic Destillers Whisky trinken. MOOOOO-ment!!! Wir hatten aufgepasst! Wie kann das denn sein? Ein Whisky muss mindestens drei Jahre im Fass lagern, die Distillery hat erst im Sommer 2023 ihren Betrieb aufgenommen, wir haben Frühsommer 2025, macht nach Adam Riese nicht einmal zwei Jahre und einen Tag! Johnny lächelt: Er hat uns einen Blended Whisky mitgebracht, also einen verschnittenen Whisky, der natürlich nicht aus der eigenen Distillery stammt, aber von den Titanic Distillers entwickelt wurde, also so schmeckt, wie die Destilleure dieser Destille meinen, dass ein Whisky schmecken soll. Außerdem bekommen wir einen Premium Irish Wodka, der nicht aus Kartoffeln, sondern aus Zuckerrüben gebrannt ist und entsprechend süßlich ist. Johnny erklärt: Whisky braucht drei Jahre, um im Fass zu reifen. Mindestens. Aber die Destille muss - theroretisch wenigstens, denn Lavery steht ja dahinter - sofort Gewinn abwerfen. Wodka und Gin kann man heute herstellen, morgen in Flaschen abfüllen und übermorgen verkaufen. Und nicht nur das: Mit gutem Wodka und Gin wollen sich die Titanic Destillers einen Namen machen, Wodka und Gin dienen also auch dazu, Marketing für den Whisky zu machen, dessen erste Charge theoretisch im kommenden Sommer in Flaschen abgefüllt werden kann. Die Lagerräume allerdings sind nicht in Belfast, sondern außerhalb. Nur dann, wenn der Whisky auch wirklich in Irland fassgereift ist, darf er sich Irish Whisky nennen.

Jetzt ist Petras Auftritt. Petra und ich hatten am Vorabend verienbart, dass sie uns an der Distillery abholt, sie wartet schon auf uns, fährt mit uns durch das Hafengebiet und muss es irgendwie hinbekommen, (nord)irische Geschichte im Schnelldurchlauf zu erzählen. Aber sie ist darin geübt. Zunächst geht es durch die ehemaligen Werften in Richtung des Parlaments, dann quer durch die Stadt mit Briefkästen, die kreative Häkeleien als Hauben haben in Richtung der protestantischen und katholischen Viertel und der Friedensmauer, welche sie umgibt. Bzw. eigentlich umgibt die Mauer nicht die ganzen Viertel, kann umgangen werden, sie dient vor allem dazu, dass es keine gegenseitigen Angriffe dort gibt, wo Protestanten und Katholiken direkt aufeinander stoßen. Wobei Petra natürlich auch erklärt, dass man es nicht mit religiösen Fanatikern zu tun hat, es kein im echten Sinne konfessioneller Konflikt ist, sondern eher ein ethnischer Konflikt zwischen Iren und Engländern und Schotten, die hier zur Zeit der Plantations angesiedelt wurden. Zu derselben Zeit, wo die Briten in Amerika Siedler ansiedelten, siedelten sie auch in Irland Siedler an. Es war dieselbe Ideologie, Iren und schottische Highlander wurden von den Briten wie Indianer als Halbwilde angesehen und entsprechend behandelt. Der irische Adel wurde entmachtet und Engländer und Schotten (keine Highlander) übernahmen die Macht, sei es politisch, sie es wirtschaftlich, Iren wurde eine gute Schulbildung verwehrt, Katholiken durften teilweise gar nicht zur Schule gehen. Auch hier eine Wurzel des Konflikts. Als Belfast dann in der Industrialisierung aufstieg, kamen schottische und englische Arbeiter nach Belfast (gleichzeitig gingen irische Arbeiter ins aufstrebende Glasgow in Schottland). Dementsprechend kam es zu Konflikten.

Aber, das lernten wir drei Tage später in Dublin, auch Protestanten kämpften auf der Seite der Iren, weshalb die Flagge der irischen Republik angelehnt an die französische Trikolore (in frz. Diensten kämpften viele Exiliren, die nach Frankreich gegangen waren, um dort eine Schule zu besuchen) das Grün für die grüne Insel, weiß als Farbe des Friedens und orange als Farbe für die Protestanten in sich tragen soll, zur Erinnerung daran, dass Protestanten immer wieder Partei für die irische Sache genommen hatten.

Wir waren inzwischen an der Friedensmauer, am Lanark Gate, wo die International Wall, die internationale Mauer steht. Hier werden auch aktuelle internationale Konflikte aufgegriffen und irisch gespiegelt. Auf der katholischen Seite der Mauer wurde die irisch-palästinensische Solidarität thematisiert, Iren und Palästinenser gleichgesetzt. Auf der protestantischen Seite hingegen die Verbindung zwischen Israel und den nordirische Unionisten thematiert. In beiden Lagern, so Petra, spiegelt sich eigentlich der Wunsch nach Frieden. Während die katholischen Iren sich unterdrückt wie die Palästinenser fühlten, fühlten sich die Protestanten von allen Seiten bedroht wie die Israelis. Sie lebten doch nun schon seit 400 Jahren hier und wollten doch bloß in Frieden leben und arbeiten können.

Wir fuhren noch eben ums Rathaus, wo wir auch ausstiegen und dann begleitete Petra uns noch zum Hotel, nicht ohne zu erklären, wie die Gäste zum bekannten Pub "The Crown" kämen. Es heißt, dass die Besitzerin eine Anhängerin der Monarchie war und ihn deshalb "The Crown" nennen wollte. Ihr Mann, ein Antimonarchist, soll gesagt haben, er sei damit nur dann einverstanden, wenn die namensgebende Krone auf der Türschwelle angebracht würde.

Ca. 35 km

Sonntag, 6. Juli 2025 – Die Sage von Fionn MacCumhail

Fionn MacCumhail ("Finn McCool") war ein Riese, der vor langer Zeit in Antrim lebte. Gleichzeitig lebte in Schottland der Riese Benandonner. Von der Antrim Coast aus kann man Schottland sehen. Benandonner rief also aus Schottland nach Irland herüber: "Fionn, du kleiner Giftzwerg, komm doch herüber, wenn du dich für einen echten Riesen hältst, ich reiße dich in Stücke!"

Riesen sind leicht aufzubringen, so auch Fionn, der nun Felsen aus den Bergen riss, sie zu Säulen formte und diese in den Meeresboden rammte, um einen Dammweg von Irland nach Schottland zu errichten.

Als er damit fertig und in Schottland angekommen war, war er ganz schön erschöpft und sah, dass Benandonner sich näherte. Der war doch mächtiger und grimmiger, als Fionn gedacht hatte und er rannte in offener Panik flink nach Hause, in sein Haus und rief seiner Frau Oonagh ("Una") zu: "Benandonner ist hinter mir her, tu was, versteck mich, lass dir was einfallen."

Oonagh lächelte, setzt ihrem Mann ein Rüschenhäubchen auf und steckte ihm einen Schnuller in den Mund. "Und jetzt leg dich ins Bett, Fionn." Derweil backte sie einen Kuchen und backte in diesen Kuchen eine schwere gusseiserne Bratpfanne ein. Allmählich näherte sich Benandonner und klopfte an die Tür. "Ich suche Fionn." "Ach komm doch herein, mein Mann ist nicht da, aber ich habe gerade einen Kuchen gebacken. Und schau dir doch unser Kind an, Fionns Sohn, der schläft friedlich in seinem Bettchen." Benandonner war schwer beeidruckt von dem "Baby", das an seinem Daumen nuckelte und machte sich Gedanken darüber, wie groß dann denn wohl der Vater sein müsse und als er sich dann am Kuchen auch noch den Zahn ausbiss, war er so schwer erschrocken, dass er nach Hause rannte und dabei den von Fionn errichteten Dammweg zerstörte, damit dieser ihn nicht würde verfolgen können. So blieben nur wenige Bestandteile davon erhalten, nämlich ein kleines Stück in Antrim und die sturmumtoste Insel Staffa (Fingall''s Cave). Die 40.000 in Antrim verliebenen Steinsäulen des Giant''s Causeway waren unser Hauptziel heute.

Zunächst verließen wir Belfast, fuhren an Carrickfergus, dem Felsen des Fergus vorbei, eines der Könige von Dalriada der hier ums leben gekommen sein soll. Der Felsen, der von drei Seiten vom Meer unspült ist, verfügt über eine 30 Meter tiefe Süßwasserquelle und eigenete sich daher für die normannischen Eroberer besonders gut dafür, eine Burg auf ihm zu errichten. Wir fuhren wieter entlang der Küste und landeten am Hafen von Cairnlough. Ich hatte am Vortag unbedacht über Games of Thrones (GoT) gelästert (das teilweise in Belfast in den Titanic Studius gedreht worden war) und erfuhr nun von einer der drei Sylvias, die sich als GoT-Fan outete, dass im Hafen von Cairnlough eine bekannte Szene aus der Serie gedreht worden war.

Da allmählich immer mehr Busse in Cairnlough ankamen, die vermutlich alle unser Ziel hatten: Den Giant''s Causway, hieß es für uns aber: Weiter nach Norden! Und dann kamen wir am Giant''s Causeway an und waren zu früh da. Wir wurden nicht auf den Parkplatz gelassen und gebeten, "in einer halben Stunde" wiederzukommen. Was tun? Nach Bushmills fahren? Zu wenig Zeit. Da könnte man gleich, wenn man dort angekommen wäre, wieder umkehren. Also stellten wir uns an den Straßenrand und warteten unsere Zeit ab. Dann ging''s auf den Parkplatz, wir wurden in Empfang genommen und bekamen Eintrittskarten und Audioguides ausgehändigt. Zum Giant''s Causeway kommt man auch ohne EIntrittskarte, nicht aber ins Besucherzentrum.

Wir verteilten uns. Einige liefen unten herum zum Causeway, andere obenherum und wieder andere nahmen den örtlichen Shuttle-Service in Anspruch. Fionns Misthaufen waren ebenso zu sehen, wie sein verlorener Stiefel (eine ganz wunderbare Sitzgelegenheit), als er vor Benandonner weggelaufen war, oder die Orgel, die er für seinen Sohne gebaut hatte und die man nur am Morgen des Ersten Weihnachtstages früh um sechs spielen hören kann.

Nun..., wie kommen die 40.000 Säulen die den Causeway bilden tatsächlich zustande? Die Säulen sind fünf- bis siebeneckig, mehrheitlich sechseckig. Das Sechseck verweist darauf, dass die Basaltlava gleichmäßig abkühlte, daher die Spannungen sich gleichmäßg aufbauten und Spalten im Basalt bildeten die heute anstehenden sechskantigen Basaltsäulen hinterließen. Das kann man sowohl am Causeway, als auch an Fionns Orgel sehen. Und wenn Basalt Basaltsäulen bildet, spricht man von Säulenbasalt. Man hat also Säulenbasaltsäulen.

Nach wir uns an dem Naturphänomen satt gesehen hatten, fuhren wir weiter. Da ich schon einige Tage zuvor, noch in Schottland gefragt worden war, ob wir nicht noch mal an einer Destille anhalten könnten und wir eh durch Bushmills kamen, machten wir einen spontanen Halt an der Bushmills Distillery, mindestens ein Fotostopp, mit etwas Glück mehr. Ich fragte in der Rezeption nach, ob ein Tasting möglich sei. Ja, ich soll den grünen Fußspuren folgen, da käme ich zum Shop und durch das Shop durch zur Bar, da könne ich ein Tasting machen.

Es standen uns vier Tastings mit je drei Whiskies zur Auswahl, für 10 Pfund, 15 Pfund, 30 Pfund und 170 Pfund. Wir entschieden uns für das 15-Pfund-Tasting, wobei einige als Paar sich ihre drei Whiskies teilten.

Unser nächstes Ziel war Derry bzw. Londonderry. Derry, so nennen es die Katholiken, Londonderry die Protestanten. International bekannt geworden ist Londonderry durch den Bloody Sunday, der von U2 im gleichnamigen Lied besungen wird. Bei einem Protestmarsch kamen mehrere Personen ums Leben, als britisches Militär mit scharfer Munition in den Demonstrationszug schoss. U2 fordert in dem Lied alle Seiten auf, den Konflikt friedlich beizulegen.

Wir umwanderten die Stadt einmal auf ihrer Stadtmauer, einige kürzten auch ab, in dem sie mitten durch die Stadt hindurch gingen. Unser letztes Ziel für heute war dann unser Hotel in Ballybofey.

Ca. 250 km

Montag, 7. Juli 2025 – Glenveagh – Enniskillen – Kells

Wir fuhren gen Nordwesten: Das Tal der Birken, Glenveagh (/glenvi:/) war unser Ziel, ein Nationalpark in der Republik Irland, aber in Ulster. Der größte Teil von Ulster liegt in Nordirland, bzw. Nordirland wird alternativ auch als Ulster bezeichnet (auch hier wieder eine Frage, wo man politisch steht, wer Nordirland Ulster nennt, ist vermutlich Republikaner und nicht Unionist, vermutlich katholisch und nicht protestantisch), aber Teile von Ulster gehören auch zur Republik Irland. Nordirland gehört zwar zum Vereinigten Königreich, aber die irisch-nordirische Grenze wird auch nach dem Brexit so behandelt, wie eine innereuropäische Grenze: Man sieht sie nicht. Lediglich die Farben der Straßenschilder wechseln und man muss aufpassen, ob man gerade nur 30 km/h fahren darf, oder doch 30 Meilen pro Stunde (= 48 km/h). Die Grenze zwischen der EU und dem United Kingdom wird, obwohl Nordirland Teil des United Kingdom ist, durch die Irische See, die Nordsee und den Ärmelkanal gebildet. Eine seltsame Konstruktion, aber wichtig für die nordirische Wirtschaft.

In Glenveagh befindet sich ein großer See in einem gletschergeformten Tal und an diesem See ein Schloss mit einem exotischen Garten. Der Erbauer des Schlosses hatte zunächst die Bauern aus der Region vertreiben lassen. Seine Frau, eine Amerikanerin ließ das Schloss weiter ausbauen, lud hierher die feine Gesellschaft zu Jagden ein. Ab 1921 war das Schloss zunächst von der Anti Treaty Army (IRA) und später von der Free State Army besetzt, die gegen die Briten, aber auch gegeneinander kämpften. Später kaufte es ein Archäologie-Professor aus Harvard, der aber in einem Sturm bei einer seiner Expeditionen auf eine küstennahe Insel spurlos verschwand. Der letzte Besitzer überließ Schloss und Ländereien 1975 dem irischen Staat, der diese als Keimzelle für den Glenveagh Nationalpark nutzte.

Dann ging es zunächst wieder zurück nach Nordirland, das wir in südöstlicher Richtung durchfuhren. In Enniskillen (Inis Ceithleann, Insel von Ceithleann), eine Stadt auf einer Insel im Upper Lough Earne, der hier allerdings weniger wie ein See als wie ein Gewirr aus Flüssen und Flussarmen wirkt, war unser nächstes Ziel. Einige nutzten die Pause dazu, um einen Pub oder ein Café aufzusuchen, der Reiseleiter besichtigte Enniskillen Castle, zwei sah ich am "Fluss" spazieren gehen.

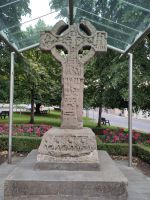

Abends erreichten wir dann Kells, wo ein Kloster des Heiligen Columban war und wo vor Wikingern flüchtende Mönche aus dem Schwesterkloster von Kells, dem Inselkloster Iona auf einer kleinen schottischen Hebrideninsel, das berühmte Book of Kells hinbrachten, das eigentlich wohl Book of Iona heißen müsste. Aber in Irland ist man sicher: Die Mönche brachten das Buch zwar aus Iona mit, aber einen letzten Schliff habe es erst in Kells erhalten. 1654 wurde das Buch aus der Abtei entfernt und befindet sich nach einer kurzen Odyssee heute im Trinity College in Dublin.

Der Rundturm des alten Klosters von Kells war leider eingerüstet und daher nicht zu sehen.

Busfahrer und Reiseleiter waren ausquartiert, weil das Hotel zwei Reisegruppen hatte, eine amerikanische und uns, aber wie ich hörte, sollen einige Zimmer im Hotel Ballsaalgröße gehabt haben. Falls wir also Obdach benötigten, könne es uns angeboten werden.

Ca. 240 km

Dienstag, 8. Juli 2025: Dublin

Wir fahren nach Dublin, wo wir uns mit Susan treffen. Susan hat zehn Jahre lan im Rhein-Main gelebt, bevor sie in die Heimat zurückkehrte. Sie spricht dementsprechend perfekt deutsch. Mit ihr fahren wir einmal quer durch die Stadt, sehen die Hapenny Bridge (Halfpenny Bridge - die Überquerung des Liffey kostete die Menschen früher, als es nur zwei Brücken gab, von der die eine von Fußgängern nicht benutzt werden konnte, einen halben Pfennig). Wir sehen auch den Spire (Dorn), ein Monument, das um die Jahrtausendwende anstelle der Nelson''s Column, die 1966 von IRA-MItgliedern in die Luft gesprengt wurde und im Volksmund Stiffy by the Liffey oder Stiletto in the Ghetto genannt wird. Wir sahen auch den Phoenix Park mit der amerikanischen Botschaft und dem irischen Präsidentenpalast (Áras an Uachtaráin), der die Architektur des White House in Washington inspiriert haben soll. Tatsächlich war John Hoban, der Achitekt des Weißen Hauses, gebürtiger Ire und nachdem er zunächst als Tischler gearbeitet hatte, zum Architekturstudium in Dublin zugelassen worden. So könnte es sein, dass die Nordansicht des White House in Washington tatsächlich von der Südansicht des irischen Präsidentenpalastes (damals noch Palast der Vizekönige) inspiriert ist.

Vorbei ging es am Guinnes Storehouse und Dublins beiden Kathedralen (an der St. Patricks steigen wir kurz aus) zur Nassau Street.

Warum hat Dublin zwei Kathedralen? Die Anglonormannen, die sich in der Wikingersiedlung festgesetzt hatte, errichteten eine Kathedrale, die Christchurch Cathedral. Aber für die irischen Katholiken war ein anderer Ort wichtiger, nämlich der, wo bereits Jahrhunderte zuvor der Heilige Patrick getauft hatte. Also begannen die Normannen wenige Jahre nach dem Baubeginn der Christuskirche auch den Bau der St. Patricks Cathedral, weswegen Dublin über zwei historische Kathedralen verfügt, die heute aber beider der Irish Church, einer Abspaltung der Anglikanischen Kirche, gehören. Faustregel ist: Alles was in Irland an Kirche alt ist, ist protestantisch, da die katholische Kirche von den herrschenden Briten lange unterdrückt wurde.

Von der Nassau Street führte uns zu Fuß ein wenig durch die Innenstadt über die Haupteinkaufgsstraße Grafton Street zur Statue der offenherzigen Fischhändlerin Molly Malone. Sie erzählt uns, dass die Verkaufsplätze auf dem Markt in Dublin immer von Mutter an Tochter übergingen, oder von Mutter auf Nichte, niemals aber über einen männlichen Erben. Dann geht es zum Powerscourt House, dem Dubliner Palast einer englischen Adelsfamilie, die Irland verließ, als das Land unabhängig wurde, und ihre irischen Besitzungen (das herrschaftliche Stadthaus und ein größeres Landgut mit Schloss außerhalb Dublins) aufgab. Aber wir müssten uns keine Sorgen um die Familie machen, diese habe entsprechende Immoblien auch in England besessen und sei weich gefallen. Heute ist das Haus ein Einkaufszentrum, das der Stadt gehört, das wir durchquerten und schließlich beendete Susan den offiziellen Teil der Stadtführung wieder auf der Grafton Street.

Diejenigen die wollten, führte sie aber noch nach Temple Bar, wo sie sich dann endgültig verabschiedete.

Nach einer Mittagspause ging es für einen Teil der Gruppe ins Trinity College, für den anderen ins Guinnes Store House. Als Reiseleiter schloss ich mich spontan den Besuchern des Guinness Storehouse an.

Abends nach dem Abendessen verabschiedeten wir uns von den vier Fliegern, die im Gegensatz zu uns anderen ausschlafen durften.

Ca. 75 km ohne Stadtrundfahrt und Transfers

Mittwoch, 9. Juli und Donnerstag, 10. Juli 2025: Heimreise

Früh am Morgen ging es, mit Frühstückstüte vom Hotel ausgerüstet, an Bord der Fähre von Dublin nach Holyhead. Wir hatten größere Grenzkontrollen erwartet, abr die kamen nicht. Auch in Holyhead nicht, wir verließen die Fähre und waren in Wales. Wales ist ja auch eine keltischsprachige Region, wo keltisch zumindest im Selbstvertsändlich noch eine Rolle spielt, auch wenn im Alltag wie in Schottland und Irland fast jeder Englisch spricht. Hier hielten wir, in Llanfair, dem Ort mit dem längsten Namen in Europa.

Wie, LLanfair ist der längste Ortsname in Europa? Da ist doch Kleinkleckersdorf länger?! Richtig. Aber Llanfair heißt eiegntlich nicht Llanfair, sondern Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch: Marienkirche (Llanfair) in einer Mulde (pwll) weißer Haseln (gwyn gyll) in der Nähe (goger) des schnellen Wirbels (y chwyrn drobwll) und der Tysiliokirche (llantysilio) bei der roten Höhle (gogo goch). Bei dem schnellen Wirbel handelt es sich um die Menai Street, einen 25 km langen Meeresarm, der aufrgund unterschiedlicher Gezeiten nördlich und südlich von Wales of eine starke Strömung aufweist. Unser Weg führte uns dann weiter durch das nördliche Wals nach England, wo wir die Pennines überquerten und dort den höchsten Autobahnpass in England, bis wir dann nachmittags in Hull ankamen, wo wir die Übernachtungsfähre nach Rotterdam nahmen. In der Zwischenzeit hatten auch die vier Flieger eine gute Ankunft in der Heimat vermeldet.

Nach einer ruhigen Überfahrt verließen wir die Fähre am kommenden Morgen und machten uns auf den langen Weg von Rotterdam nach Dresden. Trotz der Grenzkontrollen an der niederländisch-deutschen Grenze und eines Unfalls auf einer Landstraße, der einen Verkehrsstillstand verursachte, in dem wir recht lange steckten, lagen wir so gut in der Zeit, dass wir alle Ziele pünktlich erreichten. André konnte sogar seinen Ersatzfahrer ins Bett schicken, da er 20 Minuten vor zulässiger Höchstfahrdauer den Betriebshof in Kesselsdorf erreichte.

Ca. 6 km in Dublin - 355 km Holyhead bis Hull - 780 km Rotterdam bis Kesselsdorf

Die Reise - vom Betriebshof in Kesselsdorf nach Schottland und Irland und zurück zum Betriebshof in Kesseldorf - betrug 3.744,8 km.

Europa

Europa

Asien

Asien

Orient

Orient

Nordamerika

Nordamerika

Südamerika

Südamerika

Afrika

Afrika

Ozeanien

Ozeanien