Große Andalusienreise im Oktober 2025

Reisebericht: 01.10. – 14.10.2025

Bericht von unserer großen Andalusienreise im Oktober 2025 mit zwölf Personen.

Ein Reisebericht von

Andreas Böcker

Mittwoch, 1. Oktober 2025 – Anreise nach Málaga

Málaga hat den größten Flughafen in Andalusien und liegt zentral an der Costa del Sol (Sonnenküste), was die Stadt praktisch zum An- und Abreisezentrum in Andalusien macht. Zudem ist Málaga auch ein guter Einstieg in die Geschichte von Andalusien, wurde die Stadt doch von den Puniern als Malaka (königliche; Königin des Meeres?) gegründet, man findet in ihre neben punischen Stadtmauern und antiken Fischsaucenfabriken auch ein römisches Theater und eine maurische Alcazaba (nebst schützender Burg), eine Kathedrale, deren Bauzeit von Spätmittelalter (Gotik) bis Barock einen stilistischen Reichtum zeigt und Spuren der Kämpfe zwischen Liberalismus und absolutistischer Restauration und das Geburtshaus von einem der bedeutendsten spanischen Künstler des 20. Jahrhunderts, der einen Großteil seines Lebens im Exil verbringen musste. Heute ist die früher als hässlich verschriene Mittelmeermetropole zu einer attraktiven Kulturstadt avanciert.

Wir tröpfelten im Laufe des Tages mit verschiedenen Flügen aus Düsseldorf, Dresden über Frankfurt und München ein und fanden uns abends zusammen, um zum Abendessen ins El Pimpi zu gehen, einem Restaurant, an dem auch Antonio Banderas beteiligt ist.

Donnerstag, 2.10.2025 – Stadtführung in Málaga

Am Morgen holte uns Francisco am Hotel ab. Fran hat seine Ausbildung bei Eberhardt Travel in Kesselsdorf gemacht, ist aber in seine Heimat zurückgekehrt, um dort als örtlicher Reiseleiter zu arbeiten. Regelmäßig fährt er aber mit Eberhardt Travel als Reiseleiter auch in andere Regionen Spaniens oder nach Lateinamerika.

Unser Hotel Soho Boutique Colón liegt im Stadtviertel Soho, einem Gebiet, das durch den Neubau des Hafens im 19. Jhdt. dem Meer abgerungen wurde. Heute ist es ein Künstlerviertel mit (legalen!) Graffiti. Fran zeigt uns einige der wichtigsten davon, sowie auch die Kehrseiten. Denn manche der Hausbesitzer zerstören die Graffiti absichtsvoll in der Hoffnung, dass die Stadt erneut Geld gibt, um für Künstler das Recht der Fassadengestaltung zu erkaufen. Wir machen einen Schlenker über den Ataranzas-Markt, der an der Stelle der mittelalterlichen Werften (Ataranza < Dar as-Sina'a) steht in die Altstadt, wo wir Kathedrale, römisches Theater, Alcazaba und Picassos Geburtshaus sowie Taufkirche sahen. In der Freizeit danach ging jeder seinen Interessen nach, ob das nun ein Strandbesuch in dem einen Fall war, oder das Picassomuseum in einem anderen.

Abends trafen wir uns dann wieder am Hotel (bzw. in der Stadt), um gemeinsam zum Abendessen im Reserva 12 zu gehen.

Freitag, 3.10.2025 – El Torcal, Dolmenes de Antequera und Cartuja de Granada

Nach einer weiteren Nacht in Málaga lernten wir heute Tulio kennen, unseren belgisch-spanischen Busfahrer. Tulio, der mit spanischen Eltern in Brüssel aufgewachsen ist, spricht neben Spanisch und Französisch auch Flämisch und versteht daher ein wenig Deutsch, bemühte sich auch mit uns die eine oder andere Floskel auf Deutsch zu sprechen und zumindest möglichst viel zu verstehen. Los ging die Fahrt bergauf auf den Grund der See, genauer gesagt eines Flachmeeres, das Teil des Thetys-Ozeans war und nun bis zu 1.380 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Hier sahen wir neben den interessant erodierten pfannkuchenstapelartigen Strukturen auch einen großen Ammoniten. Und von Ferne Steinböcke (Cabra montés, 'Bergziege'). Zunächst liefen wir ein Stück entlang der orangenen Route zum Tornillo, dem Wahrzeichen des Torcal. Später dann, mit einer kleineren Gruppe die grüne Route, die ein wenig schwieriger ist.

Anschließend fuhren wir nach Antequera, wo wir die Dolmen von Antequera besichtigten, den Dolmen de Menga und Dolmen de Viera. Der ältere Dolmen de Menga ist seit langer Zeit als "Cueva" (Höhle) bekannt, der Dolmen de Viera wurde von den Brüdern Viera auf Verdacht erbuddelt. Der ältere Dolmen de Menga ist nicht nur der größte Dolmen auf der iberischen Halbinsel, er ist auch mit "Säulen" versehen, verfügt über einen 19.5 m tiefen Brunnen, der ähnlich alt wie der Dolmen ist - man weiß allerdings nicht, ob er älter oder jünger -, er wurde aber frühzeitig verfüllt und er ist anders ausgerichtet als die übrigen Dolmen auf der Iberischen Halbinsel. Zwar auch nach Osten hin, aber mit Blickrichtung auf den Berg Peña de los Enamorados ('Fels der Verliebten', auch Indio de Antequera). Der Berg sieht aus, wie das Gesicht eines schlafenden Mannes im Profil und man nimmt an, dass dies auch von den chalkolithischen Menschen bereits so wahrgenommen wurde und deshalb der Dolmen auf diesen Berg ausgerichtet wurde.

Der wenige Meter entfernte, etwas kleinere Dolmen de Viera (auch Cueva Chica 'kleine Höhle') ist um ca. zwei Jahrhunderte jünger als der Dolmen de Menga und gilt als Prototyp des Ganggrabs.

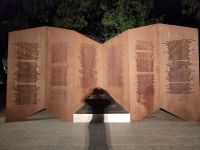

Unsere Fahrt führt uns von Antequera weiter nach Osten: Granada. Durch neue Stadtviertel näherten wir uns der Karthause von Granada (La Cartuja). Auf Bildern schilderten die Karthäuser die Geschichte ihres Ordens sowie die Verfolgung und das Martyrium der Karthäuser im henricianischen England.

Von dem Karthäuserkloster ist sind nur noch die Kirche und der kleinere Kreuzgang übrig, um den größeren Kreuzgang gruppierten sich die "Zellen", der Mönche, die nach Eigenart der Karthäuser eigene Häuser mit eigenem Garten und Werkstätten waren. Davon ist nichts mehr erhalten. Die barocke Sakristei ist nach Eigendarstellung die schönste Sakristei der Welt.

Wir fuhren dann noch hoch zum Mirador San Cristobal. Von hier hat man einen Blick auf den Albaicín und auch auf die dahinter liegende Alhambra. Aber den richtig tollen Blick auf die Alhambra, den sparten wir uns für den Folgetag auf!

Auf dem Weg zum Restaurant gingen wir einen kleinen Umweg an der Kathedrale vorbei. Nanu?! Was ist denn hier los? Auf den Stufen vor der Kathedrale war ein Orchester aufgebaut, das just, als wir im Restaurant (ca. 100 m entfernt) sein sollten, anfing zu spielen. Wir waren zwar nah dran, aber 100 Meter unter freiem Himmel und dann noch "um die Ecke", da bekam man vom Konzert leider nichts mehr mit. So ein klassisches Orchester spielt halt unplugged.

Samstag, 4.10.2025 – ... – quien no ha visto Graná, no ha visto ná

Ein bekannter Spruch lautet: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla - Wer Sevilla nicht gesehen hat, das das Wunderbare nicht gesehen. Die Granaínos (korrekt Granadinos) kontern: Quien no ha visto Graná, no ha visto ná - Wer Granada (Graná) nicht gesehen hat, der hat NICHTS (nada > ná) gesehen. Was also lag näher, sich die Stadt anzuschauen, wenn man schon mal da ist?! Wir setzten also morgens nach dem Frühstück unserer Füße vor's Hotel und begaben uns in Richtung Rathausplatz, einer Fläche, die durch den Abriss eines Klosters frei wurde. Ganz in der Nähe befindet sich der sogenannte Corral de Carbón ('Kohlenlager'), eine alte Karawanserei (arab. funduq, daraus span. alhóndiga, port. alfândega). Vorbei am Kolumbusdenkmal, ging es dann über die Plaza Nueva bis hin zum Darro, der seinen Namen vermutlich - der Name ist erstmals in arabischen Quellen mit mutmaßlichem hebräischem Artikel belegt - daher hat, dass er Gold führt. Bis in die 1950er Jahre sah man Leute im Darro Gold waschen. Die Ausbeute ist allerdings so gering, dass es die Arbeitszeit nicht aufwiegt. Ein lateinsches "dat aurum" würde im Spanischen "da oro" geben. Arabische Quellen sprechen vom Hadarro, was als hebräisches ha-Darro gelesen wird. Arabische Quellen gäben demnach einen hebräisch-romanischen Hybridnamen wieder. Aber warum Hebräisch? Granada war im 11. Jhdt. als Gharnâta al-Yahûd (Granada der Juden) bekannt. Die Topo- und Hydronyme Granada (arabisch als Gharnata wiedergegeben) und Darro sind romanischen Ursprungs, auch wenn beide Namen erstmals während der maurischen Herrschaft auftauchen.

Wir gingen also an zwei Hochzeiten vorbei entlang des Darro den Paseo de los Tristes (Gang der Trauernden) bis zur Casa de Chirimias ("Oboenhaus") und schlugen ab dort einen Weg durch das Labyrinth des Albaicín in Richtung des Mirador San Nicolás ein.

Der Paseo de los Tristes heißt nicht offiziell so, offiziell heißt die Straße entlang des Flusses Carrera del Darro, doch in Granada sagt jeder Paseo de los Tristes, weil früher die Leichenzüge hier entlang führten, bevor sie den Sabika-Hügel, auf dem die Alhambra und hinter dieser der städtische Friedhof liegt, hochstiegen.

Irgendwann erreichten wir dann den Mirador San Nicolás, dem besten Aussichtspunkt auf die Alhambra: Natürlich zur falschen Tageszeit, denn morgens liegt die Alhambra von hier aus im Gegenlicht.

Wir bewegten uns nun südwärts, um das isabellinische Kloster zu besuchen: Monasterio de Isabel la Real, ein Nonnenkloster. Die Nonnen leben in Klausur, aber bessern ihren Unterhalt mit dem Verkauf von Gebäck aus. Fast kontaktlos: Man geht zu einer Stelle im Kloster, wo sich eine Art Fensterladen befindet. Früher war hier eine Kette mit einer Glocke am anderen Ende, die man bimmeln konnte, heute macht man das mit einer profanen Klingel. Irgendwann wird dann eine weitere Kette gelöst und man kann den Fensterladen öffnen. Daher kommt eine Drehtür zum Vorschein, die aus Holz ist. Man kann sich dann Süßgebäck aussuchen, über die Drehtür bar bezahlen - fast kontaktlos - und bekommt dann seinen Einkauf.

An der Plaza de San Miguel Bajo machten wir eine Rast. Die Cafés waren noch geschlossen, ein Café öffnete gerade, nur ein von einer Französin betriebenes Restaurant hatte bereits geöffnet, hier nahmen wir ein Erfrischungsgetränk, dann ging es wieder unter in die Stadt, vorbei am Minarett der Josefskirche, das an diesem Tag das Modell eines Malkurses war. Zurück an der Plaza Nueva verabredeten wir uns auf den frühen Nachmittag, um von Tulio hoch zur Alhambra gefahren zu werden.

Vor der Alhambra trafen wir Pedro, der uns "mit viel Liebe" durch die Anlagen der Alhambra führte. Wir begannen mit dem Generalife (< djanna(t) al-'arif, 'Garten des Gelehrten' oder 'Garten des Architekten). Von hier aus erklärte Pedro uns die Alhambra als Schiff, das in die Stadt hineinrage. Wir sahen aber auch die ersten Beispiele nasridischer Architektur.

Sonntag, 5.10.2025 – Jaén und Medina Azahara

Wir verließen Granada gen Norden mit dem Ziel Jaén. Während unserer Fahrt wechselten die Landschaften zwischen schroffem Karst und sanften Hügeln. Jaén wurde schon im 13. Jhdt. von den Christen erobert, gut zweieinhalb Jahrhunderte vor Granada. Die Autobahn, die heute Granada und Jaén miteinander verbindet durchquert einige früher unwegsame Passagen, so, dass man sich gut vorstellen kann, dass Granada durch die Landschaft selbst bereits gut geschützt war.

Tulio ließ uns am Busbahnhof von Jaén aussteigen und wir liefen nun zur Kathedrale, die wir zu drei Vierteln umrundeten. Dort war gerade Messe. Nach einer kurzen Begutachtung der Renaissance-Schauseite der Kathedrale liefen wir in Richtung der arabischen Bäder von Jaén, im Keller des Palacio de Villardompardo.

Der Palacio de Villardompardo wurde von Fernando Torres y Portugal errichtet, dem ersten Grafen von Villardompardo (seinem Geburtsort), nachdem dieser von seinem Einsatz als Vizekönig von Perú in die Heimat zurückgekehrt war. Er ließ den Palast auf den mittlerweile ungenutzten arabischen Bädern von Jaén errichten. Damit diese die Last des Renaissance-Palastes würden tragen können, wurden die arabischen Bäder mit Schutt aufgefüllt. 1984 wurden die arabischen Bäder "wiederentdeckt" und ausgegraben. Zur Stützung des Palastes wurden Betonpfeiler eingezogen. Es handelt sich um eines der best erhaltenen Beispiele arabischer Bäder in Spanien, die einzigen, in denen noch Überreste der historischen Fresken erhalten sind (weitere arabische Bäder findet man in Córdoba, Granada und Ronda, außerdem in Palma de Mallorca und - die sogenannten - arabischen Bäder in Girona, die allerdings von Christen errichtet wurden).

Anschließend ging es weiter durch das Magdalenenviertel, in dem die Legende von der menschenfressenden Rieseneidechse erzählt wird, die an der Magdalenenquelle auf ihre Opfer gewartet habe vorbei an der Magdalenenkirche, die nicht verhehlt, dass sie auf den Resten einer alten Moschee errichtet ist. Vorbei an den Portraits von Paco de Lucía, Camarón de la Isla und einer Sängerin kamen wir am Teatro de la Infanta Leonor an, wo Tulio schon verabredungsgemäß auf uns wartete. Jetzt ging es weiter mit fliegenden Fahnen nach Medina Azahara.

Medina Azahara (< Madîna(t) az-Zahrâ'a, das H hörbar ausgesprochen, Stadt der Blüte) ist eine kalifale Palaststadt aus dem 10. Jhdt., die bereits im frühen 11. Jhdt. bei der Belagerung Córdobas durch berberische Söldner wieder zerstört wurde. Hier hatte der spätere Kalif al-Hakam im Auftrag seines Vaters 'Abd ar-Rahmân III. , dem ersten Kalifen von Córdoba die Bauleitung inne. Die Palaststadt liegt am Hang der Sierra Morena, etwa sechs Kilometer von der historischen Altstadt Córdobas entfernt.

Dort angekommen wechselten wir den Bus, denn um in das Ruinengelände zu kommen, muss man entweder laufen oder aber einen Transfer nehmen, da Privatfahrzeuge und Reisebusse nicht dort hoch dürfen. Wir sahen einige rekonstruierte Gebäudeteile, konnten aber auch sehen, wie sich die rekonstruierten Teile den Archäologen tatsächlich dargestellt hatten. Auch Reste von Wandputz, der die 1000 Jahre seit der Zerstörung überdauert hatte, sind an einigen Stelle noch sichtbar.

Nach unserem gemeinsamen Spaziergang durch die Ruinen hatten wir noch ein paar Minuten Gelegenheit ins Museum zu schauen, bevor das schloss. Den späteren Nachmittag, nachdem wir in unserem Hotel in der Stadtmauer Córdobas eingecheckt hatten, nutzte jeder auf seine Weise: Während einige die Zeit nutzten, um den Pool auzuprobieren, gingen andere spazieren.

Abends trafen wir uns dann wieder, um zum gemeinsamen Abendessen in einer Bodega zu gehen. Nicht ohne einen Umweg durch die Blumengasse zu machen, die abends meist etwas weniger frequentiert ist, als tagsüber. Aber mit dem Versprechen, dass Nuria uns am Folgetag erneut dorthin führen würde.

In der Bodega gab es als Vorspeise Mazamorra, die etwas dickflüssigere Variante des Aji Blanco (Mazamorra bedeutet in Spanien etwas anderes, als in Lateinamerika): Eine kalte Suppe, die aus blanchierten Mandeln, Brot und Knoblauch - alles fein püriert - besteht.

Montag, 6.10.2025 – Córdoba – Stadt der Kalifen (Qurtûba) und römisches Corduba

"Córdoba - Stadt der Kalifen" so heißt die deutsche Übersetzung des lesenswertes Buches "Córdoba de las Omeyas" ("Córdoba der Omayyaden") des spanischen Krimiautoren Antonio Muñoz Molina, der zwar eher für seine - zum Teil verfilmten - Kriminalromane bekannt ist, aber einen Abschluss in Geschichte an der Universität Granada hat. Córdoba, Stadt der Kalifen war unser heutiges Programm. Nuria holte uns ab und begann die Stadtführung. Zunächst gingen wir ein Stück die römische Stadtmauer entlang, die natürlich längst nicht mehr römisch war, sondern nur noch auf römischen Fundamenten stand. An der Puerta de la Luna (Mondtor, der Name weil auf einem kleinen Platz auf der Innenseite des Tores auf einer Säule eine recht unscheinbare eiserne Silhouette einer Mondsichelmadonna steht) verließen wir die Altstadt, gingen an dem arabischen Philosophen Ibn Ruschd vorbei (der einzige Muslim, der in einer Kirche (Florenz) als Lehrer dargestellt ist, denn Thomas von Aquin kannte Aristoteles nicht im Original, sondern aus den Kommentaren In Ruschds) und bereits an der Puerta de Almodóvar betraten wir diese wieder (es handelt sich hierbei aber auch um einen der schönsten Abschnitte der Stadtmauer, wo sie erhalten und unverbaut ist). Hier steht eine Statue des jüngeren Seneca, des Lehrers von Nero (es gibt in Córdoba tatsächlich auch noch eine figürliche Darstellung "die Erziehung des Nero", deren Original von 1904 in Madrid steht), denn die Senecae stammten aus Corduba (Seneca der Ältere hatte drei Söhne, der bekannteste davon der Moralphilosoph und Erzieher Neros Seneca der Jüngere, außerdem stammte der Dichter Lukan aus der Familie, er war ein Enkel des älteren und Neffe des jüngeren Seneca, ein Bruder des jüngeren Seneca war Lucius Junius Gallio Annaeanus, der laut Apostelgeschichte im Jahr 51/52 n. Chr. eine Klage gegen den Apostel Paulus zurückwies; alle drei Söhne Senecas des Älteren, wie auch sein Enkel Lukan wurden - neben anderen Beteiligten und Unbeteiligten - im Rahmen der Pisonischen Verschwörung und Nachfolgeprozessen von Nero gezwungen Suizid zu begehen, um um eine schmachvollere Verurteilung und Hinrichtung zu kommen).

Zurück in der Altstadt ging es zunächst zurück zu unserem Hotel bzw. zum Maimónides-Platz, an dem unser Hotel lag. Kurz davor befindet sich eine alte Synagoge, die als Kapelle erhalten blieb (aber leider heute - Montag! - geschlossen war). Dabei kamen wir auch an der Statue von Maimónides (Moshe ben Maimon) vorbei, der als jüdischer Arzt und Philosoph vor den Almohaden (al-Muwahhidûn, "Unitarier") aus Qurtuba fliehen musste, als diese im 12. Jhdt. vom Magrib aus auch in al-Andalus die Macht ergriffen. Er gelangte schließlich nach Kairo, wo er Vorsteher der dortigen Gemeinde wurde und Leibarzt von Saladins Statthalter in Ägypten. Er soll auch Saladin selbst behandelt haben.

Nun ging es vorbei an der philosophischen Fakultät, einem alten Pestkrankenhaus und Kinderheim und der Statue des Augenarztes al-Ghafiqi, der bereits im 12. Jhdt. den grauen Star operierte. (Den Namen al-Ghafiqi kann man sich gut mit der Eselsbrücke "gaffen" merken - nebenbei: das spanische Wort für Brille heißt "las gafas" - beides hat aber etymologisch nichts mit dem Namen zu tun.) Wir erreichten auch wieder - wie versprochen - die Blumengasse, um von dort directement zur Kathedrale zu gehen, der ehemalige Hauptmoschee von Qutuba.

Nuria erklärte uns, wie die Moschee zunächst auf dem Gelände der alten Vinzenzkirche, welche die Emire von Qurtuba den Christen abgekauft hatten errichtet und dann elfschiffig zunächst immer weiter in Richtung des Guadalquivir (al-Wâdî al-kabîr, 'der große Fluss') erweitert wurde, bis das nicht mehr ging. Dann wurde sie seitlich erweitert (um acht weitere Schiffe fast versoppelt), was ihr die Symmetrie nahm, da sich der Mihrab (die Gebetsnische) nun nicht mehr im Zentrum der Qibla (Wand, die theoretisch in Richtung Mekka zeigen sollte) befand, sondern deutlich im rechten Drittel.

Nuria zeigte uns die verschiedenen Bauphasen auch an architektonischen Elementen.

In der ersten und zweiten emiralen Bauphase wurden Säulen von der Vinzenzkirche und andere Spolien (spolia, lateinisch 'Beute', im archäologischen Kontext Baumaterialien in Zweitverwendung) verwendet, die alle unterschiedlich lang waren und daher mal - weil zu lang - im Boden versenkt wurden, mal - weil zu kurz - einen Sockel erhielten. Immerhin markierten zwei kannelierte Säulen aus Marmor den Mihrab der zweiten Phase. In einer späteren (kalifalen) Bauphase wurden die Säulen für die Moschee hergestellt, hier wechselten sich bläulich-schwarze und rötliche Säulen ab, sie waren für die Moschee hergestellt und somit genormt. Hier war auch der Mihrab, der private Eingang des Kalifen, der über eine Brücke aus dem Palast ungesehen vom Volk in die Moschee gelangen konnte und die Bibliothek, alles von Mosaiken christlicher byzantinischer Handwerker, die der byzantinische Kaiser seinem Verbündeten geschickt hatte, hergestellt. (Die Umayyaden waren Feinde der Abbasiden im Iraq und der Fatimiden in Ägypten, welche beide den noch erhaltenen Teil des byzantinischen Reichs bedrohten.) Die jüngste Erweiterung, aus der frühen Spätphase des Kalifats durch den Reichsverweser al-Mansûr (Almanzor) zeigte wiederum unregelmäßig gearbeitete Säulen, die nicht richtig rund waren. Hier waren die Steinmetze auch nicht bemüht, ihre Zeichen zu verstecken (etwa auf der Ober- oder Unterseite der Säule, die nach dem Bau unsichtbar sein würde), sondern sie wurden auf dem Säulenkörper angebracht. Oft kann man arabische Namen entziffern, aber eine Steinmetz verwendete die Darstellung eines Segelbootes, was von den Archäologen dahingehend interpretiert wird, dass es ein Christ mit dem Namen Petrus gewesen sei, der so seine Arbeit gekennzeichnet habe.

Die Säulen erwecken den Eindruck eines Säulenwaldes und setzten im Prinzip die Palmen fort, die früher auf dem Hof der Moschee standen (heute stehen dort hauptsächlich Orangenbäume). Dies wird durch die Doppelbögen erreicht, die dem Säulenwald ein palmenartiges Aussehen verschaffen. Die Doppelbögen haben sich die Erbauer mutmaßlich beim römischen Aquädukt von Mérida abgeschaut, das ebenfalls über Stützbögen verfügte.

Hier ist ein weiterer Unterschied zwischen der Bauqualität in der emiralen und kalifalen Bauphase im Gegensatz zur spätkalifalen Phase zu erkennen: Ursprünglich wurden die Doppelbögen durch einen Wechsel von hellem Kalkstein und roten Ziegeln errichtet. Das sollte mehr Stabilität geben und auch das Gebäude auch erdbebensicherer machen. In der spätkalifalen Bauphase unter Almanzor wurden die Doppelbögen nun nur noch aus Kalkstein errichtet, die Ziegelstruktur einfach durch aufmalen simuliert. Um trotzdem eine gewisse Erdbebensicherheit zu gewährleisten, wurden zwischen Säule und Kapitel Bleischeiben gelegt. Das weiche Metall sollte leichte Erdstöße ausgleichen.

Zu guter letzt sahen wir noch die Hauptkapelle der Kathedrale. Ein heller weißer Raum, der an und für sich schön ist, aber natürlich den Gesamteindruck der Moschee stört. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Moschee von Qurtuba heute wahrscheinlich nur deswegen erhalten ist, weil sie acht Jahrhunderte lang als Kathedrale verwendet wurde (und nach wie vor wird). Die Hauptkapelle vereinigt Elemente aus Spätgotik, Renaissance und Barock, die uns Nuria im Einzelnen zeigte. Auch das Chorgestühl aus kubanischem Mahagoni mit biblischen Szenen oben und Córdobeser Märtyrern unten, sowie den als individuelle Köpfe gestalteten Armlehnen, bei denen "der" Künstler und seine Werkstatt einen gewissen Humor zeigten (dem einen fallen die Haare ins Gesicht, dass er nichts mehr sehen kann, der andere hat einen Schafskopf). Hier beendeten wir die Führung und Nuria verabschiedete sich, so dass es allen individuell überlassen blieb zu entscheiden, ob noch Zeit in der Mezquita-Catedral verbracht werden sollte, oder die warme Sonne Córdobas wieder in die Gesichter scheinen sollte. Zum Mittagessen waren wir wieder verabredet: Dies würde im Almudaina sein (al-Mudaina 'Städtchen'), als Treffpunkt hatten wir wieder das Hotel ausgemacht.

Nach dem Mittagessen machten wir (zumindest ein Teil der Gruppe) noch einen kleinen Spaziergang über die Plaza de Tendillas zum römischen Tempel von Corduba, der wahrscheinlich dem Kaiserkult diente und auf der Stadtmauer Cordubas saß und vor Kopf des Circus Maximus von Corduba stand, der extra muros lag. Von hier aus gingen wir innerhalb des kalifalen Qurtuba aber entlang der Stadtmauer Cordubas, die sich hier meist hinter sich an sie anlehnenden Häusern versteckt, in Richtung des Guadalquivir, den die Römer Baetis nannten (das römische Andalusien hieß danach Baetica), bis wir wieder die Kathedrale erreichten. Hier verabschiedeten wir uns voneinander, heute war das Abendessen individuell, da es ja Mittag gegeben hatte.

Dienstag, 7.10.2025 – Carmona, Basilippo und Sevilla.

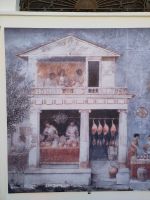

Heute verließen wir Córdoba in südwestlicher Richtung, um zunächst Carmona zu besuchen. Berühmt ist die römische Nekropole von Carmo, wie die Stadt in der Antike hieß und die Caesar als eine der best befestigten Städte in der Hispania Ulterior pries (erst unter Augustus und einer Neuaufteilung der Provinzen entstand die Baetica). In der Nekropole, die direkt am Amphitehater Carmos lag - für die Römer war es wichtig, nach dem Tod erinnert zu werden, erst wenn man in Vergessenheit geriete, war man nach römischer Vorstellung wirklich tot, weswegen jeder, der es sich leisten konnte, Grabmonumente errichten ließ, die Namen und im besten Fall auch Lebensdaten verrieten - gab es Gemeinschaftsgräber und Gräber, die das Ausmaß kleiner Villen annahmen. Am Bekanntesten ist das Grab der Servilia, das von ihrer Mutter (obwohl Servilia verheiratet war) finanziert wurde. Hier sind auch noch antike Fresken erhalten. Ein anderes Grab, kleiner, aber restauriert, war jetzt wegen Baumaßnahmen nicht zugänglich. Obwohl die Nekropole bereits im 19. Jhdt. entdeckt wurde und seitdem wissenschaftlich erforscht wird, sind die Grabungen bis heute nicht abgeschlossen und immer noch werden weitere Gräber entdeckt.

Anschließend besuchten wir das moderne Carmona, das wir durch den Alcázar de la Puerta de Sevilla betraten. Hier kann man noch gut die verschiedenen Bauphasen, insbesondere die römische und die almohadische (12. Jhdt.) unterscheiden. Durch den wetläufigen Markt, der an der Stelle eines "desamortisierten" (abgerissenen) Klosters errichtet wurde, gingen wir zum Alcázar de Pedro el Cruel, wo auch der Parador von Carmona liegt. Paradores sind staatliche Hotels, die oft in historischen Klöstern oder Schlössern untergebracht sind. Der Parador von Carmona ist ein modernes Gebäude, das aber mittelalterliche andalusische Lebensart, wie sie auch von christlichen Herrschern gelebt wurde, imitiert. Der Alcázar selbst hatte geschlossen. Hm.... Ich hatte doch einen Voucher für den Besuch? Alcázar de Carmona stand auf dem Schrieb. Dann fiel mein Blick auf die Adresse. Es war der Alcázar de la Puerta de Sevilla, für den ich den Voucher hatte, für mich war der Alcázar de Carmona immer der große, nicht der kleine, der eher ein größeres Stadttor als ein großer Palast ist. Wir gingen zunächst einmal zur Puerta de Córdoba, die aber mittlerweile an der Außen- und Schauseite durch ein häßliches Gerüst gestützt wird und das sieht nicht wie ein temporäres Provisorium aus, sondern eher so, als sei dies eine Dauereinrichtung. Das Klarissenkloster und die Marienkirche mit der westgotischen Kalenderkirche im ehemaligen Sahn (H wird wieder gesprochen, Moscheehof) waren leider geschlossen.

Am zentralen Platz der Stadt trennten wir uns für die Mittagspause. Die Bar, die ich empfohlen hatte, war leider - auf einem Dienstag! - voll besetzt und so wurde es für die meisten ein spartanisches Mittagessen (dort gab es eher Getränke und Chips bzw. Lupinen) in einer Bar im Markt.

Nach dem Mittagessen besuchten wir dann den Alcázar de la Puerta de Sevilla - für den ich ja die Voucher hatte - und schlossen damit den Besuch Carmonas ab. Tulio machte gewissermaßen aus einem Haustürservice einen Stadttorservice und nahm uns direkt hier auf, um uns zu Basilippo zu fahren. Basilippo ist eigentlich eine in römischen Quellen erwähnte Stadt, die vermutlich aber nicht bei Viso de Alcor, sondern bei Puebla de Cazalla lag. Wie dem auch sei, die hier ansässige Familie mit ihren drei kleinen Olivenplantagen und ihrer Ölmühle hat ihr Anwesen bzw. ihre Firma Basilippo genannt.

Heute führte uns Guillermo, ein Sohn der Familie. Er erklärte uns, dass Basilippo bereits im September und in der ersten Oktoberhälfte erntet, um Olivenöl der Klasse Virgin Extra herzustellen. Der Grund ist der: wenn die Oliven reifen, also mehr Fruchtfleisch ansetzen, lagern sie auch mehr Wasser ein. Guillermo verglich das mit einer Orange (ein hinkender Vergleich, wie ich meine): Wir wollten ja Orangensaft von einer orangenen Orange und nicht von einer schwarzen. Basilippo wolle eben das Öl von einer grünen Olive und nicht von einer schwarzen. Nun ist eine schwarze Orange verdorben, eine "schwarze" Olive einfach reif.

Öloliven werden also früh geerntet (zumindest wenn man ein gutes Öl haben möchte), Tafeloliven hingegen dürfen noch hängen bleiben, um Fruchtfleisch anzusetzen. Die Erntesaison von Tafeloliven dauert von Oktober bis Februar. Grüne Oliven sind früher geerntet, lilane später, auch die schwarzen Oliven sind - wenn nicht gefärbt - eigentlich lila.

Basilippo erntet die Oliven in der Nacht (die Oliven sollen unter einer gewissen Temperatur bleiben) und verarbeitet diese sofort. Sie bedienten sich der Ordeño-Methode (Melk-Methode): Die Oliven werden vom Zweig gestriffen, wie eine Kuh per Hand gemolken wird. Dies ist die Methode, die für Baum und Olive die geringste Verletzungsgefahr bedeutet. Der Baum bietet so weniger Angriffsfläche für Parasiten, die Olive bleibt heil und oxidiert nicht, denn Oxidation produziert schlechte Geschmäcker. Basilippo bauen drei der fast 262 Olivenvarianten an, die es in Spanien gibt, nämlich Hojiblanca (Weißblatt), Picual (weil die Olive eine kleine "Spitze" (pica) hat) und Arbequina (von dem Herkunftsort, dem katalanischen Arbeca). Diese drei Sorten gehören zu den meist produzierten Olivensorten in Andalusien. Manche Olivenarten sind selbstbefruchtend, wie die Gorda Sevillana (die Fette aus Sevilla) bzw. können parthenogenetisch Oliven hervorbringen (ohne Bestäubung) andere benötigen die Pollen einer anderen Sorte, um Früchte zu tragen.

Da Basilippo mit der Olivenernte früh durch ist und die Oliven ja noch am Tag der Ernte verarbeitet werden, verarbeiten sie in ihrer Mühle auch Oliven anderer Bauern, die über keine eigene Mühle verfügen: Diese lassen die Oliven länger reifen, haben dafür aber auch ein Öl schlechterer Qualität.

Guillermo riet: Öl immer nur in dunklen Flaschen zu kaufen, niemals in hellen - sein Schwager Isaac, der sonst die Führung macht, rät sogar dazu, Öl am besten in Dosen oder gänzlich undurchsichtigen Flaschen zu kaufen. Das Öl, das man kauft, sollte möglichst jung sein (Abfülldatum beachten) und allerspätestens nach zwei Jahren verbraucht sein. "If you read 'coldpressed', run away - wenn ihr 'kaltgepresst' lest, rennt weg", sagte uns Guillermo. 1.) wäre das Pressen der Oliven eine veraltete Methode, die seit vier Jahrzehnten überholt sei und die Oxidation fördere (außerdem würde Eisen den Geschmack negativ beeinflussen) und 2.) ließe sich beim Pressen die Temperatur gar nicht kontrollieren und somit sein 'kaltgepresst' eine Mogelpackung. Heute werden die Oliven in einer horizontalen Stahlzentrifuge mit doppelseitig geschliffenen Messern zermahlen, zunächst gröber in der einen, dann feiner in der anderen Richtung. Später wird in einer vertikalen Stahlzentrifuge die erhaltene Flüssigkeit in Öl und Wasser abgeschieden.

Jetzt ging es an die Olivenölprobe. Das Olivenöl wird in blauen oder roten Gläsern gereicht, damit man sich nicht durch die Farbe (zwischen hellgelb und dunkelgrün) beeinflussen lässt, denn die Farbe sagt nichts über die Qualität des Öls aus und die Kenntnis der Farbe kann das Geschmacksempfinden durch Suggestion beeinflussen. Das soll vermieden werden.

Zunächst sollten wir das Glas mit unseren Händen anwärmen, dann riechen und schhließlich am Öl nippen. Und dann gab es noch ein Schokoeis. Auf dieses träufelten wir mit Orangenextrakt versehenes Olivenöl.

In Córdoba ist ein bekannter Nachtisch Orangeneis mit Olivenöl und Gelee vom Wein der Pedro Ximénez-Traube (Likörwein, DOP Montilla-Moriles). Das Öl mit Orangenextrakt empfehle ich für Vanille- oder Schokoladen-Eis, nur bedingt für weitere Eissorten.

Normalerweise unternehme ich nach Ankunft in Sevilla mit den Gruppen noch vor dem Abendessen einen kleinen Spaziergang zur Plaza de España, heute aber schien mir die Zeit bis zum Abendessen zu kurz zu sein und wir verschoben den Spaziergang auf nach dem Abendessen.

Statt zur Plaza de España besuchten wir aber den Metropol Parasol (den Sonnenschirm der Metropole, oder den Fliegenpilz der Metropole), den der Architekt Jürgen Mayer über dem 2011 neu gestalteten Markt von Sevilla errichtete. Ich war zwar schon mehrfach dort, aber noch nie oben drauf (einmal triggerte mich mehr die archäologische Ausgrabungsstelle im Keller des Marktes). Während unten ein Strapenkünstler bekannte Popsongs spielte und sein Publikum zum tanzen anheizte, spazierten wir oben über das Dach der Setas (Pilze), wie das Bauwerke nicht nur im Sevillaner Volksmund genannt wird, sondern sogar auf den offiziellen Eintrittskarten (16,00 € p.P. Ermäßigungen nur für Bürger Sevillas), da in verschiedenen Farben angeleuchtet wurde. Hier oben konkurrierte die sphärische Musik, die zur Beleuchtung gespielt wurde mit den Popsongs, die von unten hochklangen. Am frequentiertesten war natürlich die Aussichtsplattform nach Süden, in Richtung der angestrahlten Kathedrale und ihres Glockenturms, der Giralda. An dieser vorbei liefen wir wieder zurück zum Hotel, machten noch Halt in einer Bodega, wo wir mit acht bis zehn Personen (es waren nicht alle mitgekommen) an einem Tisch für vier saßen. Aber wir wollte ja auch nur noch gemeinsam eine Kleinigkeit trinken.

Mittwoch, 8.10.2025 – Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla!

Wer Sevilla nicht gesehen hat, hat das wunderbare nicht gesehen. Und in der Tat, Sevilla ist eine ganz wunderbare Stadt und Concha (María Concepción - Mariä Empfängnis) würde uns einen Teil davon heute zeigen.

Zunächst gingen wir in Richtung der Murillo-Gärten, eines Park, der nach dem spanischen Künstler Bartolomé Esteban Murillo (1617 - 1682) benannt wurde. Anders als andere Künstler seines Ranges suchte dieser in Sevilla geborene und ausgebildete Künstler nämlich kaum die Nähe des Königshofes, sondern arbeitete meist in Sevilla, wo auch heute noch die meisten seiner Werke zu finden sind. Ein Durchbruch durch die Stadtmauer führte uns ins jüdische Viertel, wo uns die heute etwas angeschlagene Concha einige Patios und Plätze zeigte.

Bald erreichten wir die Reales Alcázares. Hier hatten schon im 11. Jhdt., nach dem Zusammenbruch des Kalifats, die Kleinkönige von Sevilla residiert, aber die heute erhaltenen Gebäude (abgesehen von einer Zisterne aus der 'Abbadiden- und einem relativ unscheinbaren Innenhof aus der Almohadenzeit) sind hauptsächlich aus der christlichen Zeit, auch wenn die Gebäudeteile aus dem 14. Jhdt. zum Teil von Handwerkern aus Granada geschaffen wurden, die Muhammad V. seinem Verbündeten Pedro I. aus Granada zugesandt hatte. Dieselben Handwerker, die große Teile der Nasridenpaläste in der Alhambra errichten würden, arbeiteten also bereits hier in Sevilla. Aber auch Mudejares (Dortgebliebene, Muslime unter christlicher Herrschaft) aus dem Umland von Sevilla waren am Bau des Alcázar, wie inschriftlich belegt ist, beteiligt.

Zunächst aber besuchten wir das Admiralszimmer (Cuarto del Almirante). Hier ist ein Porträt aus dem frühen 16. Jhdt. auf dem wahrscheinlich unter anderem Kolumbus zu sehen ist. Das Highlight der Alcazares von Sevilla stellen aber sicher der Patio de las Doncellas und die angrenzenden Räume dar, eben der Mudéjar-Stil errichtete Palast König Peters, der als 'der Grausame' und 'als der Gerechte' in die Geschichte eingegangen ist. Der Adel - geführt von seinem Halbbruder, der Peter ermordete und die Krone annahm - sah in Peter den Grausamen, die Städte den Gerechten.

Durch die Gärten verließen wir die Reales Alcázares wieder und fanden uns auf dem Patio de Banderas wieder, von wo aus wir unseren Weg in die Kathedrale antraten. In der Kathedrale - der größten gotischen Kathedrale und drittgrößten katholischen Kirche weltweit - nahm sich Concha mit uns die Zeit, den Altar zu betrachten - den größten gotischen Retabel - sowie auch die Sakristei (im Renaissance-Stil). Wir sahen das Grab von Hernando Colón (Kolumbus) und den Katafalk des Grabes von Christoph Kolumbus. Die sterblichen Überreste von Christoph Kolumbus haben eine Reise von Valladolid in Spanien, über Santo Domingo nach Kuba und von dort nach Sevilla gemacht, so war bis 2006 unsicher, ob im Kolumbus-Grab in Sevilla auch wirklich die Knochen von Christoph Kolumbus lagen, aber dank der Knochen im Grab von Hernando Colón war ein DNA-Vergleich möglich und es konnte bewiesen werden, dass in Sevilla die sterblichen Überreste des Genuesen liegen.

In der Kathedrale beendete Concha die Führung und wir hatten wieder Freizeit. Nur zwei nutzten die Gelegenheit auf die Giralda, den Glockenturm der Kathedrale, hochzusteigen. Eigentlich ist der Turm das Minarett der aten Almohadenmoschee von Córdoba, ein architektonischer Zwilling des Turms der Kutubiyya-Moschee (Buchhändler-Moschee) in Marrakesh, aber man hat ihm einen barocken "Helm" aufgesetzt. Über seine Rampen konnte der Muezzin mit einem Maultier bis fast nach ganz oben hinauf reiten, wo sich heute Touristen drängen. Der Name Giralda ist eigentlich der der Wetterfahne (von girar, sich drehen), aber ähnlich, wie der Elizabeth Tower der Houses of Parliaments als "Big Ben" bekannt ist, wie eigentlich nur die große Glocke darin heißt, so heißt der Turm in Spanin eben nach seiner Wetterfahne.

Nach einer Mittagspause traf sich sich ein Teil der Gruppe gegenüber der Kathedrale um gemeinsam zur Plaza de España zu laufen. Dabei durchliefen wir einmal die Universität von Sevilla, die ehemalige königliche Tabakfabrik, die mit einem breiten Graben und Wachhäuschen mit Schießscharten gesichert ist, Schauplatz des ersten Aktes der Oper Carmen. Sie liegt am Rand der Altstadt, außerhalb der Stadtmauern und auf dem Weg zum Parque María Luisa, der Austragungsort der Ibero-Amerika-Ausstellung 1929 war. Die Plaza de España, ein halbkriesförmiges Gebäude um einen Platz herum, war der Empfangspavillon, im "andalusischen" Stil. Die zwei Türme links und rechts stellen die Katholischen Könige, Isabel und Fernando dar, jeder spanische Provinz findet sich auf der Plaza mit einem Bild dargestellt. Auf den Bildern sind oft historische Ereignisse oder Legenden dargestellt, oft auch Eigenheiten der Provinz oder ein Abenteuer aus dem Don Quijote.

Während einige an der Plaza blieben, ging der restliche Teil nun gemeinsam in Richtung des Torre de Oro, des Goldturms am Guadalquivir, der im Mittelalter noch ein Gegenstück in Triana hatte. Zwischen diesen beiden Türmen war im Mittelalter eine schwere Kette gespannt, welche den Hafen der Stadt schützen sollte. Einige Städte an der Biskaya haben den Torre de Oro im Wappen, weil sie die Schiffe stellten, die bei der Eroberung der Stadt durch Fernando III. von den Almohaden 1248 die Kette sprengten.

Vorbei kamen wir am San Telmo-Palast, einer Schule, wo Waisenjungen oder verwahrloste Jungen, die man in Sevilla aufgriff, Jungen die niemand vermisste, zu Kapitänen und Lotsen ausbildete. Die Kinder waren weg von der Straße, was für die Stadtbevölkerung gut war, die Jungen waren versorgt, was für sie gut war. Sie würden ein Leben auf See haben und - sollten sie das Pech haben, auf See zu bleiben - keine Familien, die sie vermissten. Im 19. Jhdt. lebten hier María Luisa, die Schwester der Königin Isabel II. und ihr französischer Ehemann Antonio de Orleans. Die liberale Regierung hatte den beiden den San Telmo-Palast in Sevilla als Residenz schmackhaft gemacht, um insbesondere María Luisas Mann von der Politik fernzuhalten, da man die Ambitionen des absolutistisch eingestellten französischen Bourbonen kannte, der auf den Thron seiner Schwägerin strebte.

An der Torre de Oro wies ich noch auf die Plaza del Cabildo hin, mitten in der Innenstadt und dennoch versteckt, bevor ich mich verabschiedete. Bevor wir uns zum Flamenco begäben, musste ich noch mal ins Hotel. Dort traf ich einen Teil der Gruppe, einen anderen Teil an der Kathedrale und eine Person kam eigenständig zum Flamenco, wo wir mit 9 von 12 Personen unser Abendessen und dann die Show genossen.

Donnerstag, 9.10.2025 – Cádiz, älteste Stadt Westeuropas?

Der römische Geschichtsschreiber Velleius Paterculus, ein Zeitgenosse der Kaiser Augustus und Tiberius, der unter Tiberius als Reiterpräfekt Legat in Germanien diente, erzählt in seiner römischen Geschichte, dass Cádiz - oder Gades (punisch GaDiR, griechisch Gadeira) - 80 Jahre nach dem Ende des Trojanischen Kriegs gegründet wurde, 1106 v. Chr. In Cádiz nimmt man das nur allzugerne als gegeben hin und stellt sich als älteste Stadt (West)Europas dar. Tatsächlich dürfte Cádiz aber, wie auch andere punische Städte im westlichen Mittelmeerraum (Cádiz liegt natürlich am Atlantik) um die Mitte des 8. Jhdts. gegründet worden sein. Also etliche Jahrhunderte jünger als gerne geglaubt.

Wir mussten an diesem Tag früher als gewöhnlich aufstehen, denn wir hatten einen weiten Weg vor uns. EL Puerto de Santa María war unser Ziel, an der Mündung des Guadalete (Wâdî Lakka), an dem 711 die Schlacht stattfand, in der Roderich, der Westgotenkönig vermutlich sein Leben verlor und aus der Târiq ibn Ziyad als Sieger hervorging.

Obwohl wir später als geplant loskamen, lagen wir dennoch gut in der Zeit, als wir am Hafen ankamen: Uns blieb noch eine halbe Stunde bis zur Abfahrt des Katamarans nach Cádiz. Bei diesem handelt es sich zum regulären Nahverkehr zwischen Cádiz und El Puerto.

In Cádiz angekommen, begrüßte uns Marianne, die uns am Hafen abholte. Sie hatte schon mit Tulio, der auch längst da war, gesprochen und mit ihm die Route für eine kurze Panorama-Tour durch Cádiz ausgemacht, bevor wir zu Fuß fortsetzten.

Zunächst also fuhren wir in Richtung des Campo del Sur und der alten Hafenrinne des phönizischen Hafens, dabei sahen wir auch einen Teil des römischen Theaters und die Puertas de Tierra (das Festungstor in Ríchtung Land). Cádiz ist im 17. Jhdt. mehrfach von den Briten zerstört worden (allein zwei Mal durch Francis Drake), später - im 19. Jhdt. - schützte die britische Flotte Cádiz vor dem Zugriff Napoleons, der König und Thronfolger in Haft genommen (1808 - 1814) und seinen Bruder Joseph zum spanischen König eingesetzt hatte. In Cádiz wurde die Verfassung von 1812 ausgearbeitet, da Cádiz dank der Briten der einzige Ort war, den Napoleons Truppen nicht erreichte. Nach der Schlacht von Trafalgar 1805 (damals noch im Bündnis mit Spanien) hatte Frankreich einen Großteil seiner Flotte verloren und Britannia ruled the waves,

Nach einer kurzen Panoramatour stiegen wir am Hafen wieder aus. Direkt gegenüber ist der Rathausplatz und das Rathaus steht auf der mittelalterlichen Stadtmauer. Durch eines der erhaltenen Stadttore betraten wir das Barrio del Pópulo. Das Barrio del Pópulo ist im Prinzip die mittelalterliche Altstadt von Cádiz, auch wenn davon wenig übrig ist, da Cádiz ja im 17. Jhdt. mehrfach zerstört wurde. Es ist nicht einmal 200x200 m breit.

Wir besuchten die alte Kathedrale und Marianne erklärte uns die neue Kathedrale, die unten aus Muschelkalk gebaut ist, oben aber aus einem anderen Kalkstein, der das maritime Klima der fast vollständig vom Meer umgebenen Stadt nicht gut erträgt.

Vorbei ging es an der Plaza Topete (besser bekannt als Plaza de las Flores ('Blumenplatz')) zum Markt von Cádiz, wo wir wieder Fische bestaunen konnten. Dann ging es über die Breite Straße (Calle Ancha) zur Plaza de Mina, benannt nach einem liberalen General, das Wohnzimmer von Cádiz Altstadt, auch wieder entstanden aufgrund der Desarmortisierung eines alten Klosters, das riesig groß war. Von hier ging es dann wieder zum Rathausplatz, wo wir uns von Marianne verabschiedeten. Wir hatten noch ein wenig Freizeit in Cádiz, bis Tulio uns dann ins Hotel in der Sherry-Stadt Jerez de la Frontera fuhr. In El Puerto de Santa María machten wir noch einen kurzen Fotostopp bei der Bodega von Osborne.

Freitag, 10.10.2025 – Coto de Doñana und Arcos de la Frontera

Wo heute der Coto de Doñana liegt, lag in der Antike ein Golf, den die Römer als Lacus Ligustinus kannten. Durch die Sedimente, die der Guadalquivir und andere kleinere Flüsse hier im Laufe der Jahrtausende abgelagert haben, ist das Feuchtgebiet des Coto de Doñana entstanden, das aus Strand, Dünen, Kiefernwald und Marschen besteht. Das Problem heute ist, dass Andalusien viel Obst und Gemüse für das In- und Ausland produziert: Das Feuchtgebiet des Coto de Doñana (Anbaugebiet Huelva) fällt durch illegale Brunnenbohrungen immer trockener, in Ostandalusien (Anbaugebiet Almería) wird die Wüste immer größer.

Der Coto de Doñana - das Jagdrevier der Doña Ana - hat seinen Namen von der Frau eines Besitzers, der seiner Frau hier eine Residenz errichtete. Die Leute, die den Guadalquivir überquerten, sagten sie gingen zu Doña Ana arbeiten. Irgendwann wurde das Gebiet dem spanischen Staat überlassen, der es zu einem Nationalpark machte. Das hieß aber auch, dass die Menschen, die dort z.T. seit Generationen lebten, ihre Hütten aufgeben mussten. Man hat die Erlaubnis gegeben, dass Familien ihre Hütten behalten durften, allerdings ohne Strom und Wasser und ohne die Erlaubnis, dort zu übernachten, die Hütten dürfen nur von Eltern an ihre Kinder vererbt werden.

Wir fuhren zunächst durch den Wald, sahen Wildschweine, verwilderte Kühe und fast zahme Hirsche - es ist halt ein Nationalpark, da werden die Tiere nicht gejagt. Die Marschen stellten sich uns als trockene Fläche dar. Unser Guide erklärte, dass hier im Winter das Wasser stünde und im Sommer alles abtrockne, das sei wichtig, damit nicht alles faule und stinke. Aber es gebe Fische, die ihren Leich in den Schlamm legen und im nächsten Winter schlüpfen dann die Fischlarven. Außerdem würden unterirdisch Frösche und Kröten übersommern.

Es ging zurück durch den Wald bis hin zum Strand von Matalascañas, dem längsten Strand Spaniens. Der Strand ist frei zu betreten, die dahinter liegenden Dünen sind tabu! Wir fuhren trotzdem auf eine Düne: Der Wind treibt die Dünen über den Kiefernwald. Der wurde angepflanzt und ist nicht an die Dünenlandschaft angepasst. Die Dünen wehen über die Bäume, die dann unter den Dünen absterben. Anders ist es mit dem Strandwacholder, der hier lebt. Der Wacholder bildet stetig neue Wurzeln aus, die sich an die Düne anpassen. Wächst die Düne, bleibt der Wacholder dennoch an der Oberfläche, wird sie wieder kleiner, hängt er nicht in der Luft. Ein "Kamin" eines alten "Polizeireviers" zeigt das Leben mit den Dünen recht gut. Es handelte sich dabei um einen Brunnen, der immer wieder aufgemauert wurde und nun acht Meter über den Boden reicht.

Auch das Thema des Mülls wird besprochen. Zum einen gibt es den Müll, der über den Guadalquivir angespült wird: Hausmüll, achtlos Weggeworfenes, Industriemüll. Oft nur als Mikroplastik nachweisbar. Sichtbarer (aber in der Masse weniger bedeutsam) sind die Überreste havarierter Drogenschmugglerboote und deren Benzinkanister, die überall am Strand liegen.

Zurück in Sanlúcar de Barrameda hatten wir Gelegenheit zum Mittagessen (oder in einem Fall zum Schuhe kaufen). Dann stand zur Wahl: Führen wir nach Chipiona (Turris Caepionis) und blieben an der Küste oder führen wir nach Arcos de la Frontera ins Hinterland? Die Gruppe entschied sich für Arcos.

In Arcos versuchten wir zunächst ein Taxi zu bekommen, denn Arcos liegt auf einem hohen Felsen, der um Guadalete umspült wird, der Busausstieg ist unten am Guadalete. Aber das eine Taxiunternehmen reagierte nicht, ein anderer Taxifahrer war gerade zu Tisch und hatte danach bereits eine Tour, also liefen wir alle. Das erste Stück des Weges war schon ein wenig steil, dann aber ging es zwar stetig, aber gemäßigt bergan, bis wir oben waren.

An der Hauptkirche (Mariä Himmelfahrt) stellte sich heraus, dass der balkonartige Aussichtspunkt gerade in Umbauarbeiten war. Aber einige wollten die Kirche besichtigen und in die Kirchenbesichtigung (3 €) war auch optional die Besteigung des Turms (plus 1 €) integriert. Von dort hatte man eine gute Aussicht, auch wie der Guadalete den steilen Stadthügel umfloss. Wir gingen nach dem Kirchturmbesuch noch einige Meter in Richtung des Mirador de Abades, wo ein älterer Herr Gitarre spielte. Er erzählte, dass er aus Arcos stamme, aber als junger Man weggegangen sei, um für eine deutsche Firma in Valencia zu arbeiten. Außerdem sei er als Musiker immer wieder in Europa gewesen und lobte das herzliche deutsche Publikum, die Briten seien als Zuhörer zu cool (der wusste halt, wie man seinem Publikum die Euros entlockt, wahrscheinlich erzählt er das Briten genau umgekehrt). Im Alter sei er nach Arcos zurückgekehrt und wieder in sein Elternhaus gezogen, aber - hier brach seine Stimme für ein Sekündchen - seine Töchter und Enkel seien in Valencia.

Nachdem er uns noch ein Ständchen gebracht hatte (er war wirklich gut), unterhielt er sich mit zwei Argentinierinnen, für die er sofort ein bekanntes argentinisches Lied spielte. Wir hingegen machten uns auf den Weg zurück zum Bus.

Ob wir wohl noch einen Halt mit einem Panorama von Arcos machen könnten, wie es auf seinem steilen Felsen thront? Tulio machte es möglich und so hatten wir gleich auch noch mal Gelegenheit, uns Baumwolle (span. algodón < arab. (al-)qutn > ital. cottone > engl. cotton) aus der Nähe anzusehen. Die Samen der Baumwolle, harte Kerne mit einer fast stachelartigen kurzen Spitze, waren in dem Wollgefaser, das aus den Fruchtkapseln der rosenartigen Pflanzen hervorbrach zu ertasten, aber nicht zu sehen.

Dann ging es wieder zurück nach Jerez, wo in unserem Hotel schon ein leckeres Buffet auf uns wartete.

Samstag, 11.10.2025 Jerez: Pferde– und Sherrystadt

Heute "mussten" wir ohne Bus auskommen, gleichwohl Tulio, der die Zeit nutzte, um den Bus von oben bis unten zu waschen, sagte, dass er jederzeit bereit stünde. Ich sagte ihm, dass er sich heute mal einen ruhigen Tag machen solle.

Zunächst liefen wir zur Königlichen Hofreitschule (Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre - Königliche andalusische Schule der Reitkunst), die von unserem Hotel zwar nur einen Katzensprung weit entfernt war, aber etwa drei Katzensprünge bedurfte, um dorthin zu gelangen.

Wir hatten hinreichend Zeit und konnten uns ganz gemütlich durch das Souvenirshop (in dem auch der ein oder andere Gegenstand - ein Polohemd in dem einen Fall, Mitbringsel für die Nichte, ein Fingerhut für die Fingerhüte sammelnde Freundin) und die Parkanlage zur Reithalle begeben, wo wir den Beginn der Show "Como bailan los caballos andaluces - wie die andalusischen Pferde tanzen" erwarteten.

Zu schmissiger Musik wurde uns die Kunst andalusischer Pferdedressur vorgeführt, einzeln, im Paar und in der Gruppe, wobei etwa bei Sprüngen die Kraft der Cartujanos (Karthäuserpferde) hervorgehoben wurde, bei den Paar- und Gruppenvorführungen die Synchronität der Bewegungen bzw. die Abgestimmtheit der Bewegungen der Pferde aufeinander.

Nach der Show, in der uns die andalusische Kunst der Pferdedressur vorgeführt wurde, wollten wir eigentlich in die Stadt gehen, aber da einige eingekauft hatten, machten wir einen Schlenker über das Hotel, um die Einkaufstüten loszuwerden und gingen von dort aus in die Stadt.

Vorbei ging es an der Plaza de Mamelón, wo aus mehreren überdimensionierten Venencias (Sherryhebern) Wasser in einen Brunnen fließt. Die Venencia ist ein metallenes Gefäß, das an einer Art Rute (laut der spanischen Wikipedia die Barte eines Wals) angebracht ist: Durch das Spundloch des Sherryfasses - das nie ganz gefüllt ist, da bei der Sherryherstellung der Wein ja oxidieren soll - wird die Venencia in den Wein eingetaucht, herausgezogen in in einem eleganten Bogen in das Sherryglas (Catavino) gegossen.

Wir erreichten dann die Altstadt von Jerez, warfen durch die Scheiben der Tür einen Blick in die alte Bibliothek, sahen das Rathaus und die Katedrale, bevor wir bei González Byass/Tío Pepe ankamen.

Eigentlich wollte ich den Pförtner nur fragen, ob wir bei ihm zur Führung hinein sollten, oder einen Eingang, hundert Meter weiter, aber der rief sofort "drüben" an und unsere in der Schweiz aufgewachsene Führerin kam angelaufen. Sie führte uns zunächst in "die Muschel" (la Concha"), die für den Besuch von Isabell II. in der Bodega durch niemand geringeren als Gustave Eiffel errichtet wurde. Dann ging es durch die eigentlichen Bodegas, wo wir das Solera-System erklärt bekamen. Sherry-Weine sind keine Jahrgangsweine. Sie werden in Fässern in drei oder mehr (bis fünf) Etagen gelagert und den Fässern wird immer nur ein Drittel ihres Inhalts entnommen. Dabei wird den unteren Fässern auf dem Boden (suelo > Solera-Fässer) der Wein entnommen, um ihn ihn Flaschen abzufüllen (oder direkt zu konsumieren), den oberen Fässern (Criadera), um den Wein in die nächst darunter liegende Fassreihe zu füllen. D.h. es wird andauernd jüngerer Wein mit älterem Wein gemischt. In die oberste Faßreihe kommt dann jeweils Wein aus der gegenwärtigen Ernte. Je nachdem, wie man die Weine spritzt (also wie weit man den Alkoholgehalt erhöht, oxidiert der Wein auf verschiedene Art, bei 15° Alkohol mit bei 17° Alkohol ohne Hefen. Das Ergebnis sind dann hellere Weine in dem einen und dunklere Weine in dem anderen Fall.

Nachdem wir mehrere Bodegas durchschritten hatten, ging es dann endlich an die eigentliche Probe und weil wir eine so kleine Gruppe waren, gab es noch einen besonders süßen Likörwein dazu.

Auf dem Rückmarsch gingen wir noch am Alcázar von Jerez vorbei, der aber geschlossen hatte und wir wollten zur Kathedrale. Gerade als wir dort ankamen, fing es an zu regnen. Wir wollten ja sowieso in die Kathedrale und es war auffällig voll, in den Eingangsportalem standen Leute, die sich vorm Regen unterstellten, aber in die Kathedrale ging es nicht: Es war eine Prozession angesagt. Die aber wurde wegen des Regens verschoben. Der Regenradar sagte, dass das dicke Ding noch kommen und genau über uns durchziehen würde und wir entschieden uns, in eine benachbarte Bar zu gehen und schließlich ins Hotel, da die Zeit immer weiter fortschritt, ohne dass etwas passierte. Im Regenradar konnte man dann sehen, dass das Zentrum des Regens, das genau über Jerez progonostiziert war, südlich an Jerez vorbeigezogen war. Lediglich eine der beiden Birgits, die noch in der Stadt ausgehalten hatte, sah die Prozession.

Sonntag, 12.10.2025 – ¡Qué mar bella! – Gibraltar, Puerto Banús, Marbella

Eines vorneweg: Der Ausruf "¡Qué mar bella! - Welch schönes Meer!", den man Isabell der Katholischen zuschreibt als 1484 Marbella erobert wurde und sie über den Berg kommend das Meer sah, ist natürlich eine Pseudoetymologie. Der Name Marbella lässt sich eben nicht aus der spanischen Sprache erklären. Dummerweise aber auch nicht aus der arabischen. Vermutlich liegt hier ein spätlateinisches/frühromanisches Wort zugrunde, dass sich im sogenannten romance andalusí (früher auch oft auch "Mozarabisch" genannt; der romanische Dialekt, der unter der maurischen Herrschaft von der noch nicht arabisierten Landbevölkerung gesprochen wurde - in den Städten sprachen auch die Christen frühzeitig Arabisch - diese arabisch sprechenden und sich wie Muslime kleidenden Christen waren die eigentlichen Mozaraber).

Wir aber starteten zunächst in Richtung Gibraltar, nicht ohne zuvor noch einmal außerhalb von Jerez an der Karthause anzuhalten, denn irgendwoher haben die Cartujanos oder Jerezanos, die Karthäuserpferde (zu deutsch Andalusier, oder auch PRE - Pura Raza Andaluza) ja ihren Namen: Das heute staatliche Gestüt wurde ursprünglich von Karthäusern gegründet. Das Kloster als solches existiert noch, wird heute aber von einem Nonnenorden bewohnt.

Nähert man sich dem Eingangsportal, so scheinen dort große "Juwelen" eingebracht zu sein, aber wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass es sich nur um mit schwarzem Glanzlack bestrichene Terrakotten handelt, die ins Mauerwerk eingebracht sind.

Nach einem Fotostopp ging es dann weiter. Wir fuhren durch den Naturpark Parque de Alcornocales, wo die vielen Korkeichen (alcornoque) stehen. Hin und wieder konnte man von der Straße aus die eine oder andere geschälte Korkeiche sehen. Korkeichen können alt werden, erreichen aber ihr Höchsalter nicht, wenn sie regelmäßig geschält werden, idealerweise schält man einen Baum nur alle neun bis elf Jahre, damit er nicht eingeht, die meisten Korkeichen stehen in Portugal. Die Arbeit wird meist von Tagelöhnern in Zweierteams erledigt, die nur einen Bruchteil dessen verdienen, was im Verkauf des Korks erwirtschaftet wird, wobei der Korkpreis schwankt.

Dann kam Gibraltar in Sicht, es war dunstig und so war Afrika nicht zu sehen. Da Tulio Nachricht erhalten hatte, dass er in Gibraltar durch seinen Kollegen Enrique abgelöst würde, mussten wir uns jetzt von Tulio verabschieden.

Für uns ging es dann über die Grenze. Die Briten kontrollierten gar nicht - es war zumindest niemand zu sehen -, die Spanier winkten uns durch. Wir liefen jetzt - über den Flugplatz - in die "Innenstadt" von Gibraltar. Ich wollte zum Lift gehen, um nach oben auf den Fels zu fahren und sagte, wer mitkommen möge, könne das gerne tun. Als wir aber am Teleférico ankamen stand dort eine wirklich sehr lange Schlange - wen wundert's, ein Kreuzfahrtschiff lag im Hafen (und man hörte auch auffällig viel Deutsch sprechen). Nach ein paar Minuten hatten wir zu der Erkenntnis durchgerungen, dass das keinen Zweck hatte und entschieden uns, zurück in die Stadt zu gehen, wo wir uns trennten.

Nach dem Mittag trafen wir uns zur Rock Tour wieder, die wegen Bauarbeiten nicht die übliche Strecke fuhr, aber an den Highlights kamen wir dennoch überall vorbei. An der Südspitze Gibraltars mit der großen saudischen Moschee, dem Leuchtturm und dem Denkmal für den in Gibraltar verstorben polnischen Staatspräsidenten Sikorski, an der St. Michaels Cave, die so heißt, weil eine Stalaktitenformation an einen Engel erinnert und an Apes Den. An den beiden letzten Stationen sahen wir die Berbermakaken, von denen es heißt, dass solange diese in Gibraltar wären, die Briten auch blieben. Winston Churchill hatte daher im Zweiten Weltkrieg befohlen, die stark ausgedünnte Affenpopulation durch Tiere aus Marokko und Algerien genetisch aufzufrischen.

Zum Ende der Tour fuhren wir direkt zur Grenze, machten aber noch am Flughafen einen kleinen "technischen Stopp", bevor wir die Grenze überquerten und uns unsere Fahrt mit unserem neuen Busfahrer Enrique weiter gen Marbella führte.

Auf Wunsch hielten wir zunächst in Puerto Banús am Yachthafen. Hier ging es auf den knapp 500 Metern Yachthafenpromenade eindeutig ums Gesehenwerden. Mit teuren Autos - Porsche, Maserati, Rolls Royce - wurde direkt vor's Boot vorgefahren, flaniert, in überteuerten Cafés gegessen und getrunken.

Wir fuhren indes entlang der Golden Mile weiter nach Altmarbella. Dort begannen wir unseren Rundgang an der Avenida del Mar, wo diverse Kunstwerke unter amderem von Salvador Dalí ausgestellt sind: Man kann ja Jesús Gil y Gil (der die Partei GIL gründete: Grupo Independiente Liberal), dem ehem. Bürgermeister von Marbella, nachsagen, was man will, aber er hat sich das Geld nicht nur in die eigenen Taschen geschaufelt, sondern auch etwas für's Stadtbild getan. Über den Parque de la Alameda erreichten wir die Altstadt, wo wir den Rathausplatz, die Gemeindekirche mit ihren Weihwasserbecken aus pazifischen Muscheln und die mit Spolien (bearbeitete Steine in Zweitverwendung) versehenen Mauern der mittelalterlichen Burg sahen. Auf dem Weg zum Treffpunkt sahen wir Enrique schon vor dem eigentlichen Treffpunkt, di Ampel war gerade rot, wir nur wenige Personen, also hüpften wir direkt von der Straße in den Bus und starteten unsere Fahrt in das Landhotel Cortijo de Salinas, wo wir heute recht spät ankamen. So musste auch das Abendessen ein wenig verschoben werden, für Spanier in normalere Zeiten.

Montag, 13.10.2025 – Ronda

Ronda ist eine kuriose Stadt. Sie besteht aus zwei Teilen, der Ciudad (Stadt) und dem Mercadillo (Märktchen), getrennt durch den Tajo de Ronda. Dabei ist die Ciudad so viel kleiner, als das Märktchen. Das liegt natürlich daran, dass die Stadt sich auf einem durch die Schlacht abgetrennten Felssporn entwickelte, dort, wo das Märktchen war, aber viel mehr Platz für eine weitere Stadtentwicklung gegeben war, als man sich nicht mehr hinter Stadtmauern verstecken musste. Voraussetzung war natürlich auch, dass man diese nervige (und spektakuläre Schlucht) überwand. Dies geschah mit drei Brücken, der römischen Brücke (die nicht römisch ist), der arabischen Brücke (die nicht arabisch ist) und der neuen Brücke (die mit mittlerweile 240 Jahren auf dem Buckel nicht mehr ganz neu ist). So liegt das Merced-Kloster, das lange abgeschieden von der Stadt gewesen war, obwohl nur einen Steinwurf von ihr entfernt, heute fast im Stadtzentrum.

Und was ist das mit dem Tajo de Ronda, hat der was mit dem Fluss in Zentralspanien/Portugal (dort Tejo) zu tun, macht der so einen Bogen?

Nein! Nicht einmal namentlich. Der Fluss, der durch den Tajo de Ronda fließt, heißt Guadalevín (< Wâdî al-Laban - Milchfluss, weil das Wasser oft milchig wirkt). Der Name des Tajo de Ronda kommt vom lateinischen Wort taliare, 'schneiden', ist gewissermaßen ein lateinisches taliatus, 'geschnitten'. Der zentralspanische Fluss Tajo hingegen, der die Altstadt von Toledo umspült und bei Lissabon als Tejo ins Meer mündet, hießt in der Antike Tagus (wahrscheinlich ein vorrömischer Name). Arabisiert wurde er zu Tadschu und dies wieder im Spanischen und Portugiesischen zu Tajo/Tejo. Also weder hydrologisch noch etymologisch haben beide Tajos etwas miteinander zu tun.

Juan begrüßte uns an der Busstation (in Ronda ist man sehr streng mit fremden Reiseleitern weswegen in Ronda Gruppen immer an der Busstation abgeholt werden) und führte uns an der Merced-Kirche, dem ehemaligen Koster zum Parque de la Alameda del Tajo, einen kleinen Park, in dem man flanieren kann. Er empfahl dabei eine bestimmte der parallelen Promenaden, wolle man sich hier später aufhalten, die habe nämlich als einzige Holz- alle anderen Steinbänke. Hier stellte er uns Pedro Romero vor, den "ersten" Stierkämpfer. Im Mittelalter war der Stierkampf ein Ritterspiel, Reiter zu Pferde bekämpften die Wilden Stiere. Im 18. Jhdt. im Zuge der Verbürgerlichung begann Pedro Romero, der bei seinem Großvater das Handwerk des Peón (Knappe, eigentlich Unfreier) erlernt hatte, die Stiere selber zu töten. Der Stierkampf zu Fuß war geboren. So wie Fußballspieler können Stierkämpfer aus kleinsten Verhältnissen kommend es zu Multimillionären bringen (insbesondere, wenn sie überlegen und das Geld klug anlegen). Angelehnt an die römischen Amphitheater wurden dann auch im 18. Jhdt. die ersten runden Stierkampfarenen (Plaza de Toros, da Arena auf Spanisch 'Sand' heißt) errichtet, die älteste ist - precisamente - die in Ronda, die direkt neben dem Parque de la Alameda del Tajo lag. Bis dahin hatten die Stierspektakel auf dem jeweiligen Hauptplatz der Stadt stattgefunden, dessen Arkadengänge (Hauptplätze in spanischen Altstädten haben auffällig oft Arkadengänge) verrammelt wurden, stattgefunden, jeder Balkon in den oberen Etagen, jeder Fensterplatz wurde vermietet.

Wir gingen nun zu den Cuenca-Gärten, die nichts mit der Stadt Cuenca zu tun haben, sondern "Flussbett" bedeuten. Und bestaunten von dort die 98 Meter der vor etwa 240 Jahren fertiggestellten Puente Nuevo, eines der bekanntesten Wahrzeichen Andalusiens (mit Alhambra, Mezquita-Catededral und Giralda). Dann begaben wir uns immer bergab in Richtung der Arabischen Bäder von Ronda, die im Mittelalter außerhalb der Stadt gelegen hatten. Auch ihre Entdeckung war eher ein Zufall.

Um den steilen Anstieg in die Altstdat zu vermeiden, führte Juan uns nun entlang der mittelalterlichen Stadtmauer einen weniger steilen Weg hoch und von dort auf den Hauptplatz in der Altstadt, auch dort ein kleiner Park. Hier lagen das Rathaus, früher eine Kaserne und die Hauptkirche von Ronda (insgesamt sind an dem Platz drei Kirchen zu finden). Vorbei am Mondragón-Palast kamen wir zur Plaza María Auxiliadora. Dann kehrten wir allmählich zurück zur Neuen Brücke, wo uns Juan, der von den Gästen wegen seiner ruhigen angenehmen Art sehr gelobt wurde verabschiedete. Wir hatten noch ein wenig Zeit in Ronda, die jeder individuell nutzte. Das straffste Programm absolvierten wohl Ronny und Andrea, die sowohl die alte, in den Fels geschlagene Wassermine zum Fluss hinuntergingen, als auch von außen in die Schlucht gingen. Letzteres ist relativ neu. Als ich im Winter 2002/3 in Granada studierte, waren wir auch mal in Ronda und versuchten, in die Schlucht vorzudringen. Damals unmöglich. Als ich 2015 das erste Mal als Reiseleiter nach Ronda kam fand ich einen gut gangbaren Weg, der in die Schlucht führte, ich war damals ganz alleine dort. In den Folgejahren sah man immer mal ein paar Leute unten in der Schlucht. Seit dem Umbauarbeiten vor zwei Jahren kommt man nur noch gegen Eintritt in die Schlucht und einen Helm verpasst. Sollen die Rondeños gerne Geld damit verdienen, aber doch bitte von der Disneylandisierung ihrer Stadt Abstand nehmen.

Nachmittags trafen wir uns dann wieder und gingen gemeinsam zur Busstation. In Arriate (ar-Riad, 'die Gärten', verwandt mit der saudischen Hauptstadt Riad) wartete an der andalusisch-österreichischen Bodega Kieninger (der Wiener Architekt Kieninger betreibt diese mit seiner spanischen Ehefrau) Sonia auf uns. Die Angestellte der Kieningers führte uns über das Gelände, zeigte uns die verschiedenen Abschnitte mit den verschiedenen Rebsorten, erklärt uns, dass man anhand der Größe der Bläter und ihrer Zackung erkennen könne, um welche Rebe es sich handele. Apart war die in Andalusien unerwartete Rebsorte - Garnache, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc hat ja "jeder" - "Blaufrankisch" - Blaufränkisch. Dann ging es in die Weinkellerei, wo der Wein reift - Sonia erklärte uns den Unterschied zwischen jungen Weinen (ohne Fassreifung), Crianzas (mindestens sechs Monaten Fassreifung), Reservas (mindestens ein Jahr Fassreifung) und Gran Reserva (mindestens drei Jahren Fassreifung). Die Weine der Bodega sind nach den Kindern der Eheleute Kieninger benannt, werden von Hand abgefüllt und mit Wachs versiegelt.

Nachdem wir das alles wussten, durften wir endlich an die Verkostung des Weines, wobei wir von den Katzen des Hauses umlagert wurden, die auch ihre Schmuseeinheit wollten.

Dienstag, 14.10.2025 – Abreise. Und davor?!

Heute war der letzte Tag, die Abreise stand ab. Aber doch erst am späten Nachmittag bzw. am frühen Abend! Zunächst fuhren wir nach Setenil de las Bodegas. Setenil de las Bodegas geht vermutlich auf einen alten Meilenstein zurück: septem milias (sieben Meilen) - bloß von wo? Absurd ist die im Internet vertretene Auffassung, die es bis in die Wikipedia und auf die Website des Ortes geschafft hat, der Ort habe seinen Namen von sieben erfolglosen Belagerungen (Septem nihil, sieben mal nichts) erhalten. Der Zusatz de las Bodegas (von den Kellern) lässt sich leichter erklären: Da ein Großteil des Ortes unter die überhängenden Felsen der vom Guadalporcún gebildeten Schlucht gebaut ist (und somit nicht von weitem zu erkennen), sind die Wohnungen gewissermaßen "Keller".

Der Ort, der etwas abseits der üblichen Touristenrouten liegt, war bis vor ein paar Jahren noch fast unbekannt. Aber durch Social Media hat er sich in wenigen Jahren zum Pflichtziel (für das Reisefoto) entwickelt. Aber er ist ja auch spektakulär! Wir teilten uns mit unseren zwölf Personen auf und fielen so kaum auf und zum Glück verließen wir den Ort schon wieder, als die 50-Mann-Gruppe von der Konkurrenz ankam. Es ist eigentlich schade, dass solche Gruppen den Ort überfluten, dort aber fast kein Geld lassen (das taten wir zugegebenermaßen auch nicht, wir hatten ja gerade erst gefrühstückt) aber ich kann Setenil durchaus zum Mittagessen empfehlen.

Wir fuhren indes weiter nach Málaga, wo wir die Jardines de Concepción besuchten. Der ehemalige Privatpark ist heute so etwas wie der botanische Garten von Málaga. Zeitweise war er auch mal eine archäologische Freiluftausstellung, aber heute befinden sich die archäologischen Originale im Museo Arqueológico de Málaga, wohingegen sich im Park nur noch antikisierende Einrichtungen befinden, die damals dort ausgestellt und errichtet wurden.

Zwischen Baumfarn, Mangnolien und Palmen fühlte man sich an der einen Stelle in die Jurassic World versetzt und hätte sich nicht gewundert, wenn plötzlich ein Velociraptor durch's Unterholz gebrochen wäre, aber wir sahen nur zwei Schildkröten und einen Frosch. Anderswo waren die Sukkulenten, die giftigen afrikanischen Wolfsmilchgewächse, wie die essbaren amerikanischen Kakteen. Als es an der Zeit war, fuhren wir dann zum Flughafen von Málaga, wo der Abschied so herzlich ausfiel, dass es der Managerin der örtlichen Incoming Agentur, die für Eberhardt Travel arbeitet, glatt die Tränen in die Augen trieb.

Nun ist die Reise wieder vorbei, viele Eindrücke haben wir gesammelt. Manche waren das erste Mal in Andalusien und kommen sicher wieder, andere kannten Andalusien schon und lernten es noch mal neu kennen, bzw. kamen im Abstand von 40 Jahren wieder hier her. Andere waren das letzte Mal in der Franco-Zeit hier gewesen, demgegenüber hatte sich noch mehr verändert. Vielleicht sehen wir uns ja wieder, etwa im kommenden Jahr bei der Reise "Geheimnisse Andalusiens", welche noch mal auf andere Art und Weise versucht, ein wenig abseits der ausgetretenen Touristenpfade zu wandeln.

Europa

Europa

Asien

Asien

Orient

Orient

Nordamerika

Nordamerika

Südamerika

Südamerika

Afrika

Afrika

Ozeanien

Ozeanien